撮影を楽しむスペシャリストたち

写真業界には数多くの撮影ジャンルがあり、それぞれの分野で活躍するスペシャリストたちがいる。

この連載では、フォトグラファー中野敬久氏が毎回気になるスペシャリストにインタビューを行ない、その分野ならではの魅力や、撮影への向き合い方を聞くことで、“撮影を楽しむ”ためのヒントを探っていく。

Vol.07

Kaz Arahamaが日常で出会うストーリー

▼今回のSPECIALIST

Kaz Arahama(カズ・アラハマ)

16年間のNY滞在後、2004年より東京を拠点にスティルライフ(静物)フォトグラファーとして雑誌、広告で活動中。直近の写真展としては、都市風景を独自の技法でスナップした「T o T <Towers of a Tower>」(2018年6月)がある。

kazarahama.jp

日常に潜んでいるたくさんのヒントをすくい出すことを心がけていますし、

それが僕の生き方そのものになっているかもしれません。

中野 ブツ撮りを得意とされるアラハマさんの光と影の表現や、独特の物語性に魅力を感じました。フォトグラファーを志すきっかけは何だったのでしょう?

Arahama 僕はアメリカでフォトグラファーとして独立したのですが、元々は写真をやろうと渡米したわけではないんです。

中野 意外です。てっきり写真を学びに渡米されたのかと思っていました。

Arahama 海外の国際機関で働く夢があって、フィラデルフィアのペンシルバニア大学に留学をしたんです。でも、アメリカに降り立った時に見たフィラデルフィア空港の朝焼けの光に衝撃を受けまして。地平線がふわっと見えてきて、青っぽい光がマゼンタになり、オレンジへと変化する。朝日をここまでまじまじと見る経験がなかったので、知らない地に降り立った高揚感と相まって、忘れられない光景となったんですその体験をきっかけに写真を始めました。

中野 なるほど。でも、フィラデルフィア空港の朝焼けを見て、風景ではなく、ブツ撮りをしようと思ったのはどうしてですか?

Arahama ニューヨークのファッション工科大学(FIT)の写真学科で勉強をしたんですけど、当時はポートレイトやブツ撮りといったジャンルのこだわりはなく、写真で何かを伝えるという表現が今までの人生には無いものだったので、すごく楽しかったんです。ただ、卒業する頃には、仕事をどうしていくかの課題に直面しました。

中野 フォトグラファーとしての方向性を選択する時期ですね。

Arahama とにかく仕事に結びつけたいけど、人を撮るにはコミュニケーション力が必要で、自分の性格とは不釣り合いだと感じていて。ブツ撮りなら自分の小さなアパートでもタングステンライトひとつで撮れるし、狭い壁はバウンス板になり、物干し竿で布も吊るせると気付いたんです。ライトひとつで色んな表現ができるブツ撮りの世界が自分には合っていたし、プロモーションのための作品も撮り溜めやすい。ブツ撮りで頑張れば、憧れの世界に入れるかもしれないという希望がありました。

中野 若くしてカメラを手にした人に比べ、ビジネスとして成立させるための客観性が身に付いていたんですね。

Arahama そうですね。それに、好きなものを早い段階で見つけられたのは運が良かったと思います。

中野 どのように仕事を獲得していったのでしょうか。

Arahama アメリカやヨーロッパではフォトグラファーにもエージェントがいてなんぼ。自分で仕事を探すより、いいエージェントを掴む方が遥かに難しい世界です。僕も独立した時はエージェント探しから始めて、ブックを作って売り込みました。

中野 仕事においてエージェントの影響力は本当に大きいですよね。

Arahama エージェントも自社のキャリアやステータスを上げるために、才能あるアーティストを捕まえて売り込んでいくシステムが成立していました。だから、ゼロベースの人でも大きなキャンペーンを勝ち取ることがあり得たんです。

中野 初めての仕事はどういったものでしたか?

Arahama 僕の場合、いいエージェントと巡り会えたということもあり、独立して最初の仕事は、エリザベスアーデンというアメリカの化粧品会社のキャンペーンの撮影でした。3ヶ月くらいかけての仕事でしたね。当時はイーストビレッジで、両手を広げたら壁に手が付きそうになるくらい安いアパートに暮らしていたのですが、半年後にはソーホーに自分のスタジオを構えるまでになりました。本当にアメリカンドリームってあるんだと思いましたね。

中野 最初の仕事でエリザベスアーデンから仕事を受注できるとは…。まさにアメリカンドリームですね。

Arahama とても良いスタートダッシュが切れました。

中野 若い頃だと自分の個性を表現したいと血気盛んになっていたと思いますが、ある程度の素直さがないと大きな仕事は継続できないような気がします。当時のアラハマさんが思っていた「ブツ撮りの正解」とは何だったのでしょう?

Arahama 「ブツ撮りの正解」という意味だと、やっぱりアーヴィング・ペンが『Clinique』で撮影した白バックの王道の写真から始まって、一世を風靡したレイモンド・メイヤーなどが第一線という印象でした。当時は、白バックで物と対峙してスタイリッシュに表現していくスタイルがあって、僕がアシスタントの頃からそういうもので溢れていたので、単純にかっこいいと感じていました。

中野 アラハマさんが感じた王道写真の魅力というと?

Arahama 例えば、バッグの撮影であれば、単純に置くのではなくストラップを使って有機的に見せていくとか、見た人に語りかけるような物語性を感じさせます。だからブツ撮りは面白いなと感じたんです。そういう感覚的なものが自分の中でブレンドされていき、自分の個性が確立されていきました。

中野 そのお話はアラハマさんの撮影スタイルにすごく結びつきます。アラハマさんの写真は、物にただ光をあてるのではなくて、物をあぶり出すようなイメージがあり、さらに影にも多重な階層がある、不思議な魅力を持っていますよね。

Arahama ブツ撮りって面白くて、ライティングで被写体を描写すると、あて方による表情や影の変化だけではなく、周りにある空間の見え方まで変わっていきます。そうやって試行錯誤していくと点と点が線で繋がり、やがて立体的になっていく、その過程がひとつのストーリーになるんです。

中野 今おっしゃったような、行間を読ませるナラティブなインスピレーションはどこから受けているのでしょうか?

Arahama フィラデルフィア空港の朝焼けを見た時から変わらず、僕のインスピレーションは写真だけではなく、日常生活で見たものや光からきていると思います。日常に潜んでいるたくさんのヒントをすくい出すことを心がけていますし、それが僕の生き方そのものになっているかもしれません。

中野 なるほど。日常生活の全てが写真に繋がっているんですね。

Arahama 例えばここ(取材場所は中野氏のスタジオ)にお邪魔した時も、「気持ちのいい光が入っているな、どの窓から来ているんだろう」「インテリアの影がきれいだな、あたっている光はどんな質感なんだろう」といったように、ただ感じるだけではなく、疑問を持つことで深く観察する。そういった行為を撮影に結びつけて、撮りたいものを表現しています。

中野 掲載作品にもそういったアラハマさんが感じたストーリーが込められているんですね。

Arahama 『花椿』の野菜シリーズを撮影したのは2003年で、『コマーシャル・フォト』のアルミホイルは2022年の写真です。20年くらい差があるんですけど、考えていたことは延長線で繋がっているなと感じます。2つとも物を見たときに醸し出す空気を切り取っているというか。アルミホイルの写真は光のあて方でアルミホイルを擬人化しているような感覚があります。

中野 野菜シリーズも同様に擬人化しているのですか?

Arahama これも野菜を人に見立てたかった思惑があると思います。並べるという行為からストーリーが生まれてくる。ひとつひとつのトマトやナスが語り合ってる様子を描いているんだろうなと。野菜の置き方にすごく苦しんだ記憶があって、名前を付けて語りかけながら並べていました。

中野 トマトは通勤電車にパンパンに詰まっている、ナスはラーメン屋の行列に並んでいるような情景が浮かびますね。

Arahama まさにそんな感じです。ラーメン屋の行列を見つめていると、人じゃないように見えてくる瞬間があるんですよ(笑)。

中野 日常からインスピレーションを受けているとおっしゃっていたのは、そういう感覚なんですね。日常に潜むナラティブを人で撮ってしまうとそのままだけど、物という乖離している被写体で撮ることでナラティブが生まれてくる。Arahama 発想というものは、本当に日常の延長に潜んでいますよね。電車やバスに乗ってる時、街を歩いてる時、日常には面白い瞬間がたくさん。

中野 日常は必ずアップデートされていくので、アラハマさんの作品づくりにはネタが尽きませんね。

NAKANO’s COMMENT

日常にある様々な事象や人間、物、光を観察し、沸き起こるストーリーを被写体である物と向き合い、写真に落とし込むアラハマさん。長年不思議に思っていた独特な光のレイヤーの謎が少しだけ解けた気がしました。そしてフィールドワークと撮影の相互作用の重要性を改めて感じました。

スペシャリストに聞く6つの質問

Q1 業界を目指す人へ

色々な土地を旅して、様々な街を歩いてみてはどうでしょうか。日常の中に撮影のヒントがたくさんあるということを実感すると共に、それを自分で見つける訓練になると思います。

Q2 被写体への向き合い方

仕事の場合、その物を利用する人のことを考えます。例えば、ハイジュエリーなら、どんな社交界にいてどんな場面で付けるのか、バックグラウンドを咀嚼してライティングが決まります。

Q3 影響を受けた人

写真に出会って感銘を受けたのはアーヴィン・ペンがいますが、同時にロバート・メイプルソープの写真も好きでした。彼が撮る花の写真は、情念が溢れてエロティックな雰囲気を感じます。

Q4 気になっていること

写真を紙で見るという身体性が好きで、五感が刺激されます。でもスマートフォンなどのモニターだと、その感覚にズレを感じるので、写真を見るという機会が別のものに変わっていくことには複雑です。

Q5 撮影中のBGM

最近は坂本龍一さんを良く流しています。「12」や「async」といったアルバムを聴くことが多いです。電子音みたいな音が流れてくるんですけど、ピンセットで物を動かす細かい作業などに集中出来るんです。

Q6 キーアイテム

愛用しているアナログレリーズとストップウォッチ。レリーズは、シャッターを切る感覚がダイレクトに伝わり、ストップウォッチは、0と1の間を目視で計れるといった、アナログならではの魅力があります。

撮影・インタビュー

中野敬久(なかの・ひろひさ)

1993年渡英。ロンドン・カレッジ・オブ・プリンティングで、写真、映像を学び、スタジオにて数々のアシスタントを経験後、帰国。VOGUE のイタリア版メンズファッション紙「L’UOMO VOGUE」をはじめとするファッション誌や国内外の俳優女優、アイドル、ミュージシャン、文化人など枠にとらわれないポートレイト撮影で、広告、CD ジャケット、雑誌など幅広い媒体で活動中。

https://www.hirohisanakano.com/home/

https://www.instagram.com/hirohisanakano/

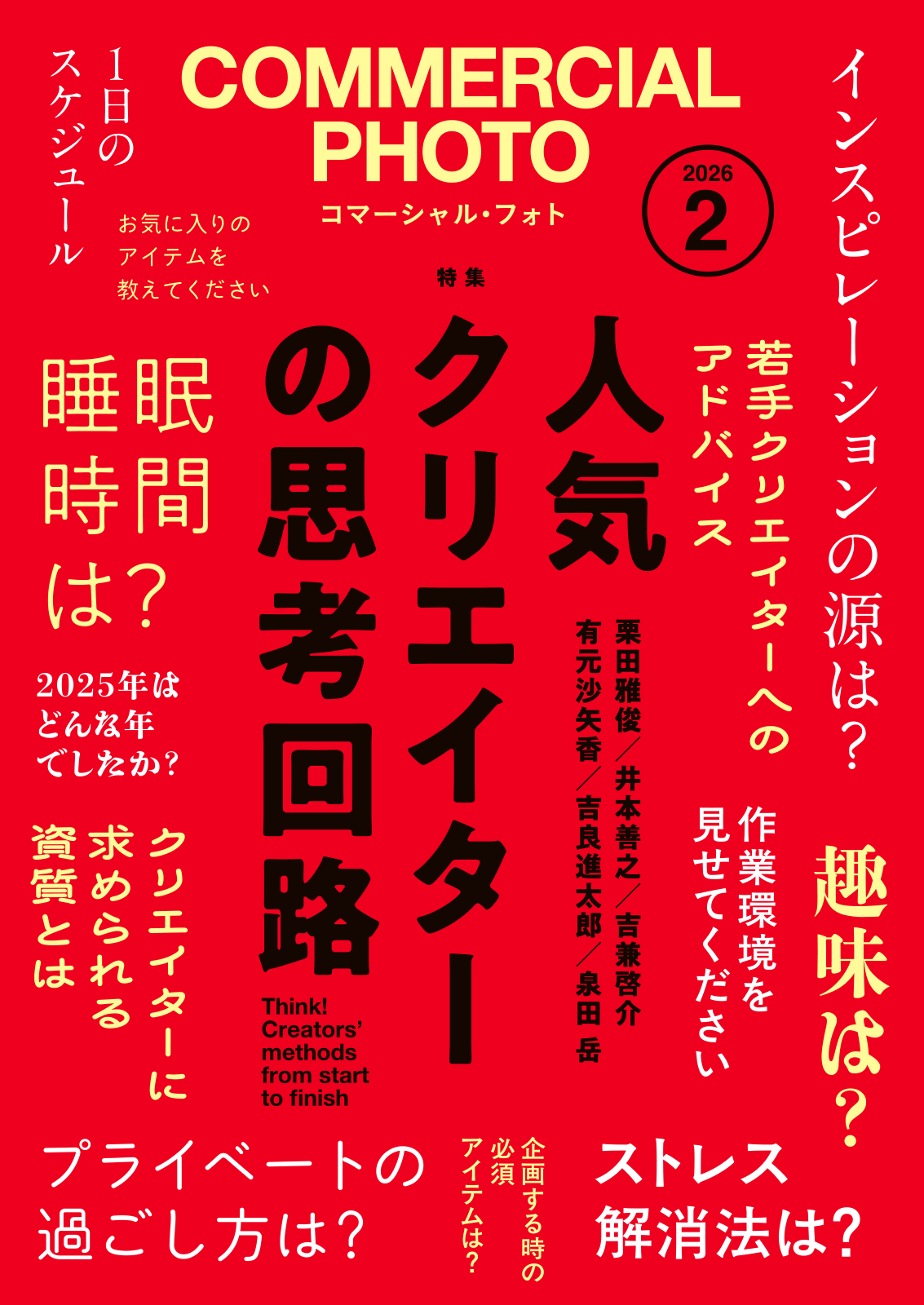

話題作を次々と生み出す人気クリエイターは、何を考え、どこでアイデアを生み出しているのか。本特集では、広告・エンタメビジュアルなど様々なフィールドで活躍する6名へのインタビューを通して徹底取材。思考のプロセスや発想の起点、日常の習慣、創作の源泉、そしてプライベートまで、そのリアルに迫る。栗田雅俊/井本善之/吉兼啓介/有元沙矢香/吉良進太郎/泉田 岳

【特集】

Mrs. GREEN APPLE Wonder Museum MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して虎ノ門ヒルズ・TOKYO NODEで開催された展覧会を、制作に携わったクリエイターへの取材を通して紐解く。

10年間で生み出された楽曲の背景にあったアイデアや対話を、いかに空間体験として構築したのか。そのコンセプト設計や表現のプロセスを掘り下げ、音楽と展示表現を横断するクリエイティブの現場に迫る。

【FEATURE 01】『奇界/世界』 佐藤健寿

【FEATURE 02】『最期の九龍城砦』 中村晋太郎

【TOPIC】ソニーα7シリーズ待望の新モデル「α7 V」発売!

【好評連載】

長山一樹流 違いを生み出すコマーシャル・ポートレイト 第11回 アーティストのポートレイト

Create My Book -自分らしいポートフォリオブックを作る- 特別編 「何もない。なんてことはない。」 金村美玖

GLAY CREATIVE COLLECTION 2024- VOL.19 「Dead Or Alive」MV

ゼウスのスチルライフマジック 高井哲朗 vol.58 望遠マクロを使ってスウィートでエレガントな絵作り

ほか