2022年07月11日

『コマーシャル・ フォト』に過去特集したフォトグラファー インタビュー記事を紹介。今回は2018年10月号掲載の「SPECIAL FEATURE 濱田英明」。

デザイナーから転身したのが35歳。

フォトグラファーデビューのきっかけはインターネットだった。

仕事をスタートして6年経った今では、ポートレイト、ライフスタイル、ランドスケープを中心に広告ポスター、雑誌、Webと媒体を飛び越え、仕事の幅を広げている。

その一方で、写真集出版、個展開催と作家活動も精力的に行なう姿は、

今フォトグラファーを目指す人々の一つの憧れの形でもある。

濱田英明、その人気の秘密を探る。

INTERVIEW

「最後に残るのは、フォトグラファーの視点なんです」

フォトグラファー活動を始めたのは35歳だった。

それ以前に、写真を学んだ経験も、アシスタント経験もない。インターネットで発表した「ハルとミナ」で注目を浴び台湾のギャラリーから写真集を刊行。

現在はSNSでも多くのファンを持ち、ポートレイト、ランドスケープ、ライフスタイルフォトで雑誌、ポスター、Webと多種媒体の広告写真を手がけている。出自、ブレイクのきっかけ、活動など、これまでのフォトグラファー像とは全く違う道を進む濱田英明。今の彼の目に映るこれからのフォトグラファー像を語ってもらった。

──今も拠点は大阪なのですね。

濱田 いろんな方から「東京に引っ越さないの?」と聞かれます。長い間大阪に住んでいますが、実は特に思い入れがあるわけではないんです(笑)。僕にとっては「東京以外の場所」で仕事をすることが重要なんです。

日本のフォトグラファーにとって東京は一大産業地。特に第一線の広告や雑誌がメインだと、東京でなければビジネスが成立しづらいのが現状です。

だから僕はあえて、中心から距離を置いた場所で仕事をしたいです。今は発信ツールとしてSNSも使えるし、もっと東京を経由しないで活動するフォトグラファーが増えたら面白いと思うんです。東京以外の場所に住んでいてもトップレベルの仕事ができるかもしれない。それを働きかたの一つの方法として提示できたらいいなと思っています。

フォトグラファーはいろんな面で、もっと選択肢を増やせるんじゃないかと思っているんです。とくにコマーシャルフォトグラファーになる方法。写真学校を卒業してスタジオマン、直アシを経て、独立して東京をベースに活動するのが王道ですよね。唯一の道と言っていいくらいです。王道はあってしかるべきですが、単純にそれとは別の選択肢を増やしたいんです。

「東京以外の場所」にこだわるのも、ここぞという時に声をかけてもらえる存在であれば、東京以外にいてもビジネスは成り立つことを体現して、その在り方を多くの人に共有したいからなんです。

今後も東京がビジネスの中心であることは変わらないと思います。でもフォトグラファーの働きかたはどんどん変わっていっていいと思っています。

僕のように従来のプロセスを経ず中心部以外でも活動する人が増えたら、コミュニティが生まれて仕事を作ることもできるかもしれない。フォトグラファー全員が同じ場所で競う必要はないと思っています。

徹底して人と競わない

濱田 35歳で商業写真家としての活動を始めたので、撮影キャリア、技術、人脈ではどうしたって王道を歩む人達とは渡り合えません。だったら違う方法でやろうと。無数にいるプロフォトグラファーのなかから選ばれるためにも、あえて人と違う環境に自分を置いています。

他の誰かに撮れる写真は撮らないようにしています。綺麗な商品写真は、僕よりうまく撮れる人がたくさんいて、その分野では選ばれないのはわかっているから。

だからこそ「異なる」存在であることが重要なんだと思います。フォトグラファーは常に競う場に置かれていますが、僕はそうやって人と競わないように、徹底してきたからこそ、今いろんな機会をいただけるのかもしれません。

そもそも僕は今まで生きてきて、写真に限らず1位になったこともないですし、いろんな競争に勝ったことがない人なんです。そういう経験があるからか自然と「全員が同じ土俵で勝負する必要ないよ、他の選択肢もあるよ」という発想になったのかもしれません。

「写真」は、異なるものの見方を提示することに価値を見出せる表現だと思っていて。だから実はコンペや写真賞への応募経験もないんです。1位になれたら嬉しいし、糧になるかもしれない。

でもそれは結局、誰かが決めた枠の中で優劣を決めることでもあるから。全員がそれを目指す必要があるの? って疑いがあるんですよね。枠から外れた写真は全てダメか? と言ったらそれは違いますよね。僕はそことは違った価値観の居場所があればいいなと思います。

──「異なる」という点で言うと、ポートフォリオも普通とは違いますね。

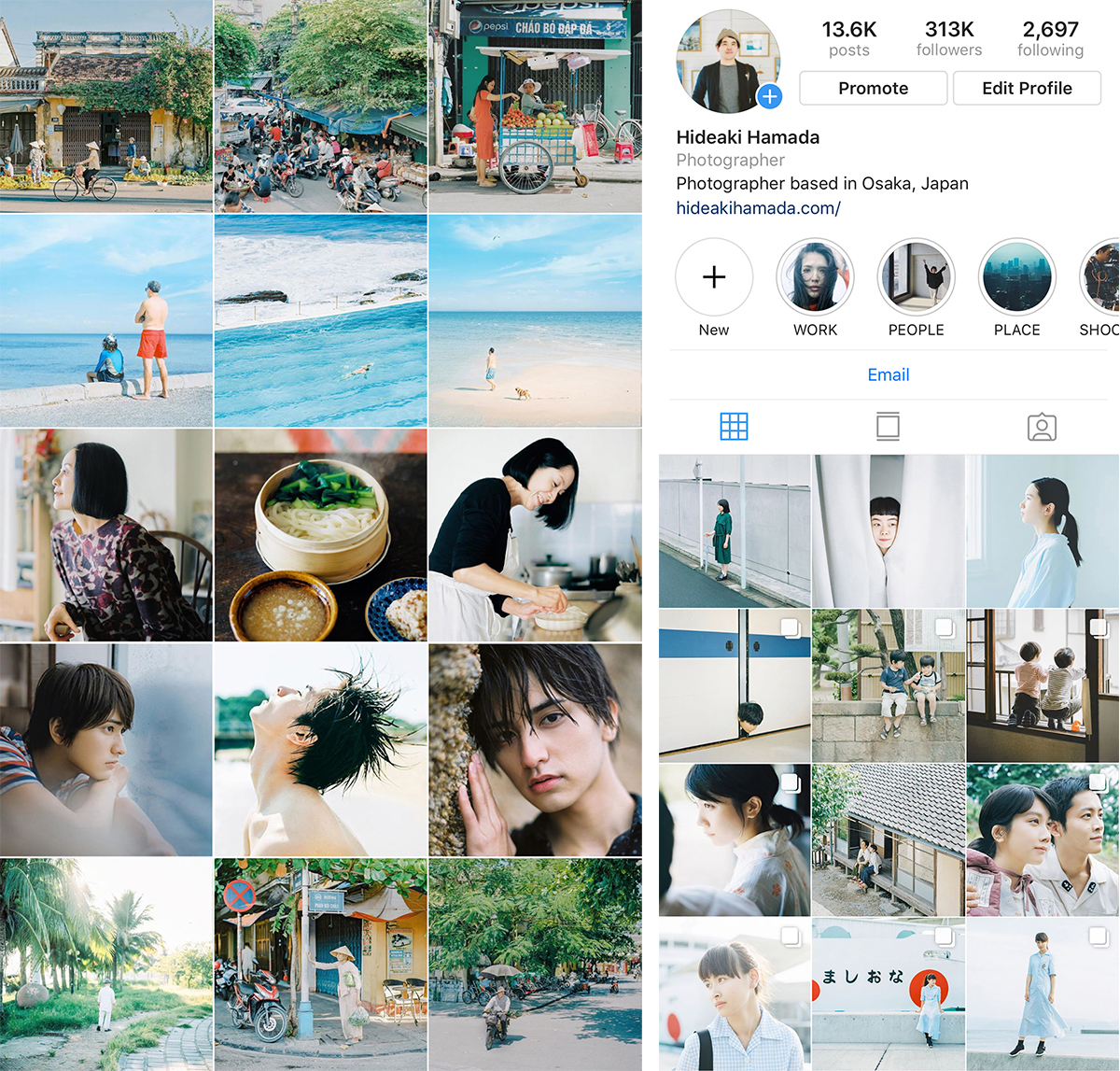

濱田 ポートフォリオブックを一切作ってないんです。そのかわりWebサイトを充実させていたり、インスタグラムをポートフォリオとして使っています。海外フォトグラファーがいち早くインスタをポートフォリオとして使い始めたのを知って、僕も使い方を変えました。

それが2013年頃。日本では今もフォトグラファーがポートフォリオとしてインスタグラムを使うことはまだ当たり前ではないですよね。でも、海外では大御所フォトグラファーもバンバン作品をあげている。そこにはSNSの使い方に対する世代的な分断もあるのかもしれません。

いつの時代でも「良い写真とは?」という議論はありますが、今はSNSとスマホの存在が、その問いを改めて僕らに突きつけていると思います。従来の写真の良さを知っている人は、SNSで評価される写真に違和感を感じるかもしれません。

出自や世代、写真との関わり方によって答えの出し方は違っても、従来の写真とSNS的な写真の良さを合わせれば、もっと新しいことができると思っています。

「良い写真」とは何か

濱田 今はスマホで写真を見る機会が増えていますが、ディスプレイにも個体差もあるので、全員に100%作者の意図通りの色で見てもらうのは不可能です。

色やトーンの要素が削ぎ落とされた時、何が残るかといえばフォトグラファーの視点しかない。

それさえ明確に持っていれば、紙、Web、SNS、どんな媒体でも揺るがない強度の写真になり得えます。極論でいえば「良い」写真であれば色が意図と違っても、解像度が足りてなくても成立するはず。

逆にインスタグラムでの見映えだけを意識した写真は、他のメディアに置き換えた時、必ずしも同じように見えるとは限りません。

他の媒体も意識しながら自分の視点で写真を撮れば、WebやSNS以外にも、もっと大きな規模の仕事や媒体の仕事を得る人たちが増えるのではないかと思います。僕はSNSでもコマーシャルでもどちらでも成立する「その間」のスタイルを目指したいです。

──濱田さんはご自身はどんな視点を意識していますか?

濱田 仕事で撮影する時も撮影場所や被写体について事前に調べないようにしています。もちろん必要に応じてロケハンはしますが、できるだけ新鮮な目で出会いたいんです。事前に情報を持つことで失う部分もある気がしていて。

例えば旅写真なら、ランドマーク的な建物を真正面から撮るより、一見しただけではどこかわからない視点で撮る。答えをはっきり見せるのではなく、「もしかしたらあの場所かな?」と想像してもらって、その人の中でものごとの輪郭が浮かびあがるような視点が理想です。

ダイレクトに得られるイメージより、人ぞれぞれの経験や記憶と結びついたときに僕も知り得ないような物語が生まれて、その人の中に残っていく。それができているかが、僕の中での「良い写真かどうか」の基準になっています。

誰かの「想像の跳躍力」のスイッチを押せる写真が、何年経っても残る写真になると思います。「ハルとミナ」を発表した時、「自分の小さい頃を思い出した」というコメントが一番多かった。しかも、そのほとんどが海外の人から。

撮影場所は日本だし、僕の子どもだし、その反応がとても意外だったんです。後々考えてみたら子どもだった頃の記憶って、みんなが持っているものなんですよね。多くの人と共有できるテーマだったのも、インターネットやSNSだけでなく個展や写真集に発展できた要素の一つだと思います。

撮りかた、見せかた、働きかたを共有して、そこから誰かの思考回路が増やせたら嬉しい。いつも「答えはひとつじゃない」と伝えられるオルタナティブな存在でありたいです。

濱田英明を探る5つのキーワード

1 SNS

インスタグラムのフォロワー約31万人、(8月23日現在)。その数は日本人フォトグラファーの中でもトップクラスだ。「僕のキャリアはネットやSNSから始まりました」と話す濱田。インスタグラムを始めたのは2010年頃。

当時はiPhoneで撮影した写真を投稿していたが、海外フォトグラファーがデジタル一眼レフで撮影した作品を投稿しているのを見て「それをやってもいいのか」と衝撃を受けたという。その後は、 iPhone、デジカメ、フィルムと異なるカメラで撮ってもトーンを揃えてギャラリーの見せ方を統一したところ、徐々にフォロワーが増えた。

「当時はインスタグラムを写真発表の場として使う人が少なかったので、タイミング的にも良かったんだと思います。今は広告、ポートレイトなどを織り交ぜて、完全にポートフォリオとして使っていますね」(濱田)。

Instagramアカウント @HamadaHideakiから。投稿では言葉は入れずに、使用カメラ、被写体名、撮影場所をハッシュタグで入れるだけのシンプルな投稿に統一している。

2 写真集

これまで5冊の写真集を出版してきた。その中でもブレイクのきっかけとなった「ハルとミナ」は今も人気が高い。2009年から自身の子どもを撮影してはFlickrに投稿。またたく間に話題を集め、台湾のギャラリーから声がかかり、2012年「Haru and Mina」を台湾で出版。その後、日本版も刊行した。

「シンプルにいえば、自分の子どもを撮った写真なんですが、誰しもが持つ子ども時代の記憶を、こういう世界観でみんなと共有したかったのだと思います。人が写真から何を感じるのかを気づかせてくれた1冊です」(濱田)。

今は来年秋完成に向け、ランドスケープを中心にした写真集を制作中だ。タイトルの「遠い太鼓/Distant Drums」は村上春樹の著作に由来している。デザインはビジュアルマガジン「Studio Journal knock」を手がける西山勲が担当予定。

「ハルとミナ」(リブロアルテ・2014)。

AD:原田祐馬

ハルとミナ、2人の兄弟の日常を追い続けた1冊。日常で見逃してしまいそうな瞬間を丁寧に切り取った。

3 PENTAX67

現在仕事の9割をフィルムで撮影している。「中判カメラで撮った写真をFlickrにアップしている人がいて、それがハッとするほどいい写真だった。そこで、デジカメから中判に持ち替えました」。

実はそれ以前は、中判カメラの存在さえ知らなかったという。

「PENTAX 67との出会いは大きかった。その時の空気感までもが写し撮れるところが好きです。今こうやって活動できるのは、ネットやSNS、PENTAX 67のおかげ。 これらにいいタイミングで出合ったことが僕の人生を変えたんだと思ってます」(濱田)。

4 台湾

媒体デビューは、「THE BIG ISSUE TAIWAN」。当時、まだデザイナーとして会社勤めをしていた濱田に編集部からオファーがあった。「THE BIG ISSUE TAIWAN」を見た台湾のギャラリストから個展開催の依頼を受け話題を集めた。さらにその後、アジアとヨーロッパで巡回展を開催している。

ちなみに「THE BIG ISSUE TAIWAN」ではこれまで5回、表紙を撮影。現在は「THE BIG ISSUE TAIWAN」のほか、 中華圏で絶大な人気を誇るバンド五月天や女性グループS.H.Eのアーティスト写真ほか、女優のヤオ・アイニンも撮影している。

2012年、台湾で開催された写真展「濱田英明的家庭相簿」では、来場者が2万人を超えた。

THE BIG ISSUE TAIWAN AD:アーロン・ニエ

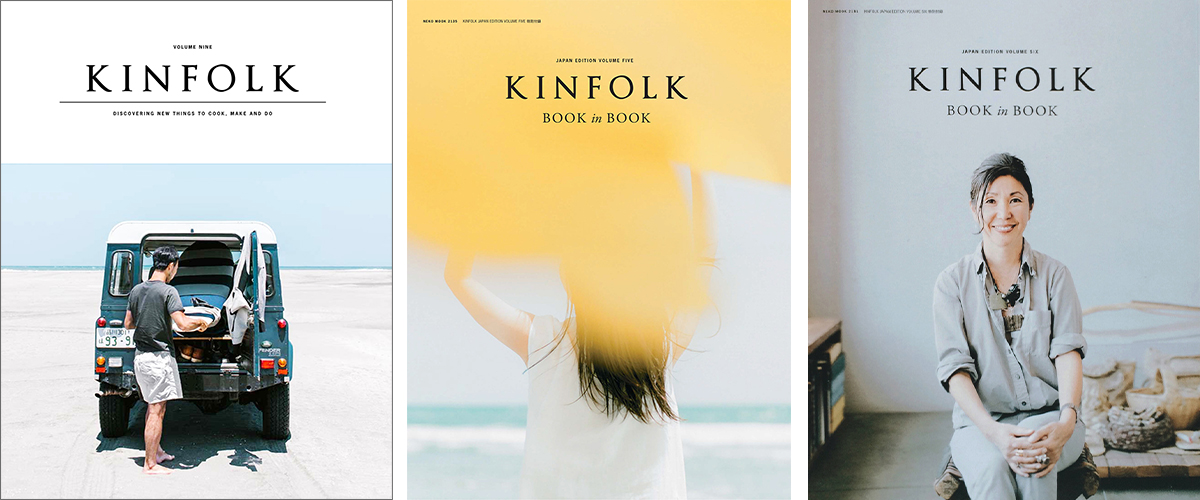

5 KINFOLK

2013年、元々愛読していたという「KINFOLK」で日本人で初めて表紙を飾る。その後も写真家コントリビューターとして継続的に参加した。

「突然、編集長から依頼メールが届き、興奮したのを覚えています。最初は意外にも『ハルとミナ』の掲載依頼でした。

Webサイトの撮影では、日本コンテンツをほぼ任せてもらいました。ポートランドにある編集長の家に泊まったり、ファミリーのように仕事ができた思い入れのある仕事です。自分のキャリアの大きなステップアップになったと思っています」(濱田)。

左から「KINFOLK」 #9(アメリカ)、日本版「KINFOLK」 #5、#6の特別付録book in book。

#9で表紙を飾った後も、写真家のコントリビューターとして継続参加した。その後、日本版の「KINFOLK JAPAN EDITION」(ネコパブリッシング)の特別付録の撮影にも参加している。

濱田英明 (はまだ・ひであき)

1977年、兵庫県淡路島生まれ。大阪在住。デザイナーからフリーのフォトグラファーに転身後、2012年写真集『Haru and Mina』を台湾で出版。THYMON所属。広告、雑誌、カタログを中心に活動している。

hideakihamada.com/

※インタビュー記事はコマーシャル・フォト2018年10月号から転載しています。