2010年12月17日

この連載は、一眼ムービーによって新たなビジネスチャンスが生まれつつある今、フォトグラファーがその潮流に乗り遅れることなく一眼ムービー撮影ができるようになってもらうための入門講座です。動画撮影の基本テクニックを軸に、演出的な意図などを解説します。初回はシネマトグラファーの柳橋伸幸さんです。

動画では手持ちは特別な意味を持つ

はじめまして、柳橋です。一回目は僕流の手持ち撮影テクニックを伝授します。

スチル撮影(特にポートレイト)では、瞬時に任意のアングルに入り、タイミングを逃さずシャッターを切ることが求められるため、手持ち撮影が一般的です。わざわざ三脚を使わなければならない場面は、主に「スローシャッターで手ブレしないようにするため」や「同じ構図を維持するため」などでしょう。

それではムービーはどうでしょうか。三脚撮影が当たり前のムービーでは、手持ち撮影は特別な意味を持ちます。手持ちで撮ることによって、より感情的で臨場感溢れる映像になります(もともと写真が主観的で感情的な表現であり、映画が第三者的視点で客観的な表現であることに起因するのかもしれません)。

手持ち撮影の意味とは

一般的にムービーでは、スチル(ポートレイトなど)と異なり、三脚を使って撮ることが当たり前とされています。ムービーにおいて手持ち撮影を行なうことは特別で、「主観的な映像表現」として使われることが多く、主人公の目線など、特定の人の目線になり代わることもしばしばあります。また、手持ち撮影と「主観的な映像表現」は対で語られることが多く、あえて手持ちを選ぶことで、より情感溢れる映像になるわけです。この2つは切っても切れない関係性にあります。少々別な視点となりますが、「主観的な映像表現」の中には「誰かの視線」として使われることもあります。

主観的な映像表現として

カメラが主人公になり代わり、相手の目線をもらうことで、見る側に「映像を見ている」だけではなく、より積極的に「ストーリーに参加」してもらうことができる。広角レンズで距離を縮めて親近感を出し、実際に会話しているかのように撮るとうまくいく。ただし、プライベートすぎても演出から外れてしまったら意味がない。演出を理解した上で柔軟に対応しよう。

カメラが主人公になり代わり、相手の目線をもらうことで、見る側に「映像を見ている」だけではなく、より積極的に「ストーリーに参加」してもらうことができる。広角レンズで距離を縮めて親近感を出し、実際に会話しているかのように撮るとうまくいく。ただし、プライベートすぎても演出から外れてしまったら意味がない。演出を理解した上で柔軟に対応しよう。

誰かの視線として

望遠レンズを使い、手持ちで撮影。街灯、電柱、車、樹木などを手前からなめて撮るとうまく表現できる。「あからさまな表現」をしたいのか、「それとない表現」をしたいのかなどによって、手持ちか三脚を使うかを選択する必要がある。この作例のムービーでは「誰かが見ている」風に撮ったが、1枚絵では「ニュアンス」まではわかりにくく、単純に「待ち合わせの情景」と捉えることもできる。どちらの表現もあり得ると言えるだろう。

望遠レンズを使い、手持ちで撮影。街灯、電柱、車、樹木などを手前からなめて撮るとうまく表現できる。「あからさまな表現」をしたいのか、「それとない表現」をしたいのかなどによって、手持ちか三脚を使うかを選択する必要がある。この作例のムービーでは「誰かが見ている」風に撮ったが、1枚絵では「ニュアンス」まではわかりにくく、単純に「待ち合わせの情景」と捉えることもできる。どちらの表現もあり得ると言えるだろう。

誰かの視線を表現するということ

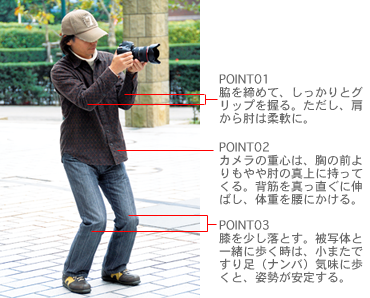

柳橋流手持ち撮影の基本構え

ただ手持ちで撮影すれば、それが即、手持ち撮影の表現と言うわけではありません。「手持ち撮影」風は1つの表現であって、結果論ではないのです。そのため、手持ち撮影をする際は手ブレしないように撮影しなければならなりません。下記に、手ブレを抑えるための筆者流の構え方を紹介します。

手ブレ補正機構はONに

手ブレ補正機構(IS=Image Stabilizer)レンズは、ムービーにも効果があります。手ブレ補正はF値の暗いズームレンズや望遠レンズに付いていることが多いので、避けられがちですが、筆者は手持ち撮影の時はわざわざ手ブレ補正が付いた暗いズームレンズを選ぶほどです。効果はてき面です。

手ブレ補正機構(IS=Image Stabilizer)レンズは、ムービーにも効果があります。手ブレ補正はF値の暗いズームレンズや望遠レンズに付いていることが多いので、避けられがちですが、筆者は手持ち撮影の時はわざわざ手ブレ補正が付いた暗いズームレンズを選ぶほどです。効果はてき面です。

手持ち撮影では、いくら気をつけても画面が揺れてしまいます。そのグラグラしたカメラの動きは主人公の目線で使われることが多く、映像を見ている人(観客)にまるで自分が主人公であるかのように感じさせることができます。

例えば、アクション映画でカメラが「ヒーロー目線」であれば、見ている“自分”がヒーローとなり、悪漢との対決を正面で体現しているかのような感覚が味わえます。その時、悪漢の目線を直接カメラにもらうと、まるで“自分”が睨みつけられているような感覚になります。また、学校帰り、カメラが「主人公の男の子目線」になり、クラスメートの女の子と並んで歩けば、彼女の視線はまるで自分に向けられているように感じます。

こうした方法によって、映像(映画)の主人公の気持ちに感情移入しやすくなり、観客をより引き込んでいくのです。「カメラ目線=手持ち撮影」ではありませんが、とても相性のいい手法と言えます。

ホラー映画などでは「誰かから見られている目線」、「狙われている目線」として使われることがあります。必ず手持ち撮影でなければならないというわけではありませんが、手持ち撮影で「誰かの視線」を表現することは、同じ主観的なことを意味しているのです。

しかし注意しなければならないのは、ブレすぎてしまうこと。どんなに情感のあるシーンでもカメラがブレすぎて、まさに情感を出している俳優の表情をとらえ損ねれば本末転倒になってしまいます。

主観的な表現を客観的技術でフォローしてこそ、ムービー撮影の醍醐味と言えるのです。

手持ち撮影のテクニック

被写体の歩幅に合わせて動く

どんなに気をつけても多少ブレてしまうのは仕方がありません。むしろブレることが臨場感につながるので、この矛盾をうまく解決することがポイント。人は歩く時、波打つように頭を上下しながら移動しています。被写体と歩幅を合わせて歩くことで、相手の上下運動に合わせて、顔(表情)をピッタリと追いかけ、背景は上下に揺れながら流し撮りすることができます。

使用レンズ:EF24-105mm F4L IS USM/35mm相当で撮影/手ブレ補正ON

被写体との距離を保つ

撮影者の腰に紐を付け、それを被写体に引っ張ってもらいながら撮ると、近寄ったり離れたりしてもある程度、距離を保ちながらアグレッシブに動くことができます。また“彼女と手をつないでいる”ような雰囲気も出せます。紐がなければ手をつないでもOK。ただし片手がふさがるのでカメラの操作はしにくくなります。

カメラに液晶モニタ用ルーペを付けて撮影。ルーペを使うとより正確なカメラワークとピント合わせができる。使用レンズ:EF24-105mm F4L IS USM/24mm相当で撮影/手ブレ補正ON

カメラに液晶モニタ用ルーペを付けて撮影。ルーペを使うとより正確なカメラワークとピント合わせができる。使用レンズ:EF24-105mm F4L IS USM/24mm相当で撮影/手ブレ補正ON

紐を使うと、多少近寄ったり離れたりしても、ある程度距離を保ちながらアグレッシブに動くことができる。また撮影者を中心に、被写体にその周りを動いてもらうと、ほとんどブレたりピントがずれたりすることなく、動きのある画が撮れる。

簡易ステディカムを使ったテクニック

ステディカムがなくても一脚やローアングル・アダプターなどを使えば、あらゆるアングルの撮影に対応でき、手持ち撮影よりもブレの少ないムービーが撮れます。厳密に言えば手持ちではありませんが延長テクと思ってください。画もそこそこなものが撮れ、時間とお金もあまりかからないので便利です。ただしあくまでも簡易テクなので、仕事に使う場合は事前にテスト撮影をしておきましょう。

一脚(ハイアングル)

モニタと一脚をしっかり握り、バランスをとりながら被写体の正面を歩き、背中越しに撮影。横ブレに弱いので要注意。共通使用レンズ:EF24-105mm F4L IS USM/24mm相当で撮影/手ブレ補正ON

一脚(ローアングル)

女性が走る様子を撮影。バックショットで追いかけるバージョンと、足下をフォローしたバージョンを撮った。

ローアングル・アダプター

歩いてきた女性が立ち止まり、辺りを見回すという待ち合わせの場面。歩いてくる足下をフォローし、立ち止まると同時にカメラは彼女の正面に回り込みながら手持ちでクレーアップし、表情をとらえた。

モデル:福永マリカ(スターダストプロモーション)

1992年1月4日、神奈川生まれ。

BS-iのTVドラマ「東京少女 福永マリカ」では、主演の他に脚本も務めた才女。2010年春公開の映画「月と嘘と殺人」にも出演。

この1冊で「ジンバルのすべて」が奥の奥までわかる一眼&ジンバル スピードマスター

ビデオSALON編集部 編集

2,000円+税

あのクリエイターが使っているレンズと作例を大公開ムービーのためのレンズ選びGUIDE BOOK

ビデオSALON編集部 編集

2,200円+税

ドローン空撮に関する各種情報を完全網羅! ドローン空撮GUIDEBOOK 改訂版2019年

2,000円+税(電子書籍版1,900円+税)

柳橋伸幸 Nobuyuki Yanagibashi

1969年茨城生まれ。日本大学芸術学部映画学科入学、写真学科卒。卒業後、写真、PV、CM、映画など様々なジャンルでアシスタントを経験。98年より撮影監督。最近作に、ロート製薬の肌研ブランド「肌ラブ!」篇(CM & Web)、レコチョク「レコチョクの部屋」篇(CM)など。