2011年01月18日

連載第1回で、ムービーの手持ち撮影は特別な意味を持つことを理解してもらえたと思います。今回はムービー撮影でスタンダードとされる三脚を使った撮影について、前回同様、柳橋さんに解説してもらいます。

写真にとっての三脚とは

スチル撮影において、三脚を使う理由は主に2つあります。スローシャッターで手ブレしないようにするためと、何枚撮っても同じ構図を維持するためです。もちろん、4×5判や8×10判など、物理的に手持ちが不可能なカメラもあります。

しかしこれらの理由を除けば、手持ちで撮っても三脚で撮っても、基本的に写真の意味は変わりません。極端に言えば、どちらを選んでも「写真の結果」に違いはないのです。ただし、70年代に流行った「荒れブレ写真」は例外。これはブレていることに意味がある写真ですから。

スチル撮影にとって三脚とは、技術的な達成のために必要な道具であって、直接的に写真の意味や結果に反映されるものではありません。写真は結果論であって、「過程の産物」ではないのです。

時間という過程の産物

ムービーでは異なります。ムービーには縦、横、そして時間という一本の軸があります。写真にも現在・過去・未来という時間がちりばめられていますが、写真にとっての時間は「点在しているもの」とするなら、ムービーは「ある1つの方向に流れているもの」と言えるのかもしれません。

例えば、「歩く人や走る車」、「跳躍する動物や風景」、「野原にそよ風が吹き、波が寄せては返す」などのように、すべてが動いていることにこそ意味があるのです。

ムービー撮影とは「時間という過程の産物」をとらえることであり、その動いている様を見つめることが、基本と言えるのではないでしょうか。

なぜ三脚を使うのか?

カメラという「目線」を一言で語るのは、とても難しいことです。壮大な風景でも、家族の食卓でも、まるで神様が見ているような特別で客観的な視点から、主観的でプライベートな視点まで、その時々のアングルで、自在にその意味を多様に変化させることができる、特殊な目線と言えます。

手持ち撮影という、ある程度意味が限定された表現を除けば、ムービーでは三脚にのっている状態が普通であり、客観的で特別な意味を持たない状態こそが、ノーマルな状態と言えるのです。

カメラの目線とは、あらゆる人が共有し目撃する、第三者的目線。三脚の上のカメラを操るカメラマンの目線ではなく、その背後にこそ、見えない目線があると言える。

カメラの目線とは、あらゆる人が共有し目撃する、第三者的目線。三脚の上のカメラを操るカメラマンの目線ではなく、その背後にこそ、見えない目線があると言える。

パンとティルト/チルトとは

ムービー用三脚とスチル用三脚の使い方の決定的な違いは、撮影中に「パン(pan)」や「ティルト/チルト(tilt)」をするかどうかです。「時間という過程」をとらえるためには、カメラは動くものを追い続けなければなりません。

人が動けば追いかける。これは赤ん坊を見ていればよくわかります。人は動くものに興味があります。カメラも同じです。カメラを振って被写体を追いかける。パンしたり、ティルトしたりして、追いかけ続けることがムービー撮影の第一歩であり、大切な技術なのです。

もし仮に、カメラがフラフラと左右にブレながらティルトしたらどうでしょうか? 多分ブレの方が気になって、見たいものがちゃんと見られなくなってしまうでしょう。基本的に、ムービー撮影では役者の表情や演技に集中してもらうために、なめらかなカメラ操作が必要とされます。被写体を追い続けながらも、撮影しているということを意識させない、違和感のない、自然でスムーズな操作が要求されるのです。

ムービー用の三脚で水平をとる

ムービー撮影でスチル用の三脚を構えて構図を切ったものの、「もう少し右振りかな」と思って振ってみたら水平がずれてしまった…。ムービーでは余程水平な場所で三脚を立てない限り、この繰り返しになります。

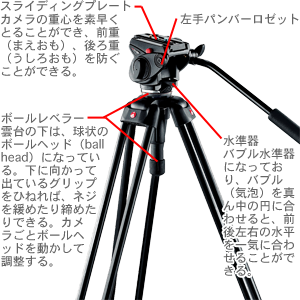

ところが、ムービー用の三脚は雲台に仕掛け(雲台の下にある半分に切った球状のボールレベラー)があるので、カメラをのせたまま左右に振っても水平がずれることはありません。 また、必ず縦横共用のバブル水準器がついているので、坂道などでもすぐさま水平をとることが可能です。

① 緩やかな坂道だが、スチル用三脚でムービー撮影をするには水平がとりづらい。ムービー用三脚なら、坂道でもデコボコな山道でも水平がとりやすいので、非常に便利。

② 雲台の下の球状(ボールヘッド)から、下に向かって出ているグリップをひねるとネジが緩む。ネジを緩めたらカメラごとボールヘッドを動かし、バブル水準器を合わせる。

③ バブル水準器は、前後左右の水平を一気に合わせられるように作られている。バブル(気泡)を真ん中にある円に合わせれば、水平となる。

④ バブル水準器に従い、水平をとったところ。水平がとれたら、緩めたグリップのネジを締め直せばOK。

マンフロット701HDVの特長

演出あってのムービー撮影

ムービー撮影では、単純に被写体をフレームのセンターにキープして、きれいにフォローすればいいわけでもありません。それ以上に大事なのは、演出的な意味を踏まえながらカメラを振らなければならないということです。

例えばミュージック・ビデオのダンスシーンでは、軽快ながらも流れるようなカメラワークが要求されるでしょうし、バラードを口ずさむ女性ボーカリストのシーンなら、ゆっくりとためて慎重にカメラを振りつつも、情感溢れる大胆なカメラワークが要求されるでしょう。

ムービー撮影とは、演出を理解してはじめて、カメラのパンやティルトが意味をなすのです。

実践的なパン(pan)とティルト/チルト(tilt)

「一人の女性が坂の上からやってくる。立ち止まり、左右を見まわしてから、上手(カメラから見て右側のこと)にフレーム・アウトする」というシーンを例に、実際にどのようにフォローすればよいのか? どのようにティルトし、どのようにパンすればよいのか? という具体的なカメラ操作を詳しくご紹介します。

また、なめらかにカメラを操作するだけでなく、そのカメラ操作がどのように演出と関わっているのかということもムービーでは重要になります。操作と演出を合わせて考えるようにしましょう。

【フレーム・イン】

緩やかな坂道。誰かが降りてくる。カメラはスタートから微妙にティルト・アップ。歩く足下が、カメラにフレーム・インしてくる。足下に合わせて、カメラはティルト・アップ・フォロー。しかし、被写体は上手(かみて)にもずれていくので、足下が左右センターに入ると同時に、すかさずパンフォロー。ティルトとパンは同時になる。最初に顔を見せないのは、見ている人(観客)をヤキモキさせるのが狙いだ。

【ティルト・アップ】

さらに、カメラはティルト・アップ(実際にはパンも同時)。かわいいポーチとワンピースが見えてきて、期待はさらに高まっていく。この時、カメラが違和感なくスムーズにフォローするのは当然だが、この期待感と共にフォローするのがポイント。観客の気持ちを途切れさせないように、注目している被写体はフレーム・センター・キープにしておきたい。期待通りのかわいい女性であるのがわかると観客も納得し、緊張がほぐれる。

フレーム・アウト

【パン・フォロー/フレーム・アウト】

女性は左右を見渡し、上手の方へフレーム・アウト。ここで気を抜かず、カメラは上手にパン・フォロー。これからデートらしい、女の子の楽しそうな表情の余韻を残すため、パン・フォローしながら女の子をフレーム・アウトさせている。

モデル:福永マリカ(スターダストプロモーション)

1992年1月4日、神奈川生まれ。

BS-iのTVドラマ「東京少女 福永マリカ」では、主演の他に脚本も務めた才女。2010年春公開の映画「月と嘘と殺人」にも出演。

この1冊で「ジンバルのすべて」が奥の奥までわかる一眼&ジンバル スピードマスター

ビデオSALON編集部 編集

2,000円+税

あのクリエイターが使っているレンズと作例を大公開ムービーのためのレンズ選びGUIDE BOOK

ビデオSALON編集部 編集

2,200円+税

ドローン空撮に関する各種情報を完全網羅! ドローン空撮GUIDEBOOK 改訂版2019年

2,000円+税(電子書籍版1,900円+税)

柳橋伸幸 Nobuyuki Yanagibashi

1969年茨城生まれ。日本大学芸術学部映画学科入学、写真学科卒。卒業後、写真、PV、CM、映画など様々なジャンルでアシスタントを経験。98年より撮影監督。最近作に、ロート製薬の肌研ブランド「肌ラブ!」篇(CM & Web)、レコチョク「レコチョクの部屋」篇(CM)など。