2017年08月03日

出版社・冬青社の代表取締役・高橋国博氏。写真の再現性に徹底的にこだわり、印刷用のインクのブレンドを行なうなど写真集のクオリティには定評がある。同時にコマーシャルギャラリーを運営。人生のプランを後回しにしてまで写真家の発掘と育成に尽力する高橋氏に話を聞いた。

既存の写真集の作り方に疑問を感じてインクのブレンドに着手

───高橋国博社長は、この5月で72歳。東京都中野区にある一軒家が冬青社の社屋だ。ピンク色の壁面に赤のラインが印象的な暖かみのある建物。ガラス貼りの1階がギャラリースペースで、2階が事務所になっている。「冬青社」として写真集を出版する傍ら、コマーシャルギャラリー「冬青」を運営する。高橋社長の出版人生のすべてが写真とともにあったかのような印象を持ってしまいがちだが、意外や意外、写真集の出版に力を入れ始めたのは、60歳という節目を迎えた年からだった。

出張校正の様子。赤いセーターが高橋氏。

出張校正の様子。赤いセーターが高橋氏。

高橋 芸術生活社という、現代アート系の美術を紹介する雑誌社に約11年ほど勤めたころ、東京の渋谷にあった本社が大阪に移転することになったのを機に、1984年に独立して冬青社を設立しました。

最初は文芸書が主で、それから家庭医学書にも手を広げて、写真集は年に1、2冊くらいのペースでしたね。当初は、60歳になったら会社をたたんで、オーストラリアをオートバイで一周しようと考えていたんです。オートバイの鞍にテントを積んで、途中、途中で牧場に立ち寄り、乗馬しながら1年間位のんびりと、なんていうことを真剣に考えていました。しかし60歳が近づいたころ、本当に自分がやりたいことをやりきったのかなと思い始めましたんです。

出したい、好きな写真家の方々や写真集が沢山あるということに心残りがあり、このままリタイアしまうことに躊躇してしまったんですね。その頃、大手出版社を始め中小の出版社までが、写真集の出版から手を引き始めた頃ですからね。写真集の氷河期の始まりです。その時期に写真の専門の出版、それもコマーシャルギャラリーを併設すると言うことですから、写真業界でちょっと話題になって写真誌の取材も受けました。そこであと5年間だけ期限付きで写真集だけを出版することを決意し、宣言し、新たな思いで再出発を致しました。65歳からでもオーストラリア一周は遅くないと自分自身に言い聞かせました。

───リタイアを目前にして思い立った写真集出版。しかし、この後、高橋社長の情熱は衰えるどころか激しく燃え盛っていく。なんと自分でインクの調合までやるようになるのだ。

高橋 64歳位から、それまでの写真集の作り方に物足りなさを感じ始めましたんです。それと同時に写真集の面白さが解り始め、あと5年、70歳まで期限付きで続けようと更なる決意を致しました。65歳になってから、いろんなことにチャレンジしていきました。毎週土曜日はいろんな印刷所にお邪魔して、紙のことや、印刷機の仕組みを勉強させて戴きました。印刷所巡りをして、インクの調合も学んだのもこの頃で紙を食べたり、インクを舐めたこともありますよ。

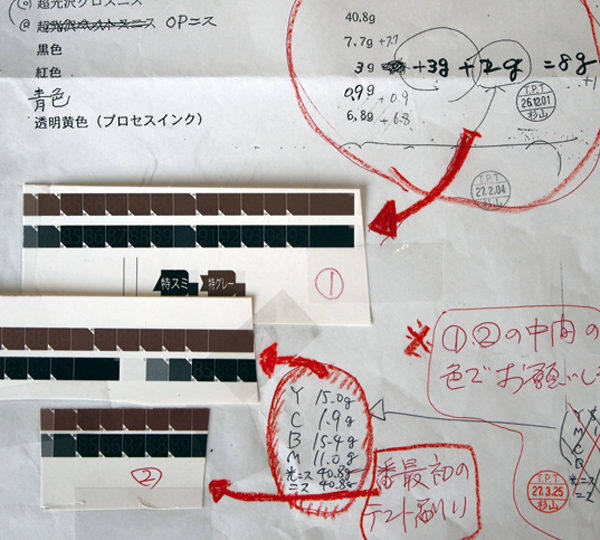

冬青社のモノクロ写真集は私がインクの配分量を決めます。グレー色は写真集によっては6種類くらいのインクをブレンドします。黒色はだいたい2色。作家の方と打ち合せをし、どういうイメージで表現したいのかを徹底的にディスカッションします。それからインクのブレンドを考え、色を作り出します。

当社の写真集は、1冊ごとに、黒とグレーの色が異なります。たとえば写真家の萩原義弘さんの場合、雪の中の廃鉱を撮った『SNOWY』と、その続編『SNOWY ll』を作らせていただきました。

萩原芳弘さんの写真集「SNOWY ll」(冬青社刊)のインクブレンドの配合は

萩原芳弘さんの写真集「SNOWY ll」(冬青社刊)のインクブレンドの配合は墨色(メガミインク「スーパーブラック」赤スミ系40g、東京インク「888」青スミ系60g)

グレー(東洋インク「超光皮膜GWニスメジューム」44.25g・OPニス44.25g、黒色10.5g、藍色1.1g、黄色0.4g)

2冊ともモノクロですがグレー色には5色、墨には2色のインク(インクメーカー3社)をブレンドしています。また、『SNOWY』は温黒調、『SNOWY ll』は冷黒調と、同じシリーズでも1冊ごとに黒とグレー色調を変えています。

萩原さんは1冊目を納得していらして、ご本人のプリントは1冊目のほうに近かった。しかし、私はもう少し冬の厳しさ、雪のボリューム感、質感を出せたらと思ったのです。そこで冷黒調を提案したところ、とても気に入って戴いたんです。そういうことで弊社の写真集はデザイナーの方々は一切色校正をしません。できないと言った方が正しいと思います。色校正は私と作家の方で2人で行います。インクと用紙のマッチング、作家の方々のターゲットポイントは作家と私しか解らないからです。

こういった希望を叶えられるのも、凸版印刷の営業の猪野直貴さんとAD担当の杉山幸次さんという素晴らしい2人がいるからです。無論、それ以外にも多くの方々にお世話になっています。

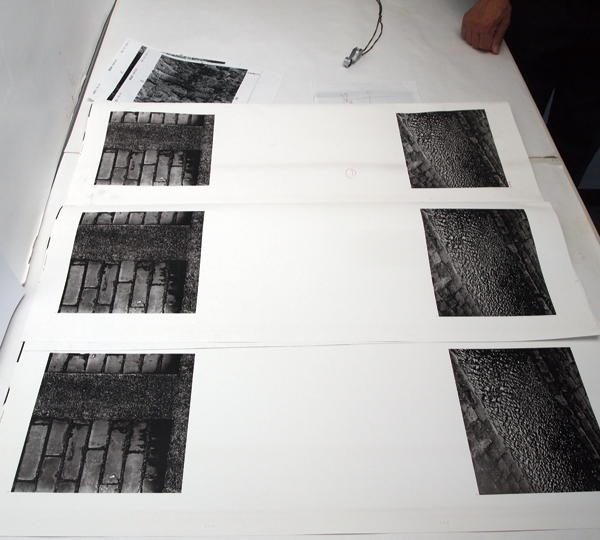

校正の回数は少なければ少ない程良く、美しい印刷物になる。校正を取るたびに印刷版がダメージを受ける。そこで、校正はそれぞれに違う写真を4点テスト刷りし、紙とインクの相性、作家と高橋社長のターゲットポイントを確認した上で、1回のみ校正する。

校正の回数は少なければ少ない程良く、美しい印刷物になる。校正を取るたびに印刷版がダメージを受ける。そこで、校正はそれぞれに違う写真を4点テスト刷りし、紙とインクの相性、作家と高橋社長のターゲットポイントを確認した上で、1回のみ校正する。

───65歳という節目の年は、写真集の出し方自体も変えた年でもあった。

高橋 60歳から65歳までは自分の作りたいものだけ作っていましたが、65歳からは、自分の作りたいもの3分の1、共同出資で3分の1、自費出版3分の1という割合で出して行くことを明確にしました。ちなみに今は年間で8〜10冊くらい出しています。これが、私自身がコントロールできる範囲です。

65歳を機に、アマチュアの方の自費出版も始めました。当初は気乗りしなかったのですが、あるアマチュア写真家の方から言われた言葉が転機になりました。

「アマチュアは一生のうち、せいぜい1冊か2冊しか作れません。私たちは自身のお金で、人生もかけて写真を撮り、作品を作っています。自費出版ならどこに持って行っても出せます。でも私は冬青社のクオリティが欲しいのです。私は冬青社で作っていただければ、その写真集を50冊墓場まで持って行きたいです」

その言葉に納得させられました。

───「もしも僕が給料をもらっていたら1年も持ちませんよ」と笑う高橋社長は現在、冬青社から給料をもらわず、年金で生活している。

在庫は埼玉の倉庫にあるが、写真集は1冊も断裁したことがないという。この明るさと思い切りの良さが高橋社長の魅力だ。そして、それらすべてを支えるのは他でもない、日本の写真家をバックアップしたいという使命感だ。

写真家はまず人柄を見る

高橋 70歳になったら写真のことが、更に解り始め、ますます写真が面白くなりました。その頃になりますと写真集の出版社としての「冬青社」とコマーシャルギャラリーとしての「冬青」の社会的責任の重さ、大きさ、写真家の方々からの期待度の大きさに気が付き、恩返しの積もりで75歳まで続けることを宣言してしまいました。オーストラリア一周は75歳からでも、出来るかなと思いつつ…。

写真というのは、シャッターを押せば写ってしまうんです。これをアートだと言われてしまうと誰も抵抗できない。フィルムの時代は人間の目に写らないものは写らなかった。でもデジタルカメラの発達で、人間の目に写らないものでも写ってしまう。デジタルの時代になってから、アマとプロの垣根はますます縮まりました。

私はそもそもアマとプロと分けること自体が嫌いです。写真表現でアマもプロも垣根は無いと思います。

大切なのは人柄です。この人の本を出したいという想いを大切にしています。電話での会話でだいたい80%、ドアを開けて部屋に入ってきた瞬間15%。あと5%は直接話して決めます。電話で話したときに会いたくないと感じて、気が進まないまま、会っても良いことはなかったですね。そういう時はお互い会わない方が良かったと思います。

私はメールで作品を送って来られても、絶対判断しません。先ず見ることもないですね。パソコンの画面上ではわからない。私は写真集も写真展も、判断基準はまず、人格です。次がIQですかね。それからテーマ性です。そして、自分で作品を作っていること。それから作品に対して言語化ができること。この5つの要素が私の重要なチェックポイントです。

私は作家自らが作品を言語化することが、とても大切なことだと思っています。それ故、余程のことがない限り、冬青社の写真集には写真評論家の方々や関係者の方々の寄稿は避けて自分の言葉で説明してもらいます。なぜなら作家が海外に行ったときに、その評論家の方が一緒に行って解説してくれるわけではありません。自分で説明しないといけないわけですから。

写真集は海外での販売も重要で、現在、アメリカ、オランダ、ドイツ、香港、台湾で販売をしています。

───また、冬青社は2005年からコマーシャルギャラリーをオープンさせた。日本にはニコンやコニカなど、メーカー系のギャラリーと、お金を出して借りるレンタルギャラリー、または写真家の自主運営ギャラリー、そしてコマーシャルギャラリーがある。しかし海外はコマーシャルギャラリーがメイン。現在、日本では純然たるコマーシャルギャラリーが少なく、展示自体はとてもハードルが高くなってしまっている。高橋社長がコマーシャルギャラリーをやりたかった理由もここにある。少し変わっているのは、靴を脱いであがるギャラリーだということ。

高橋 レンタルだと家賃が払えなくて倒産することがあるから、自分で持ったほうがいいとアドバイスされて、それで、このギャラリーを建てました。ただ、当初は出版の仕事が忙しくてなかなかオープンできなくて、2005年からようやくスタートしました。しかし最初、靴を脱いで上がるギャラリーには大批判を受けました。でも僕には目算があった。写真と向き合う形を作りたいと思って、こういう方法を取っています。ギャラリーでお客さんがパッと見て、すぐ帰られたら、作家の方に申し訳ない。でも、靴を脱いでお茶を出されたら、お客さんも作品をきちんと見ようという気持ちになる。この考えは功を奏したと思います。

ギャラリー冬青。年12回のプログラムが2年先まで決まっている。

ギャラリー冬青。年12回のプログラムが2年先まで決まっている。

───写真家には、作家活動だけで生活したいという切なる願いがある。だが、日本には写真のコレクターが少ない。ギャラリー冬青で展示をカバーできるのは年間12人の作家。

「コレクターは作家とギャラリーを育てる」。「作家はギャラリーとコレクターを育てる」。「コマーシャルギャラリーは作家とコレクターを育てる」。コレクターと作家とコマーシャルギャラリーはこの三角関係だと高橋社長は考える。

高橋 海外の作家は、徹底的に今の傾向やテーマ性、サイズ、価格などを勉強しています。でも日本の作家は、それを商業主義と思ってしまっていて、作家性をダメにするという発想に直結しすぎていると思います。海外には作家になるためのプロセスを教えるプログラムが学校の授業にも組み込まれていますが、日本の学校にはそれがないんですね。

たとえば、現存しているピカソの作品は、約3000点あると言われています。しかし3000点も流通し、値崩れしていない。私は、ひょっとしたらピカソは世界最大の画商ではないかと思っています。こんな作家は他にいません。

写真だけで食べていける作家が日本に何人いるでしょうか。戦後、日本の写真の大きな流れの一つとして、「VIVOの時代」、「PROVOKEの時代」の繋がりがあります。この時代の作家は世界的にもマーケット的にも評価されています。

現在70歳くらいの作家がようやく世界で陽の目を見はじめています。日本では50代の作家はまだまだ若手で、そのあとは、2000年以降、HIROMIX、長島有里枝、蜷川実花、川内倫子さんなどの作家が世界に出ています。

特に1980年代から95年くらいまでの作家が埋没しているんですね。私が肝に命じているのは、現在50歳前後の写真家の方々です。彼らはどこの出版社もフォローしておらず、見落とされている世代です。この方々は冬青社の企画で応援していきたいと考えています。

また若い写真家も応援していきたい。赤々舎さんでも若い写真家の写真集を積極的にお出しになられています。赤々舎さんのラインとは異なる作風で、しっかりと被写体に向き合っている若い写真家がいれば、冬青社でフォローして行きたい。

ギャラリー冬青では、冬青社の出版物も閲覧購入できる。

ギャラリー冬青では、冬青社の出版物も閲覧購入できる。

私はあと3年で75歳です。今度こそリタイアして、オーストラリアに行くぞと決めているんです。あと残り3年間。73、74歳になった時、その時、何人の作家の方々を、世界的にデビューをさせられているか、そのデビューのお手伝いができていればいいなと思っています。

ただ60歳からあと5年、あと5年と続けてきましたので、私が80歳、90歳までやるんじゃないかと期待している作家の方々が多いですけどね(笑)。