2019年09月26日

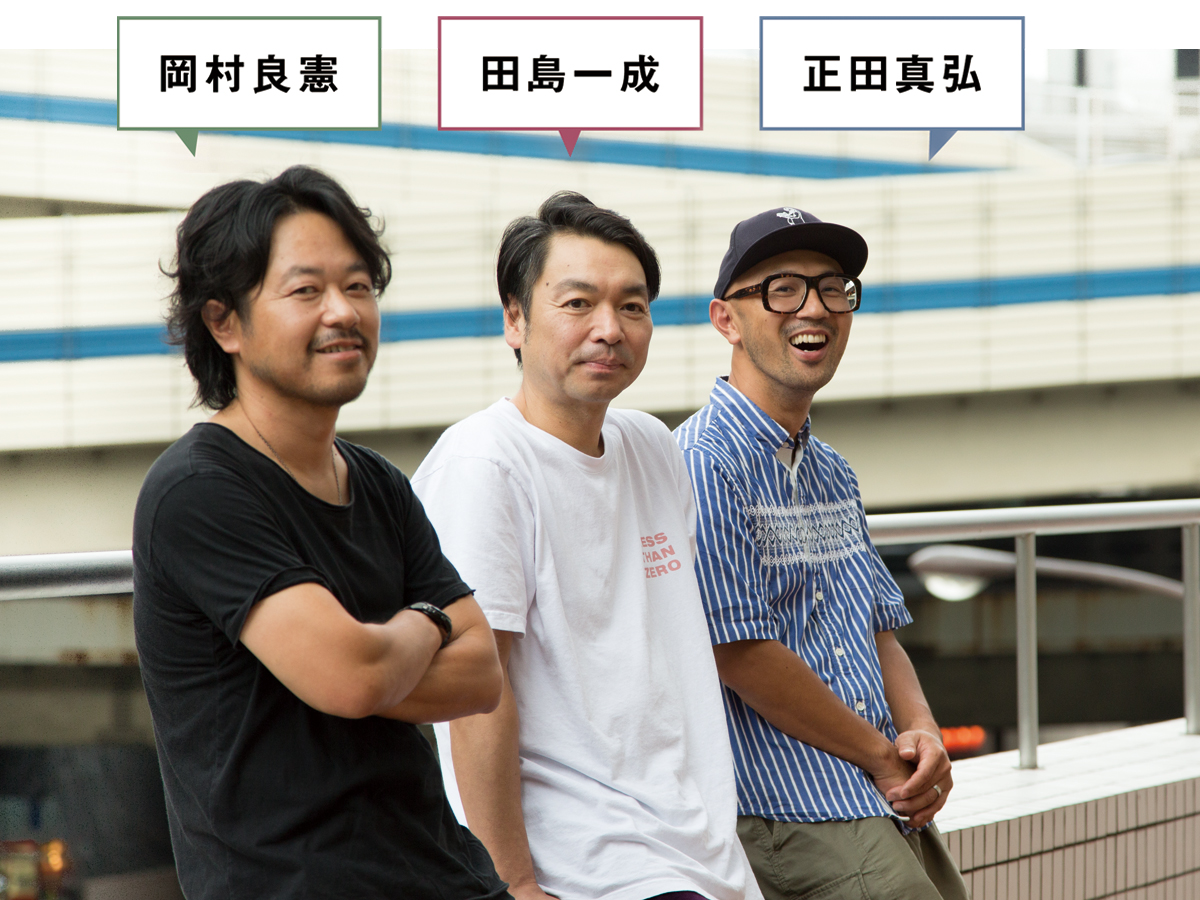

ムービーは今やフォトグラファーの仕事として欠かせないものになっている。人によってはスチルよりもムービーの仕事の方が増えているという人も多い。プロフォトグラファーになった当初から時にスチルとムービーの両方を仕事にしていた田島一成さんと正田真弘さん、助手時代にはフォトグラファーのムービーを補佐した経験もあるムービーキャメラマンの岡村良憲さんにムービーの魅力と奥深さについて語ってもらった。

彼らはなぜムービー撮影に魅せられたのか

とあるCM制作会社の一室。2人のフォトグラファーと1人のムービーキャメラマンに集まってもらった。テーマは「フォトグラファーがムービーを撮る理由」。田島一成さんと正田真弘さんにはフォトグラファーの視点、フォトグラファーの助手として現場に入ったこともある岡村良憲さんにはムービーキャメラマンの視点で語ってもらった。

──正田さんがムービーを撮ろうと思ったきっかけを教えてください。

正田 アシスタントについていた石田東さんがムービーをやっていた影響が大きいですね。アシスタントとして現場に通ううちに、機会があれば自分も撮ってみたいと思っていましたね。初めてのムービーは、牧鉄馬監督の作品です。

田島 石田東さんがサノ☆ユタカ監督と一緒にやってた頃かな。

正田 そうですね。ちょうどキユーピーのCMで「speed」シリーズを撮っている時です。

岡村 正田さんは基本グラフィックがメインじゃないですか。ずっと前からムービーを回したいという気持ちがあったんですか。

正田 僕は中学生の頃からCMが好きだったんですよ。そもそものきっかけも田島さんの写真やムービーに憧れてメールを送ったことでしたから。

田島 ニューヨークに住んでいる頃、知らない男の子から突然メールが届いたのね。「フォトグラファーになりたいから、アシスタントにしてください」という内容。でも自分は今ニューヨークにいるし、とりあえず「日本に帰ったときはスタジオフォボスをよく使っているから、そこに入ったらどうか」と返信した。後で聞いたら、正田はスタッフに「田島さんの紹介できました」と言って入れてもらっていたんだよね。当時はなかなか入れないほど人気のスタジオだったけど。

監督と作品の意図を深く共有できるといいですよね。

田島一成(たじま・かずなり) 1968年生まれ 五味彬アシスタントを経て、パリ、ニューヨークで活動。1997 American Photographie Annual(アメリカ写真年鑑)。2002年から東京を拠点にする。 www.tajimakazunali.com

岡村 田島さんの名前を使って入ったってこと?

正田 はい。入れてもらいました。実は田島さんに会ったこともないのに(笑)。

田島 当時、フォボスにいたTAKAKI_KUMADAが僕のアシスタントに、正田は石田東さんのアシスタントになったんだよね。俺は名前を使われただけ。

正田 田島さんのおかげです。濃密な2年間でした。

──写真しか撮ったことのないフォトグラファーに「ムービーを撮ってみませんか」という依頼は来るものなのですか。

正田 突然依頼が来ましたね(笑)。ただ最初はカメラを上下に移動したいとか、なかなか言いづらいことがありました。照明技師などの座組はすべて監督におまかせ。それでも何とかやっていたのですが、3回目の時に「正田君の撮影はVE(ビデオエンジニア)はいないの?」と聞かれて、「VEって何ですか?」と。そのくらい何も知らなかったです。

田島 最初からビデオを使っていた?

正田 はい。ビデオでした。それが2011年頃。児玉裕一さんとレキシの「きらきら武士」のMVを撮ったのが6回目。「今日6回目のムービーです」と言ったら、CDの箭内道彦さんに「数えられるってかわいいね」て言われました(笑)。

──今、ムービーとグラフィックの比率はどのくらいですか。

正田 一時は6:4くらいでムービーが多かったのですが、今は7割がグラフィックですね。グラフィックの仕事がまた増えてきました。

ムービーの現場は宝の山。新しい発見への探求心を持つことが大切。

正田真弘(しょうだ・まさひろ) 1977年生まれ。石田東氏のアシスタントを経て、渡米。2009年帰国。グラフィック広告、テレビコマーシャル、雑誌連載等、幅広いジャンルの作品を数多く手がける。 wtny.jp/shoda

ムービーの依頼は、グラフィックの仕事が認められた証?

田島 グラフィックのフォトグラファーが映像を撮るタイミングは、雑誌や広告である程度名前が出た頃。グラフィックと同じイメージで映像を撮ってほしい、という依頼ですよね。見ているとそんなパターンが多いように思います。

正田 僕はそうでしたね。田島さんの時もそうでしたか。

田島 自分の場合も雑誌である程度名前が出てからかな。初めてのCM撮影は、26歳の頃に資生堂のCM。アートディレクターの平林奈緒美さんとグラフィック広告を撮っていて、CMプロデューサーの金井正人さんがじゃあCMも頼んでみようか!と。それまで 8ミリカメラしか撮ったことなかったのに、突然大型の35ミリカメラとデカイ照明を使い、スタジオでの撮影で(笑)。初めてだったので打合せの時に「どうすればいいですか」と聞きました。「田島さんがやりたいことを助手や照明部に伝えればやってくれますよ」と言われてホッとしましたね。

岡村 1990年代頃はグラフィックからムービーも回す方が多い時期でしたね。

田島 そんなことはないよ。1980年代も十文字美信さんとか小暮徹さんとかグラフィックとムービーを両方手掛けるフォトグラファーは何人かいました。

──岡村さんがムービーキャメラマンを目指したきっかけを教えてください。

岡村 僕はキャメラマンを目指すこと自体が遅かったんです。黒澤フィルムスタジオに入る前は、アルバイトしながら絵を描いたり旅をしてました。ヒッピーになりたかったんです(笑)。

田島 え!?

岡村 インドのゴアに流れ着いたとき、ある写真家と知り合って2ヵ月ほど二人で旅をしたんです。旅の途中で彼が写真を撮る姿を見て「(写真を)やりたいな」と思ったのがきっかけです。「自分にもできる」と勝手に思い込んで。その後、間違えて黒澤フィルムスタジオに入社して、今ここにいます(笑)。

田島 なぜ間違えたの?

岡村 仕事を探そうと求人広告を見ていたら、小さく「黒澤フィルムスタジオ」って書いてあったのを見つけて。近所にあるようなDPE店と勘違いしていたんですよ。

正田 “黒澤明”と知らずに?

岡村 はい。小さな写真店と思って面接に行ったら大きな建物で。しかも“七人の侍”のポスターが入り口に貼ってあって、そこで気づきました。「映画の黒澤だ。明だ!それは流石に知ってる!」って(笑)。面接で「間違えて来ました」と答えたら、なぜか採用されて、次の日からスタジオに出勤しました。初めての就職です。4年弱くらい特機部でキーグリップを任されるようになった後、撮影部に転身して28歳から撮影助手をはじめました。

撮影部の先輩はみんな僕より歳が下だし、元キーグリップなのでやり辛かったと思います。それにカメラの知識があまりなかったので相当勉強しました。田島さんの所でも二年間くらい助手としてお世話になって。色々な経験をしながらムービーキャメラマンを目指しました。

田島 でも特機に詳しいムービーキャメラマンは希少だよ。

岡村 そうですね。だから動きのあるムービーだったり、今までの経験が活かせる依頼が多いのだと思います。

田島 中島哲也さん(映画監督)と組んだ現場はやっぱり大変?

岡村 厳しいですね。追い込まれます。でも鍛えられました。意に反して「ここは長玉で撮れ」と言われて、やってみたらすごい画になっている。自分では想像できないような指摘をしてくれるので、幅が広がりました。

田島 そういう絵に対して強いこだわりがある人と一緒に組めるのは良いことだよね。

岡村 田島さんがムービーを撮るきっかけを聞きたいですね。

田島 CMの仕事としては資生堂が最初。でも、ムービーの始まりは小学5年生の頃の映像の授業です。映像を作る授業があったんです。グループに分かれて脚本を書いて、絵コンテ描いて、8ミリフィルムで撮影。その後、自分たちでハサミとセロテープで編集する。ちょうど8ミリフィルムがビデオに変わり始める時時代でした。その後、大学生の頃にビデオアートが流行り出して、自分でも小学校の同級生から8ミリカメラを借りて個人的な作品を作ってました 。仕事を始めた頃はファッションや音楽系が多くて、自分にも撮らせてほしいとお願いして8ミリカメラで撮影したのがコーネリアスやオリジナルラブ等のMVでした。

色々な経験は映像に活かされ、それを求められる。

岡村良憲(おかむら・りょうけん) 1975年横浜生まれ。1999年黒澤フィルムスタジオ入社。2003年フリー撮影部。 2012年独立。2016年スタージョン設立。 sturgeon.ws機材の進化は、専門家におまかせしている?

──撮影機材も進化していますが、新しい機材の情報は、皆さんどのように入手しているのですか。

正田 積極的に調べることはしないですね。何か理由があって新しい機材を取り入れることはあります。例えば今回は解像度が欲しい仕事だから6Kで撮りたい。なのでボディはRED EPIC DRAGONにしましょうとか。

田島 僕はムービーの助手になんでも相談しますね。

正田 DIT(デジタル・イメージング・テクニシャン=撮影から編集までのワークフローを担当するスタッフ)の瀧祐介さんが開設しているFacebookで情報を入手する時もあります。

岡村 DITから聞くのが一番早いですよね。新しい機材の知識があるし、いろいろな情報や意見を早く得られます。

正田 どのレンズがいいのかもDITに聞くことが多いですね。

田島 岡村くんは今でも自分で機材屋へ通っているのかな。

岡村 今は助手時代ほど行きません。皆さんと一緒です。様々な所から情報を得て、試したり取り入れたりですね。

良い作品に仕上げるために、チームでの協議と試行錯誤は不可欠

──皆さんはほかの人の映像を見て研究などされるのでしょうか。

正田 気になった映像をDITや助手に見せて、撮影方法を聞くことはよくあります。例えば、岡村さんと柳沢くん(映像ディレクター柳沢翔)が撮った「GRAVITY CAT」。編集点がわからなくて聞いてみました。いろいろな人に聞いてスパイ活動しています。

岡村 「GRAVITY CAT」はワンカットのPOV(主観撮影)に見せてますが、幾つにもカットを割っていて、それを手持ちで撮影しています。技術的にもとても難しい作品でしたね。柳沢翔監督から「今回はワンカットでPOVに動物撮影、そして部屋を回転させたい」と(笑)。監督から「岡村さん、これどうやって撮りましょうか」と相談されました。たぶん、今までの中で一番打ち合わせが長かった作品。複雑すぎてアイデアを説明しても伝わらない部分もあり、撮影現場で実際にカメラを通して見てもらったりしました。

岡村良憲 ソニー・インタラクティブエンタテインメント GRAVITY DAZE2 「GRAVITY CAT 重力的眩暈子猫」 Dir:柳沢 翔

ソニー・インタラクティブエンタテインメント GRAVITY DAZE2 「GRAVITY CAT 重力的眩暈子猫」 Dir:柳沢 翔

映画『来る』 Dir:中島哲也

映画『来る』 Dir:中島哲也

(C) 2018「来る」製作委員会 BD豪華版&DVD通常版 発売・販売元:東宝

「blind」 DIr: ショウダ ユキヒロ

「blind」 DIr: ショウダ ユキヒロ

田島 そういうの面白いよね。辻川幸一郎監督と作ったオルビスの作品もそれに近い感じだった。

正田 裸の女性がクルクル回る田島さんのCMですね。どうやって撮影したのか気になっていました。

田島 初めは辻川監督がロボットアームを使った複雑な動きを考えていたのですが、仕掛けとしては意外とシンプルなのかなと。1軸のモーションの仕掛けでカメラを前後、上下、ティルトさせて、モデルが乗る回転台と同期をとるようプログラミングしました。監督と作品の意図を深く共有できると良いですよね。

正田 監督から相談されることは、作品が良くなるきっかけにもなりますよね。

田島一成 オルビス ディフェンセラ Dir:辻川幸一郎

オルビス ディフェンセラ Dir:辻川幸一郎

資生堂 アネッサ Dir:辻川幸一郎

資生堂 アネッサ Dir:辻川幸一郎

Amazon Fashion Week TOKYO 2019 S/S Key Visual Video Dir:中村剛

Amazon Fashion Week TOKYO 2019 S/S Key Visual Video Dir:中村剛

田島 我々フォトグラファーに依頼が来るときは、代理店とクライアントで話がまとまり、そのあとクリエイティブと監督が相談してストーリーができあがった後。できれば監督と打ち合わせをする時に呼んでもらえると、もっといろいろなことを提案できたのにと思う仕事は結構ありますね。代理店とクライアントで完成図が決まっていて、変えられないことも頻繁にあります。

岡村 僕はなるべく壊そうとしてしまう。後から提案するしかないのだけど。コンテにないものを撮ってしまうこともありますよ。

正田 香盤を無視しているってこと?

岡村 いえ。香盤を無視することはありません。長尺のWebムービーのカットダウンでCMを作るなどの仕事が多いからかな。Webは余白が多いんですよ。

正田 そういう仕事を経験するとムービーキャメラマンとして成長できそうですね。

──岡村さんの場合、「とりあえずお願いすれば何とかしてくれくれるかも」と期待されての依頼が多いのでは。

岡村 むしろそのような依頼はやりやすいです。

田島 そういう依頼は映画を経験する前からあったのかな。

岡村 おそらく映画の前からあったように思います。自分の作品が世に認知されたのは、ショウダユキヒロ監督の「blind」という自主製作のショートムービーでしたから、そういう長尺もののキャメラマンだと認知されたのだと思います。EOS-1Dで東京の町をゲリラ撮影しました。

正田 地下鉄の撮影もゲリラですか?

岡村 電車の中でガスマスクかぶってゲリラで撮影したり、渋谷駅の岡本太郎の絵の前で撮ったり、スタジオで白ホリがあったり、色々な方の協力があっての作品です。独立する前、助手の時代の撮影ですね。

正田真弘 日清食品 日清のどん兵衛 Dir:川西純

日清食品 日清のどん兵衛 Dir:川西純

Netflix Dir:鈴木わかな

Netflix Dir:鈴木わかな

新日邦 コンコルド Dir:山内ケンジ

新日邦 コンコルド Dir:山内ケンジ

様々な映像から学び、追求する姿勢は三者三様

──映画やCMなど、他人の映像を仕事目線で見てしまうことはありますか。

田島 あります。映画は特に撮影方法が気になりますね。

岡村 やっぱり撮り方に意識が向いてしまいます。撮り方はもちろん、このトーンすごいな、何をしているんだろうと、つい考えてしまいます。

田島 僕はトーンよりも、ライティングの方が気になるかな。

正田 僕はもっとグレーディングを探求したいです。

岡村 正田さんはグレーディングが得意だと思っていました。

正田 未だに日本人の肌など難しいです。最後はライティングにつながるのかもしれませんが、どこまでやるべきなのか、未だに探っています。常に新大陸を探しているような気分。

岡村 アネッサは田島さんの作品ですよね。日焼け止めのCMであの肌の表現は新鮮でした。

田島 資生堂のCMですね。昔のサンオイルのCMは肌の色を濃くしていたけれど、今は美白でしょ。 それなのに逆光で撮らせてくれた。

岡村 撮り手の意思を強く感じた作品でした。さすが田島さんだなって。

田島 海のキラキラを目立たせたいと言われて。目立たせるには手前を落とすしか ないな、と。資生堂のCDの高橋さんがとても理解があって「やってみましょう」と判断してくれたおかげです。いい絵が撮れる時は、クライアントや代理店にチャレンジすることを理解してくれる人がいる。そこに信頼関係がある仕事は良いですよね。

──このメンバーに聞いておきたいことはありますか。

田島 グレーディングの話が出たけど、本番の現場でトーンを作る派なのかな。

正田 作らない派です。

岡村 僕もほぼ作らないです。

正田 これ、聞きたかったのですが、REC.709は必須ですかね。

岡村 そうですね。現場ではREC.709だったり、1つのカラープロファイルを基準に撮影してます。そうしないと、現場が混乱するなと。

田島 撮る際にどのような基準で撮れているかを理解しておかないと後が崩れるからね。

岡村 露出も分からなくなるし。

田島 稀にカラコレのトーンを現場で見たい監督もいますが、そういう場合は口頭で説明して納得してもらう事が多いかな。

八方美人=プロフェッショナル

正田 技術ではなく、人との接し方など、ムービーから学んだことをグラフィックに応用することはありますか。例えば、ディレクターを見ていて、タレントとの接し方などはすごく参考になっています。

岡村 ムービーの場合、田島さんは演出をつけますか。演出家におまかせですか。

田島 グラフィックの場合、自分が監督のような存在で、ムービーになると自分は監督ではなくなる。演出は監督によるよね。言ってほしいという監督もいるし、そうでない監督も。提案するときは、こっそり監督に言います。

正田 言いやすい監督もいますよね。

田島 それは提案してほしいタイプの監督じゃないかな。監督によって自分のキャラを変えたりしますね。しゃべり方やテンションも。出しゃばり過ぎないよう にするとか。

岡村 すごく八方美人だなって思うときがありますよ。

田島 それはいい作品を撮るために監督に合わせているだけ。八方美人ではなくプロフェッショナルですよ。

アシスタントにムービーの現場をどう経験させているのか

──育成について、聞かせてください。グラフィックのアシスタントに、ムービーをどう学ばせているのでしょうか。

正田 任意です。アシスタントが行きたいと言えば現場に連れて行きます。現場は、演出や照明を見ることのできる宝の山。現場を見に行かないのはもったいないですね。

田島 うちはムービーの現場も連れて行って手伝える事は何でもやるように言っています。現場を手伝うことで周りの人とコミュニケーションがとれるし、一生懸命に手伝っている子はすぐに仕事が来たりしますね。プロデューサーもちゃんと見ていますから。

岡村 現場で一緒に仕事をするからこそ、自然とコミュニケーションがとれるようになりますよね。

正田 田島さんのアシスタントは歴代活躍してますよね。田島さんは、以前から育成がとてもうまい。自分たちの立場としても育成は大事です。

いつかは映画? それとも興味ない?

正田 田島さんは映画をやってみたいと思いませんか。

田島 映画を撮ってみたいとは思わないな。子どもの頃から長いストーリーが苦手で、気分を表すような詩が得意でした。写真や短い尺のCMのほうが詩に近いですよね。もし映画を撮るとしたら、シュールで意味のない、気分だけを伝える映画だったらやりたいですね。

岡村 僕はまた映画をやりたいですね。

田島 映画の醍醐味ってなんですか。

岡村 僕には映画って、ムービーの最高峰という感覚があるんです。広告とはまた違う頭で、各部スタッフが撮影に集中して、皆で作品を創り上げるところ。それが何日、何ヵ月と続いていると、ランナーズハイみたいに(笑)。

田島 作品自体がとても良いプロジェクトだったのでしょう。どういう基準でキャメラマンを選ぶんだろう。

岡村 おそらく、今回の映画の中島監督からは、以前に27時間テレビの番宣というかコマーシャルでご一緒したのがきっかけでオファーしてくれたんだと思います。

田島 CMがオーディションだったんだね。

正田 物語のある会話劇がすごく好きなので、映画もいつかはやってみたい。ストーリー性のある作品を撮ってみたいと思いますね。

プロデューサーから見たフォトグラファーの映像の魅力

今回の座談会は広告・映像のプロデューサーの可能性を広げ、実現するために集まったプロデューサーユニット、Beyondに協力いただいた。そこでBeyondの4名のプロデューサーに「フォトグラファーの映像の魅力とはなにか」を聞いた。

「フォトグラファーは一枚絵が強い印象があります。作品集などを見て、その作風にあう映像を撮りたい場合は、依頼することにしています」(泉家亮太氏 太陽企画)

「フォトグラファーにムービーを依頼するケースは、一時期よりはすこし落ち着いたと思います。監督の意向によるところが大きいですが、一枚絵の力が強い方がいい企画の場合はお願いすることが多いですね」(城殿裕樹氏 KEY pro)

「どういう仕上がりにしたいかでお願いする人を毎度フラットに考えます。1枚の絵を印象的にしたいときにフォトグラファーにお願いすることが多いかもですね 」(小澤祐治氏 ギークピクチュアズ)

「フォトグラファーは、絵の切り取り方に対する考え方や感性がムービーキャメラマンと違うので、それぞれのフレーミングを期待して頼むことが多いです。やはり静的な捉え方をするせいか、そのシチュエーションを客観的に掴むのが得意だと思います。あとインサートになるようなカットを撮るのが上手な人が多いです」(山田博之氏 AOI Pro.)

Beyondのサイトでは同じメンバーによる座談会の別バージョンの映像コンテンツを配信中。

https://unit-beyond.tokyo/

※この記事はコマーシャル・フォト2019年9月号から転載しています。