2021年04月08日

葉山の海が見える高台の古い家。庭には季節の移り変りとともにさまざまな花が咲き、そして散っていく。そこに住む祖母と孫娘の物語。上田義彦が十数年前から綴っていたというその物語を、自ら映像化した映画「椿の庭」。上田義彦監督に話を聞いた。

映画「椿の庭」より

©2020“A Garden of Camellias” film partners

映画「椿の庭」より

©2020“A Garden of Camellias” film partners

ある時、感じた喪失感から生まれた物語

──映画の物語は上田さんが14、5年前から温めていたものということですが、まずその話をお聞かせ下さい。

上田 その頃、僕は東京の大空襲で焼け残ったという築7、80年の古い家を借りて住んでいて、よく犬を連れて近所を散歩していました。ある日、散歩していていつもと違う気配を感じ、ふと見ると、そこにあったはずの家がなくなっていたのですね。

普段は木が鬱蒼として少し薄暗いような道だったんですが、家だけじゃなくそこにあった大きな木も切られていて、妙に明るく見えたから気がついたのだと思うのですが、ゴロゴロとした土で覆われた、ただの空き地になっていました。

その光景に不思議な喪失感を覚えました。家に帰る道中、次第にポッカリとした空虚感のようなもので体中が占領されていきました。家に戻って、その不思議な気分を書き留めたんです。

きっと、自分の当時住んでいた家と二重写しになっていたんですね。当時の僕の家の庭にもオトメツバキという椿が4月くらいになると、一斉に花びらを落として、地面がピンク一色になる、ちょうどその時期でした。

ただ最初は映画にすることなど考えていなくて、ただ物語を書いてみようと思いました。小さな物語ですけど。まだ自分の長女も幼くて、儚いものが周りにたくさんあリました。目を離した瞬間にスッと消えてしまうような。そんなことについてずっと考えていたものですから。それで「祖母と孫娘」の物語を書き始めました。

──その物語が映画につながっていったのですね?

上田 書き留めた物語も結構な枚数になり、読み返した時、やはり自分がこの物語を形にするなら、映像だろうと。ストーリーを持った映像、それは映画ということですが、映画にしたらどうなんだろうと思い始めました。

それがいつのタイミングだったのかは、はっきりと思い出せませんが、十年以上前のことです。その後、何度か映画にしようという企画が立ち上がったりもしたのですが、なかなか進まず、実際に動き出したのは4年ほど前の話です。

──クランクインは?

上田 2018年の4月ですね。

──キャスティングも上田さんが?

上田 そうです。主役の2人についてお話しすると、沈 恩敬(シム・ウンギョン)さんはこの映画のプロデューサーでもあるユマニテの畠中さんから紹介されて、それがクランクインの1年ほど前だったと思います。彼女の存在は、深い森の中に棲む、しなやかな美しい野生動物を思わせました。まだ片言の日本語がたどたどしくて、でも閃いたと言うのか、流暢に聞こえてくる言葉よりも、想いが伝わるんじゃないかと。

──映画では、祖母(絹子:富司純子)と孫娘(渚:沈 恩敬)が、新聞の日本語を一緒に読むシーンや、与謝野晶子の詩の朗読などがありますが。

上田 元々、孫娘の役は12〜3歳ぐらいの少女を考えていたんです。その年頃は生き物として、ことの善し悪しの分別ではなく本能的に動くというのか、動物のように気配を感じる能力があるのではないか、その姿を追うことで、「儚さ」なようなものを伝えられると考えていたのですが、そのうえなによりも、話す言葉がたどたどしいことが、もっと見る人に沁み込むのではないかと思い、彼女の起用を真剣に考え始めたんです。そのために多少の物語の設定を変えたり、台詞を変えていきました。

富司純子さんは、映画を撮る2年ほど前だと思いますが、ある場所でお見かけしたんです。その時は和服を着ておられて、映画の中の富司さんは何度も拝見していましたが、実際にお見かけしたのはその時が初めてで、華やかさと共に儚さを持たれている人だと感じ、その姿が鮮明に僕の中にずっと強く残っていました。

その後、ある方を介してお会いする機会を得ました。その日、僕はいきなり富司さんに脚本をお渡しし「是非お願いします、これは富司さんしかありません」と。

そこにある光は一期一会

──撮影は葉山にある上田さんのアトリエ。ライトを使わず全て自然光で撮られたということですが。

上田 最初から日本家屋に入ってくる自然の光だけで撮ると決めていました。基本的にフィルムでの撮影ですが、夜のシーンはさすがにフィルムでは撮れないので、真昼に雨戸を全部閉めて、そこから漏れてる光を月の光に見立てる、そんな工夫はしました。あとは部屋の電灯の光などですね。

──なぜそこまで自然光にこだわったのですか。

上田 前から思っていることですが、日本家屋に入ってくる光の美しさは独特なものなんですね。障子越しの光であったり、ふすまがあったり、かすかな光が暗がりの中に入ってくるような光、その光は日本家屋独特なもので、日本の家の物語なので当然、こだわりたかった。季節によっても光は違いますし、部屋の位置関係で北側の部屋と南に面している部屋でも、また全く印象が違います。

──それを1年かけて撮影した。

上田 丸一年かけて、始まりは藤の花から、最後に桜を撮りました。4月の終わりから、翌年の4月の頭まで。広告を撮っている時もそうですが、光やシーンは一期一会で、その「儚さ」の瞬間を撮りたいと思っています。なかなか難しいことではあるのですが、「自分が欲する光」ではなく、「その瞬間にそこにあった光」を良しとするかどうかなんです。

たとえば大雨に遭ったら撮影を中止にするのかというと、そうではない。むしろ大雨を狙おうとしたってなかなか撮れないじゃないですか。

「これは晴れたシチュエーションで考えていたから、晴れないといけないんだ」という考え方をするのか、「千載一遇のチャンスだ」と一気に変えてしまうのか。僕は後者の方を選びたい。

──インサートされるシーンで紫陽花にいたカマキリや、窓についたヤモリなども、演出で用意したのではなく実際にいたわけですか?

上田 本当にいたんですね。雷もそうです。この映画のために、1年間ずっとあの家にいて、四季を、この庭で起こることを全て撮りたいと思っていました。だから演者が来ない時には、庭の佇まいだったり、雲だったり雨であったり、その季節にしかないものを、ずっと撮っていました。そこはフィルムを回すと…カマキリが動くのをずっと待ちながらフィルムを回し続けると大変なことになるので(笑)、僕の持っているデジタルカメラで撮っていました。

この2年はあまり広告の仕事ができなくて、「上田さん、最近、見ないね」という風になっていたと思いますね(笑)。

自分の中からしか出てこない想いを、積み重ねていく

──話は変わりますが、スチル撮影の時、上田さんは被写体に対してあまり細かい動きやポーズを指示せず、じっと待って「居合抜き」のように撮るというイメージがあるのですが、映画の場合はどうだったのでしょうか。演技の指導などもされたのですか?

上田 ひとつひとつ、演技をつけたわけではなく、そのシーン、シーンの前に「こう思って僕は書いた」ということだけをお伝えして、解釈の違いがないか、その確認のためにリハーサルを1回行ない、そこで僕が足りないなと思ったらお伝えして、後はお任せする、富司さんが解釈した絹子という人に既になっているわけですから。

セリフもそのままじゃなくてもかまいません、富司純子さんや沈 恩敬さんから出てくる言葉で、と。僕はそこから出てくるものを、そのまま生捕にするようなことがしたかったんです。

沈 恩敬さんも、彼女が思う「渚」になっていました。脚本を読んだ彼女達の身体からこぼれ落ちてくることをすくい取りたかった。

──上田さんの作った世界、用意した世界の中、それは舞台となった葉山の家ですが、そこに彼女たちが自然にいるといった感じでしょうか?

上田 そうですね。何年も前からこの映画を撮るために用意していたようなところはありました。場面を想い描き、必要なものだけを置いて、実際に使いながら、不必要なものは外してゆき、その佇まいを一人で眺めていました。絹子や渚の姿を想い浮かべながら。庭もそうです。植物や小さな生き物が嬉しく生きてゆけるような、生命力に満ちた庭を想い描きながら育てていました。

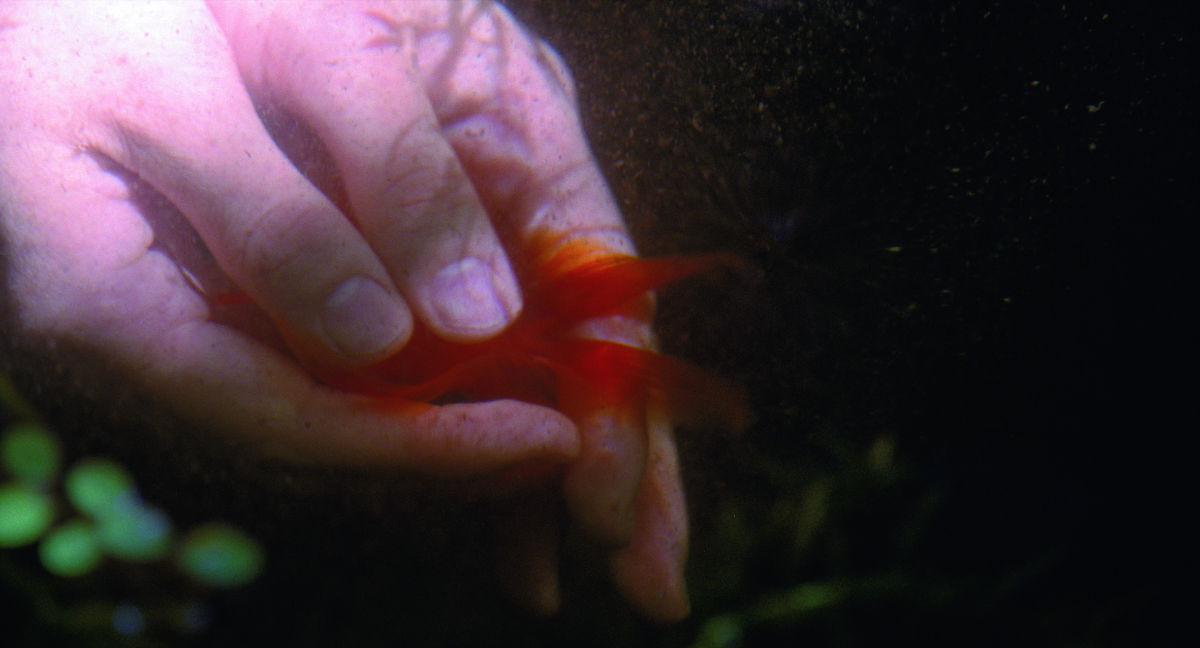

──試写会を観させていただいて、まず感じたのは「上田義彦の世界」がそのまま映像になっているということです。全てのシーンが、写真集や広告も含めて、これまで上田さんが撮影してきた写真と繋がっているように感じました。それは地面に落ちた椿の花びらだったり、雨に濡れた紫陽花であったり、赤い金魚は昔、パルコの広告で撮っていた、なんていうことも含めて。

上田 (笑)。自分が映画を撮る時、全て自分の中から出てくる映画を撮ろうと思っていました。

写真もそうなのですが、撮る時に重要なことは、やはり自分自身の中から出てくるものを撮るということです。要するに僕が選ぶものであったり、僕が気になってしまうものであったり、そこに自然にカメラを向けて撮る。それは結局、自分の中からしか現れてこないものです。他人の写真があり「自分もそんな写真が撮りたい」ということでは、そこに自分の写真が生まれる余地がない。

映画もそうだと思うんです。たとえば僕が感動した映画を、もしも僕がなぞってしまったら、それは当然のように後追いでしかなく、少なくとも僕自身には見る価値はない。不器用でもなんでもいいから、とにかく自分が撮りたいことへの想いと、自分がどうしても選んでしまうこと、選んでしまう人、選んでしまうシーン、それを積み重ねて、いい悪いは別にして、僕の中からしか出てこない映画を作るべきだと思っていました。

手探りで、こういうシーンを撮りたい、この想いを撮りたい、こう感じたい、それらの積み重ねがこの映画なのです。

編集も最初は専門の方にお願いをしていて、実はすごく丹念に編集をしていただいたんです。その編集でスタッフ内での試写も皆、納得していたのですが、僕自身がダメだった。

──それはどういうことでしょう?

上田 ダメだったというか、納得ができなかった。あまりにも滑らかで、よくできていた。「これは、僕が作った映画なのか」と。

それでたまたま、というか実は自分でもパソコンで夜な夜な編集していたものがありました。3時間半ぐらいあって、もうそれでは映画にならないですよね(笑)。でも、その自分で編集したものは、なんとなく納得していました。「自分の映画だ」と。それならば、大変でもこれをもう一度、自分でまとめ直してみようと。

ちょうど直後に長期ロケがあり、場所はイランだったのですが、毎晩、助手と一緒に3時間半の映像を許せるまで削っていきました。

帰国後、プロデューサーに相談して僕の作ったものを試写にかけてもらいました。当然、その時には色んな批判もあったり、「前の方がよかった」と言う人もいて、なかなか辛い状況だったのですが、僕には確信がありました。

「よい映画になる」という確信ではないです。「これだったら自分が映画を作った意味がある」という確信です。それで半ば強引に、僕が編集したもので行かせてほしいと。その後、何度か試写を重ねて、スタッフもある程度納得してくれたとは思うのですが。

葉山の家の庭での撮影風景。そこにある自然の光にこだわり、照明は使わず、フィルムを回した。

今、目の前にあるものの儚さと愛おしさ

──映画のキーワードとして「儚さ」という言葉が幾度か出てきましたが、「儚さ」とは、上田さんの写真でも根底にあるテーマではないでしょうか?

上田 「儚さ」というのは命の儚さにも繋がると思うのですが、僕にとって大きなことは「今、この瞬間、目の当たりにしていることは、次の瞬間にはもう無いのだ」ということです。

カメラはそれをフリーズさせる装置で、たとえば古い写真では、そこに写っている人はもうこの世にいないかもしれない。そういうことを結果として、写してしまう、そう考えると写真は「切ない」ものです。また僕自身がそう思いながら撮っているので、余計に「儚い」のかもしれません。

どんなに美しいものでも、生命溢れるものでも、むしろ美しさや生命感が溢れているからこそ、その背後に「儚さ」が見えてきます。

僕は生き生きとした生命力とか、強さみたいなものの背後にあるものを見ているのだと思います。

気持ちのどこかで、なにか柔らかいものを感じてくれたら

──それは上田さんの撮る映画も同じなのでしょうか?

上田 僕がカメラを回せばそれらの瞬間が連なってシーンになる。そしてそれが積み重る、それらはやはり瞬間の「儚さ」の集合体です。

──実際に映画を撮ってみて、写真と映画の違いは感じましたか?

上田 大いに違うなと思いましたね。怖いものでもあるし、だからこそすごく魅力的なものだと。

写真は1人で撮ります。作品の場合はまさしくそうです。広告は色々な人が関わりますが、やはりファインダーを覗いた一瞬の1枚の写真に対しては、かなり責任が持てるというか、自分で帰結できるような気がしますが、映画は、より多くの人の多くの時間を頂いたり、預かったりしてしまう。私的な場所に多くの人を引きずり込むようなところがあります。

それは撮影の時だけではなく、観る人にとっても、1本の映画を観ようとすれば、1時間半とか2時間の間、縛り付けてしまう。音もなく、時間を止めた1枚の写真を見せることとは違います。そこに恐ろしさと同時に、魅力があるのだと感じます。

──この「椿の庭」は昨年4月の公開予定でしたが、コロナの影響で丸1年公開が延びてしまいました。公開を前に今、どんなお気持ちですが?

上田 公開が1年間延期されてしまったことも含めて、なにか少し距離を置いて見ることができるようになった感じです。映画ができてすぐに公開していたら、ザワザワした気分のままに、なにかに強引に引きずられていく感じではなかったかと思います。今はゆっくりと、丁寧に時間を重ねながら進行しているように感じています。

編集が終わり2年が経ちますが、じゃあ、なにかこれ以上できたのかと考えると、全く思いつかない。こうしたら良かったとか、こういうものも撮っておけばよかったとか、そういうことは一切出てこない。映画を作ったのだから、たくさんの人と共有できたら、当然嬉しいのですが、そこまで欲張りになれない(笑)。そういう意味では、ちょっと客観的になっているような感じです。

それでも、誰かがこの映画を観終わった時、気持ちのどこかで、なにか柔らかいものを感じてくれたら、とても嬉しいのですが。

映画のフィルムから切り出されたカットで構成された写真集。映画は1年延期になってしまったが、写真集は昨年7月に、赤々舎より刊行された。

アートディレクション:葛西薫・矢入幸一

サイズ:148 mm × 223 mm、296 ページ

発行:赤々舎

椿の庭

4月9日よりシネスイッチ銀座 ほか 全国順次公開

公式サイト

http://www.bitters.co.jp/tsubaki/

監督・脚本・撮影

上田義彦

出演

富司純子 / 沈 恩敬(シム・ウンギョン)

田辺誠一 / 清水綋治

張 震(チャン・チェン) 特別出演

鈴木京香 ほか

音楽

中川俊郎

衣装

伊藤佐智子

製作

ギークピクチュアズ / yoshihiko ueda films

ユマニテ / 朝日新聞社

配給

ビターズ・エンド

制作プロダクション

ギークサイト

※この記事はコマーシャル・フォト2021年4月号から転載しています。