2013年03月29日

ライフをクビになった理由

写真制作は、言わば芸術でも手工業でもあり、実に中途半端で、また皮肉な商売と言えます。写真家は、賞賛され、バカらしいほどのお世辞を言われ、背中や頭をポンポンとたたかれます。ショーが行なわれ、晩餐会が開かれ、パーティーは夜中まで続きます。写真とその撮影者たちを祝う、うっとりするような祝賀パーティーです。我々は演壇に上がり、真ちゅうの板やガラスのかたまり、ささやかな金額の小切手、それに賞賛の言葉を受け取ります。そして、このような写真をこのようなタイミングで撮れるなんて、理解力がずば抜けていると誉めそやされるのです。

こんな大騒ぎも、時にはあって当然です。簡単な仕事ではないし、あらゆる表彰を受けて当然の写真家は確かに存在します。彼らの人生は、彼らが粘り強さ、絶え間ない探求心、人の境遇についてのゆるぎない共感、そして驚異的な回復力を持っていることの証です。最高の撮影者は、基本的に、優れた語り手です。彼らは我々の中の良い面と悪い面を理解します。彼らが生んだ作品は、我々の心を豊かにし、情報を与え、感動させ、動揺させ、怒らせ、挑発し、すっかり当惑させます。

彼らはベルベットのロープの向こうに囲われて、政治活動顧問が公開するようなクリーンな世界を撮ることを拒絶します。どれだけの人が、自分たちの目的のために我々を利用しようとすることか! あるいは、完全につぶそうとすることか。

我々は従いません。グループとしての我々は、大きなスポンジ製のボールのようなものです。こちらを踏みつければ、あちらが飛び出します。正面玄関を閉じられれば、フェンスをよじ登り裏口をノックします。寄せ集めでも粘り強い我々は、現状でよしとすることを、そしてただ静かに立ち去り、隅に立って沈黙を守り動きを止めることを拒みます。ほかの人が歩くとき、我々は走ります。ほかの人が遊ぶとき、我々は働きます。我々の人生は、たいてい情熱的に満ちた混乱です。目がレンズを通して、その馴染み深い四角形を通して世界を見る、その瞬間だけ、明晰さが戻ってくるのです。たまに優れた写真や重要な写真を撮影したときのシャッター音は、ほんの何分の1秒の中に放り込まれた赦免であり、贖罪であり、検証なのです。

成し遂げることの難しさを考えると、たまに賞賛してもらえることは本当にありがたいものです。しかし気をつけなければいけません。自分に対する好意的なレビューを読むと、いずれそれを信じ込んでしまいます。そして一度自分に対する神話にはまり込むと、写真のピントが少しずつずれてくるのです。我々の仕事は何よりももろく不安定であるのに、ある種の撮影者たちに漂う自己礼賛が、私には理解できません。

大事なのは我々ではないのです。大事なのは物語です。そしてそれを見る人たちです。我々は、両者を繋ぐ水路にすぎません。仕事をうまくやり遂げることは大事なことですが、一歩下がって後は写真にすべてを任せることも同じくらい重要です。子育てと同じで、できあがった写真を自由にしてあげる必要があります。後は彼らがやるべきことをやるのです。

我々は物語を語り、経験を積み、その経験を伝えるために生きています。私は、スポーツライターから小説家に転身したポール・ギャリコを例に引くのが好きです。彼は作家ですが、仕事に関してまったく労を惜しまない人でした。写真家と同じく、彼は物事の核心に飛び込んでいくタイプなのです。あるときなど、世界ヘビー級チャンピオンのパンチとはどんなものかを体感するために、「マナッサの人殺し」ことジャック・デンプシーとリングで対戦したくらいです。

彼はノックアウトされました。そしてそれについて書いたのです。彼の描写はリアリティにあふれ、それは、安全な報道関係者席からパンチを受けた誰かを見て描写していては、到底出せなかった迫力に満ちていました。ギャリコにとって、物語こそが重要だったのです。彼がニューヨークマガジンで語った話が私は大好きです。「私はつまらない小説家です。文芸に詳しくさえない。私はただ、物語を語りたいだけで、そのために書いているんです。もし2000年前に生まれていたら、私はきっと洞穴をうろつき回ってこう言ったでしょう。『入ってもいい? おなかがすいているんだ。食べ物をくれよ。その代わり、お話をしてあげよう。昔々、2人の類人猿がいました…。』そして彼らに2人の穴居人の話をしてあげるんです。」

我々は写真で物語を語ります。その他のことはどうでもよいのです。賞やたまにもらえる作品に対する評価なんて、くだらない。

私はライフ誌の最後の専属フォトグラファーです。それは相当すごいことだろうと思うでしょう? 確かにある意味ではそうです。キャリアが保証され、仕事が途切れることはないし、もう何も心配しなくて済むのですから。約3年間の仕事でした。もしよろしければ、ちょっとした寓話をお話しましょう。

私がライフ誌にスタッフとして誘われたのは90年代半ばのことでした。私はライフの23年ぶりの専属スタッフになったのです。元々のスタッフは、週刊誌だったライフの廃刊とともに解散していました。そして月刊誌として生まれ変わったライフは、長い間フリーランスで仕事を回していたのです。それだけの年月の後で、ライフの発行人欄に「専属フォトグラファー」と私の名前が掲載されたので、多少騒がれたりもしました。ほんの短い期間でしたけれどね。

その仕事は3年間続き、その間、私は3人の編集主幹の下で働きました。(この雑誌独特の言い方で、編集主幹とはボスのことです。何を出版し何をしないかの最終決断はこのポジションの人に委ねられていました)。

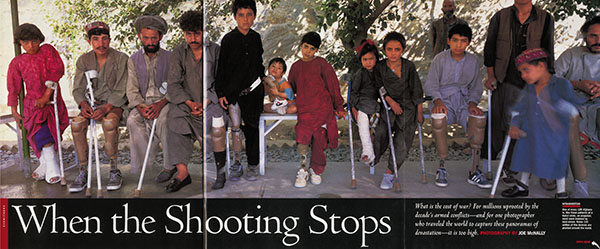

ライフのスタッフ時代は楽しかったと言っておきましょう。かいつまんで言えば、ライフでの時間は急カーブや急勾配を高速で、あっという間に駆け抜けるジェットコースターに乗っているようなものでした。ライフを辞める少し前に、私は「The Panorama of War」という仕事のための取材を許されました。タイトルが示す通り、私は数台の617パノラマカメラを持って、数々の極めて危険な地域へ赴き、紛争の後遺症を撮影しました。条件は厳しく、世界最果ての地で毎日耐えながらの取材でした。

確かに厳しい仕事でしたが、その甲斐があり、十分な評価が得られました。そして、私はアルフレッド・アイゼンスタット「ジャーナリスティックインパクト」(Alfred Eisenstaedt Award for Journalistic Impact)賞の最初の受賞者となったのです。なんと、これにはびっくりです。まさか、この賞を手にするとは!

授賞式の夜、会場には有名人がわんさか集まり、おいしい料理やワインが山ほどありました。それはそれは大勢の人が来ていました。(タダの料理と酒にジャーナリストは弱いですからね。)

私の名前が呼ばれ、私は壇上に上がってガラスのかたまり(人間の目の彫刻)と1500ドルの小切手を受け取りました。最高です。ちょっとしたスピーチをして、みんなに微笑みかけました。最前列で、まるで歯医者の椅子に座っているかのような落ち着きのなさであたりを見渡していた、当時の会社全体の編集長、ノーム・パールスタインにさえもスマイルを送りました。(彼はウォールストリートジャーナルの元編集者だったので、写真を賞賛する集まりは、彼の好みではなかったのでしょうね。)

微笑んだり、うなずいてたりしている間、私には1つわかっていることがありました。それは、その場にいた数人だけが知っていたことです。それは、まったくドンピシャのタイミングで、最高の賞賛を得たということです。その前の週、私はライフ誌をクビになっていたのでした。

実は、その頃赴任してきたボスは、私を含む大勢のスタッフを解雇することが任務だったのです。ライフ最後の日、彼女(ボス)は白い服を着て、廊下を流れるように行き来し、解雇通知を15分おきに配っていました。 私のアポは、確か1時15分でした。私は付箋に時間を書きつけて、小さいニコニコマークを描き、パソコンのディスプレイに張りました。生意気な奴!

私は何が起きるかわかっていて、それを楽しもうと決めていたのでした。彼女の最初のセリフ:「ジョー、わかっているかもしれないけど、うちではもう専属フォトグラファーは置かないことにしたの。」私の返事:「そうでしょうね。写真誌に専属フォトグラファーなんて要らないですよね?」

これでスタッフではなくなりました。40代後半にして、失業したのです。持ち物といえば、数台の中古のカメラと、目玉の彫刻だけです。私が初めてニューヨークにやってきた20数年前とほとんど同じ状況でした。あのときも仕事がなく、あるのはアイディアと希望と、数台の使い古されたカメラだけでした。長い年月が過ぎました。大きい仕事が終わり、また私は1人で、自分の足だけで立っています。ライフも、ほとんど終わろうとしていました。(この雑誌は新しいボスの財政管理の下、細々と仕事を続けていましたが、ついに廃刊になりました。スタッフでいてよかったことは何かですって? うちの子供を表紙に載せられたことです!)

これでスタッフではなくなりました。40代後半にして、失業したのです。持ち物といえば、数台の中古のカメラと、目玉の彫刻だけです。私が初めてニューヨークにやってきた20数年前とほとんど同じ状況でした。あのときも仕事がなく、あるのはアイディアと希望と、数台の使い古されたカメラだけでした。長い年月が過ぎました。大きい仕事が終わり、また私は1人で、自分の足だけで立っています。ライフも、ほとんど終わろうとしていました。(この雑誌は新しいボスの財政管理の下、細々と仕事を続けていましたが、ついに廃刊になりました。スタッフでいてよかったことは何かですって? うちの子供を表紙に載せられたことです!)

私は腰を据えて仕事を探さなければなりませんでした。

この寓話の真意は何でしょうか? 何の仕事をしていようと、それがライフだろうと、タイムだろうと、イースト・ブランブルブルック・デイリー・アストニッシャーだろうと、個人的なブログ、あるいは、フェイスブックの自分のページだろうと、あなたは自分のために働いているのだということを忘れないでください。ただカメラを手に持っただけで誰かが自分を引き立ててくれるなんてことはありえません。安心感を得ることも自己満足できることも絶対ないでしょう。もし自尊心や自負心、あるいは撮影者としての達成感が、あなたや作品に対する他人の態度で決まるのだったら、惨めな思いをしますよ。誰も、もちろんどの出版物も、あなたの作品をあなたほど大切に扱ってくれるわけがないのですから。もし編集者があなたを世界一のフォトグラファーだと考えて、賞賛と高給の仕事とファーストクラスのチケットを惜しみなく与えてくれたとしたら、その編集者は間違いなくクビになるでしょう。

写真家として、どれだけすばらしいことが起きても、このことを覚えておいてください。それは必ず、そのうち消えるか弱まるか悪化するかしなびて飛ばされてしまいます。

楽しい仕事でしょう?

写真家の人生は情熱に突き動かされるものです。理由にではありません。合理的な物ではないのです。ある同僚がこんなアドバイスをしてくれました。「この仕事をしたいなら、不安定さと友達にならなくちゃいけないよ。」まったくそのとおり。この先行き不透明な人生で、絶対に確かなことは、あなたに何か悪いことが起きるということだけです。

では、それに対処するための考え方を教えましょう。

あるとき、幸運に恵まれて仕事が大成功を収めたら、いい気分がしますよね。たぶん、くらくらするくらいに。でも忘れてください。明日の仕事は気の荒い犬のようにあなたに襲い掛かり、あっという間にあなたの気分をずたずたにするはずですから。

コンテストに入賞したら、礼儀正しく、関係者全員に感謝してください。特に編集者や雑誌に。たとえ、何もしてくれなかったとしても、それどころか、いたるところでありとあらゆる妨害をされたとしてもです。賞を取ると、心の中に温かくふわふわした感情が生まれますが、それも忘れましょう。明日になれば地下鉄に乗るのにやっぱり2ドル25セントかかるのですから。

雇い主が授賞式にやってきて、あなたの手を両手で掴み息を弾ませて「君の作品、最高だよ!」と大声で言うかもしれません。でも彼は同時にあなたをじろじろ見てこんなことを思っています。「何でこんなに金がかかるんだろう。今では無料でいくらでも写真が手に入るのに、なぜ金を払わなくてはいけないんだ?」それでも、そんな彼に微笑みを返して、その人が少しの間だけ財政責任の感覚を失い、あなたがどうしてもしたかったことのためにわずかでも予算を回してくれたことに感謝しましょう。あなたが強い情熱と明晰さを持って実行したことで、大勢の人に大きな影響を与える写真ができたのですから。

また、誰も彼もがあなたの功績を横取りしようとするでしょう。放っておきましょう。

中身が乏しい有名誌とそれを取り仕切る多国籍企業の世界では、次の年の契約は今年より悪くなることを覚悟しておきましょう。最悪の場合は、あなたの代わりに誰かを雇い入れて、それが「君にとっていいこと」である理由を、何やかんやと説明するでしょう。「君にとっていいこと」という言葉は「君はおしまいだ」と同じ意味です。

荒れ狂う波の中、重たい衣服を着けて歩こうとしているような気分になる日々がきっとあります。あなたをボーリングのピンでもあるかのように打ちつける波に、あなたは機敏には動けず、5歩進んで4歩下がるような闘いです。歩いている泥は、固まる寸前のコンクリートのようです。焦点のよく合わない(この日だけ)目の高さまで持ち上げたカメラさえ、いつもより重く感じられます。

そういう日があるのです。落ち着いてやり過ごし、やりたいことに対する愛情がつぶされないようにしてください。すばらしい芸術を生み出すことができない、どの写真も、時の回廊に永遠にこだまする真実のメッセージを叫ばない、そういう日があることを覚えておいてください。それでも生き残ろうともがきながら、あなたはカメラを手にします。写真を撮ってください。それが職人らしい仕事だろうと、完全に二流の仕事だろうとかまいません。それによって、a)収入が得られ、b)次の日も戦えるのです。

請求書の支払いができない日もあるでしょう。カメラを見つめて、これがATMか、誰かもっと分別のある人の株式明細書だったらいいのにと必死に願うかもしれません。信念を持ちましょう。仕事に戻るのです。自分のためにでもいいから、撮り続けてください。いえ、特に自分のために撮ってください。撮った写真をあちこちに送って、あなたがまだ頑張っていることを知らせましょう。あきらめてはダメです。

毎日を精力的に過ごしましょう。状況は変化するものですが、普通、孤立した写真家にとって、いい方には変化しません。今日あなたが唱えている不平は、2、3の角を曲がった後では、優しい気持ちで思い出せるはずです。「Evil Media Empire通信社からもらっていた仕事のこと、覚えてる? 50ドルですべての権利を取り上げられて、俺たちはガソリンから駐車代から全部払わなくちゃならなかったよな。やつらは俺たちの機材をタダで使ってたのにな。あのろくでなしを覚えてるか?」

毎日を精力的に過ごしましょう。状況は変化するものですが、普通、孤立した写真家にとって、いい方には変化しません。今日あなたが唱えている不平は、2、3の角を曲がった後では、優しい気持ちで思い出せるはずです。「Evil Media Empire通信社からもらっていた仕事のこと、覚えてる? 50ドルですべての権利を取り上げられて、俺たちはガソリンから駐車代から全部払わなくちゃならなかったよな。やつらは俺たちの機材をタダで使ってたのにな。あのろくでなしを覚えてるか?」

我々は恵まれているのだということを思い出してください。我々は世界を駆け回り、浄化されていない自然の空気を吸っています。そして、パソコンの画面にとめどなく表示される数字や報告書を凝視する必要がありません。ほとんどのビジネスやその類が成功するのは、ある程度、それが予測可能だったり、何かに類似していたりすることが理由です。彼らが知りたいことは、市場の動向です。対照的に、我々は綱渡りのロープの上で、可能性がかなり低いほんの一瞬の成功のために生きています。そして実は、運、タイミング、注目が揃う、その魔法のような瞬間が再現されないことを願っているのです。

我々はこれから何が起きようとしているのかについてはわかりません。もしわかったとしてもほとんどの場合、見逃します。あるいは、我々が待っていると思うことは実際は起きません。額をぴしゃりとたたきたくなるようなフラストレーションの入り混じった不安です。我々が株か債権だったら、間違いなくクズと評価されるでしょう。この株はいい選択じゃないね。やめた方がいい。

しかしこれは見事な諸刃の剣なのです。あなたの希望を毎日ずたずたに切り刻んでいた何かがある日、たまにですが、望んでいた仕事を提案してくることがあるのです。それは心臓蘇生の電気ショックを施すようなものです。生き帰った! あなたは蘇りました。嫌なことも失敗した作品も、すべて秋の雨の日の落ち葉のように流されていきました。

カメラはもう、謎の数字、ダイヤル、部品が詰まった重い箱ではなくなります。あなたの頭とハートに直結して、それに呼応して働いてくれます。レンズを通して不安しか見えないときが何度もありましたが、今は明瞭に、適格に、確固たる目的を持って見ることができます。

こうした瞬間は、ときどきしかないことを理解してください。このときを大切にすることです。すべての嫌なことを価値のあるものに変えてくれるからです。何よりも最高のものに。

※この記事は「スケッチングライト」から抜粋しています。

ホットシューダイアリー

世界的フォトジャーナリストにして「光の魔術師」のジョー・マクナリーがつづった「光」にまつわる撮影日記。本書の1/3は、1つのスピードライトだけで美しい写真を撮る方法について割かれており、そのほか複数のライトを組み合わせた方法についても詳しい解説がある。

発行:ピアソン桐原 3,465円・税込

スケッチングライト

「今までもそうであったように、ライトはいつでも、どこでも、あらゆる写真家の言語であり続けます」と前書きにあるように、光で写真を自在に描くためのテクニックが詰まった1冊。1つか2つのスピードライトという最小限の機材で、最大限の効果を生み出す秘訣を披露する。

発行:ピアソン桐原 3,990円・税込

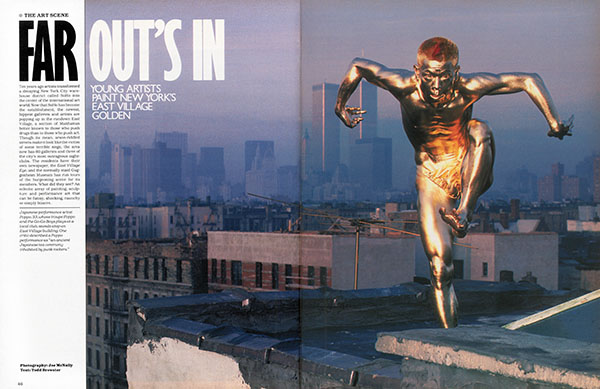

ジョー・マクナリー Joe Mcnally

タイム、スポーツ・イラストレイテッド、ナショナル・ジオグラフィック、ライフなど世界的に著名な雑誌で活躍するフォトグラファー。ナショナル・ジオグラフィック誌では、同誌史上初めて、全ての写真をデジタルカメラで撮影した特集「The Future of Flying」を発表。32ページにわたる同特集はその価値が認められ、米国議会図書館に収蔵されている。

・インタビュー ニコンイメージングジャパン 世界の写真家たち Vol.08

・公式サイト JOE MCNALLY PHOTOGRAPHY