2016年12月15日

ROBOTが企画・演出、IMAGICAがポストプロダクションを担当し、8K/HDRで制作されたショートフィルム「LUNA」。単なるデモンストレーション映像としてではなく、「映像美と物語の融合」「光の映像表現」をコンセプトにしたこの作品は、どのように作られたのか。Inter BEE CREATIVEフォーラムにて、コマーシャル・フォト統括編集長の川本康がモデレーターを務め、新たな映像表現を実現させた制作者たちが、撮影現場の様子やワークフローについて語った。

8K/HDRのポテンシャルを開発するような新たなエンターテインメント

ROBOTとIMAGICAが共同制作した8K/HDRショートフィルム「LUNA」

ROBOTとIMAGICAが共同制作した8K/HDRショートフィルム「LUNA」

「LUNA」のニュースリリース:https://www.imagica.com/news/robot_8k/

── いま映像業界で話題になっている8K/HDRショートフィルム「LUNA」を事例として、最先端の技術を使って、ストーリーのある、人の心を動かすコンテンツをどうやって作ったのか、制作者の皆さんにお話をうかがいたいと思います。まず最初にROBOTのプロデューサー諸石治之さんにお聞きします。8KやHDRというテクノロジーは細部まで見えすぎてしまうので、物語のある映像には実はあまり適していないのではないかと思うのですが、なぜ8K/HDRでショートフィルムを作ろうと思ったのでしょうか。

諸石 今回ROBOTとIMAGICAで、8K/HDRを活用した世界初のドラマに挑戦しました。なぜ我々がこういうプロジェクトに取り組んだのか、その背景をご説明します。

諸石治之 氏(ROBOT プロデューサー)

諸石治之 氏(ROBOT プロデューサー)

諸石 このInter BEEの会場でもたくさんの展示がありますが、8K、4K、HDRなど、メディアの高精細化や映像技術の高度化が劇的に加速しているという状況があります。そして今年の8月1日からNHKによる8Kの試験放送が始まり、2年後の2018年には8Kの実用放送が予定されていて、2020年に向けて8Kが本格的に普及をしていくという、待ったなしの状況になっていると思います。そこで我々はコンテンツメーカーとして、8KとHDRに一度トライしてみようということで、このプロジェクトをはじめました。

我々ROBOTはこれまで映画やCMなど、映像コンテンツの制作をやってまいりましたが、今年30周年を迎えます。そして同じグループ会社のIMAGICAはポストプロダクションを行なっていますが、今年7月1日にIMAGICA渋谷公園通りスタジオを新しくオープンしました。このスタジオには「Quantel Rio」という編集機とシャープの8Kディスプレイ「LV-85001」があって、8Kのハイエンドな編集ができます。このようなタイミングが重なったこともあって、8K/HDRコンテンツをROBOTとIMAGICAで共同制作するという取り組みが始まりました。

コンテンツを作るにあたって大事にしたことがいくつかあります。それは「心を動かす」作品をつくるということです。8Kはスポーツや音楽などライブの臨場感を楽しむようなコンテンツが多く、またNHKの試験放送でも自然や美術の番組、ドキュメンタリーなど、リアリティを重視したり情報量を豊かに描くようなコンテンツが増えていると思います。

それに対して我々はこれまでエンターテインメントの領域でやってきましたので、ほかのコンテンツとは一線を画したエンターテインメント作品にトライアルし、8K/HDRの新しいポテンシャルを開発するようなチャレンジを行ないました。

諸石 我々は3つのミッションを今回のプロジェクトに込めました。1つめは「映像美と物語の融合」です。8Kはリアルな臨場感を楽しむための技術ですが、この枠の中に全てを当てはめるのではなく、あくまでも主語は物語です。物語を描くために8Kというフォーマットを活用するというのが1つめのミッションです。

2つめに、企画にあたっては「光の映像表現」を大事にしました。HDRという輝度表現の特性を、物語の中に活かして制作を行ないました。

そしてもう1つ、「実写とCGの融合」を目指しました。渋谷公園通りスタジオのQuantel Rioという編集システムが、CGと実写の合成、コンポジットやグレーディングに特化したハイエンドなシステムなので、そういった特徴をうまく盛り込みながらコンテンツを制作しました。

まとめると、「8K/HDR × 物語」という掛け算を行なうわけですが、HDRとしては月や星など光のモチーフを、8Kとしては夜景という高精細な背景を描き、物語としては現代版のかぐや姫をイメージしています。エンターテインメントということで言うと、リアルとファンタジーが融合した「リアル・ファンタジー」とでもいうような作品を目指しました。

Inter BEEの会場では3分のショートバージョンにて上映された

Inter BEEの会場では3分のショートバージョンにて上映された

8K/HDRは自由な色や光を使って豊かに表現できる大きなキャンバス

── ここからは、8K/HDRという技術を使って、物語をどう描いていったのかについて、監督の池田一真さんにも入っていただきながらストーリーを語る上での演出ポイントなどをお話しいただきたいと思います。8KとHDRの企画が来た時に、監督としてどういうところにこだわろうと思ったんでしょうか。

池田一真 氏(ディレクター)

池田一真 氏(ディレクター)

池田 普段のHDでの絵作りとはまったく違う発想で挑まなくてはならないというのが課題でした。8K/HDRだと見えすぎてしまうし、動きすぎてしまうので引き算の演出が難しい。その中で物語を魅力的に描きながら、8K/HDRでしかできない表現を模索しました。登場する人物の存在感とか、その人たちが醸し出す雰囲気とか空気を映像を通して伝えることが大事だなと。

── 物語の中にいる人間が、本当に存在するように描くということですか。

池田 そうです。

── 実際に作品を拝見すると、登場人物の圧倒的な存在感が印象に残りました。肌の描写なども本当にその辺を歩いている女子高生のようにちょっと荒れていたり、うっすらと静脈が透けて見えたりして、びっくりしました。

池田 肌修正のようなレタッチ的な作業は、実は今回ほとんどしていません。もし作品の世界の中に実際入り込んだとき、そこで得るであろう感情や空気をリアルに表現したかった。日常では起こりえない光の演出など非現実的な世界を作っていく中で、リアルに残すところは徹底的にリアルに残していった。そこはこだわりました。

── 登場人物はできるだけリアルに描いて、その人物が住んでいる世界は光を効果的に使うことでファンタジックに見せているという感じですね。

池田 そうです。結局現場で見えているものが全部そのまま映っていくんだなと思ったので、撮影現場で肉眼で見た時点で感動できるようなクオリティを求めて徹底した現場作りを行ないました。

── 諸石さん、そのあたりはプロデューサー的な視点からいかがですか。

諸石 8K/HDRのコンテンツは、まさに見るという体験が変わるのではないかと思っています。8Kのディスプレイを間近で見ると、映像を見ているという感覚ではなく、ディスプレイの向こう側に実際に空間が広がっていて、登場人物たちのやり取りとか息遣いを、その片隅で彼らと一緒になって体験しているみたいな感覚がありました。8KとHDRが組み合わさった時、そういう新しい感覚が生まれるのかなと今回改めて感じました。

── 今回のInter BEEはVR流行りで、会場のあちこちで来場者の方がゴーグルをつけているんですけど、VRの体験では実在感がキーワードになっていますよね。それとは若干違う話かもしれませんが、8Kもまた実在感を大事にしているということですよね。

諸石 そうですね。VRだと映像のフレームがなくなることで実在感を感じるという方向だと思うんですけど、8Kでは解像度の概念がなくなっていく。少し方向性は違いますが、実在感というかリアルな印象というのはすごく可能性を感じます。

── 8KとHDRのメディアとしての魅力をプロデューサー的な視点で言うとどういうところになりますか。

諸石 今回やってみて改めて感じたのは、8K/HDRは、2K、4K、SDRよりも、キャンバスがすごく大きくなったという印象があります。クリエイターは自分の描きたい世界を自由な大きさ、自由な形で、様々な色と光を使って豊かに表現できるので、すごく魅力的なキャンバスになるんじゃないかと感じました。

── キャンバスが大きくなって、いろいろなツールがさらに選べるようになったということですね。

諸石 そうですね。実際に作るとなるといろいろと大変なんですが、今までできなかったことができるという意味では、すごく魅力的なメディアだと思います。

試行錯誤しながら存在感や空気感を徹底的に描く

── 実際の制作舞台裏について詳しくお聞きしたいのですが、まず撮影の話から行きましょうか。今回カメラは何を使いましたか。8Kのカメラとして市販されているものはまだほとんどないと思いますが。

諸石 8Kのカメラは今年のInter BEEでいろいろと出始めているという気はしますが、今回メインのカメラとして使用したのはソニーのF65です。それからPhantom Flex4Kというカメラを使って4Kハイスピード撮影も行ないました。ステンドグラスの近くで女の子が走っているシーンは実際は4Kハイスピードで撮っています。

殿塚功一 氏(IMAGICA プロデューサー)

殿塚功一 氏(IMAGICA プロデューサー)

── F65は基本的には4Kのカメラですが、8Kの信号も取り出せるカメラなんですよね。

殿塚 F65のカメラセンサーはもともと水平画素が8Kで、メディアに収録されるRAWデータは6.5Kですが、BPU-8000というプロセッサーを使うことによって独自の超解像処理で8Kにアップコンバートできます。ただし、輪郭を強調したパッキパキの8K的な絵が出来上がるので、池田監督が目指す物語の世界観とその絵が合うかどうかも考えた上で、今回は超解像は使用しないことになりました。実際にはQuantel Rioで8Kの現像を行ない、ガンマカーブはS-Log3で、Rioのモニタリング環境でグレーディングしています。

── それから難しそうだなと思ったのは、4Kのモニターでさえまだあまり普及していないのに、現場でのモニタリングはどうしたのかという点です。

諸石 現場にはPVM-1741という通常の2Kのモニターと、BVM-X300というHDR表示ができる4Kのモニターを持って行きましたが、F65は2Kの出力しかできないので両方とも2Kで表示しています。BVM-X300をHDRのモニター、PVM-1741をSDRのモニターとして考えていたのですが、現場ではどちらを指針にするかというのは非常に悩ましい部分でした。17分間のドラマを撮るのに撮影日数は3日間だったんですが、3日間の中ですべてのカットを撮ることと、絵作りをしていくということの両方を進めていかなければいけないところで、池田監督は何を指針にしていけばいいのか大変だったと思います。

池田 まさにそのとおりで、現場はすごく手探りでしたね。例えばHDRにした時に、フレアを入れた演出がどう見えるのか、光の筋がどう見えるのかとか、現場のHDRモニターを見てもなかなか正確にはわからない現状があって。基本的には普段使っているSDRの信号で見ているモニターと、あとは肉眼で見た雰囲気を頼りにして、手探りでやってみたというような状態でした。

── なるほど、撮影現場はかなり綱渡りの状況だったんですね。8K/HDRだと見えすぎてしまうのではないかという悩みがあったと思いますが、それを物語的な表現にどのように落とし込んだのでしょうか。その辺の工夫を教えてください。

池田 撮影に入る前から、人物の存在感とか空気感を描く上で、見えるものはとことん見せてしまおうという考えではあったんですけど、さっき諸石さんからあったように、表現のキャンバスがすごく広いので、SDRではまずやらないような表現を積極的に実験しました。例えば色を思い切り出してみようとか、普通だったらいわゆる説明的なカットを入れたりするところを、あえてカットを割らないようにして、8Kの映像の質感だけで匂いとか、冷たい雰囲気とか、悲しいという感情とかを伝えられるのではないか。そういったことに挑戦しています。

── ではカットのつなぎ方も通常の作品とは違うわけですか。

池田 違いますね。カラコレも映像の作り方も、普段と違いますね。

── それは面白いですね。

池田 シーンによって、すごく生々しいというかリアリティを持って見せる部分と、もっと感情的に、夢の中のようなファンタジーな世界観を描き分ける上で、フィルターを使い分けたりもしています。

── 先ほど諸石さんが「リアル・ファンタジー」という言い方をされていましたが、リアルを重視したシーンとファンタジーを重視したシーンでは絵作りを変えているわけですね。

池田 そうですね。全体のトーンを統一するといういうことはあまり最初から意識していません。

── 女の子が廊下を走ったり、プールに水が跳ねたりするシーンでは、ハイスピード撮影が使われていました。このフレームレートも絵作りの一環というわけですね。

諸石 そうですね。今回は物語を主語にしようと決めていたので、最初から最後までずっと8Kの解像度と60pのフレームレートで描くという枠を守る必要はなくて、どういう手法を使ったら物語が主役になって羽ばたけるかということに重点を置いていました。ハイスピード撮影のシーンは4Kなんですけど、8Kにこだわりすぎるよりも、いろいろなフレームレートで撮ってドキドキするような魅力的な瞬間をたくさん作るということを大事にしました。

── 8Kにしろ、4Kハイスピードにしろ、撮影データの容量はかなり膨大になったんじゃないですか。

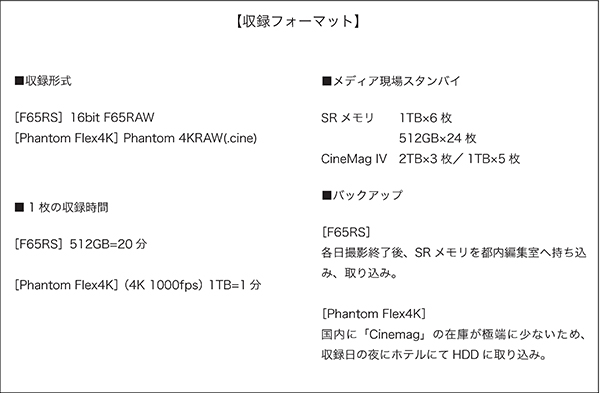

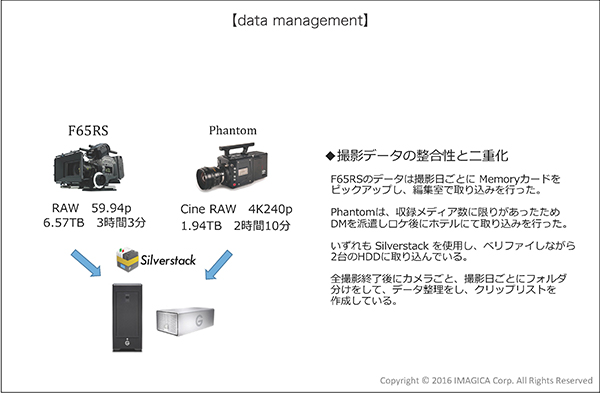

諸石 そうですね。ソニーF65も、Phantom Flex4Kも、RAWで撮っていたので、かなりのデータ量となりました。F65の記録メディアSRMemoryは、512GBを24枚、1TBを6枚用意していたんですが、512GBでも20分しか収録できません。Phantom Flex4Kにいたっては4K 1000fpsだと1TBでたった1分です。1日の撮影が終わるごとに編集室にメディアを持ち込んでコピーしたり、夜通しホテルでHDDに取り込んで翌日に備えました。

── ものすごいデータ量ですから、バックアップだけでも大変ですよね。

諸石 撮影スタッフとは別に、データマネージャーという専門スタッフをおいて、バックアップにしっかり対応しました。

── 企画から始まってフィニッシングまで、どのようなスケジュールでしたか。

諸石 実際は4月ぐらいから8K/HDRで何かやろうという企画を考え始めて、脚本開発にだいたい1ヵ月ぐらいかけました。並行しながらロケーションのリサーチをしたり、美術下見を行なったりしています。撮影は7月のちょうど梅雨の時期に3日間ぐらい行なって、そこまでは基本的には映画とかCMとか映像制作の工程を踏んでいったのですが、一番大変だったのがその後のオフライン以降の編集でした。やはり8Kという物理的にボリュームが多く、かつ、やれることがたくさんあるというメディアですから、ポストプロダクションはかなり時間をかけながらIMAGICAと一緒にやっていきました。

ポストプロダクションのワークフロー

── ここからはポストプロダクションの話を中心にうかがってきます。IMAGICAのプロデューサーの殿塚功一さん、ポストプロダクションの流れについて教えていただけますか。

殿塚 8K/HDRは弊社でも初めてでしたので、テクニカルディレクターを立てて、データの管理も先ほど紹介があったようにデータマネージャーを配置しております。私はポスプロのコーディネイターだったのですが、やはりHDのように簡単には作れない。ポスプロ工程も作業ボリュームがかなり増えてくるので、コーディネートする人間が必要だというのを実感しました。

殿塚 とにかくデータ量が多いので、ポスプロ工程としてはもう本当に力技でやるという状態でした。8Kだから特別なことをやったわけではなく、新しいことではないのですが、収録したデータをSilverstackというソフトでベリファイかけながらバックアップ、2台のHDDに同時にコピーをします。8Kということもあってとにかく時間がかかりました。

── 編集のシステムについて詳しく教えてください。

殿塚 弊社の渋谷公園通りスタジオに導入したのがSnell Advanced Media社のQuantel Rio 8Kです。RioはもともとイギリスのQuantel社が開発したハイエンドのノンリニアシステムで、グレーディングと合成の機能が充実しています。

8K/60pでリアルタイム再生可能な編集ソフトは他にも名前は聞くのですが、一番いいと思うのがQuantel Rioです。HDRのモニターでモニタリングできるということ、16bit RGBデータを編集できるということもあって、Quantel Rioを使用しています。

ただし3D的な動きのある合成にはQuantel Rioが使えませんでしたので、キービジュアルについてはAutodesk Flameを使用しております。Flameは4Kモニターでしか確認できないので、Flameで作ったデータをいったんRioに取り込んで8Kの編集室で見る。で、直しがあったらもう1回Flameに戻す、という行ったり来たりの作業が発生しました。

── 完全な8K編集システムというのはまだ存在しないので、RioとFlameをうまく使い分けたということですね。

殿塚 そうです。これは時間が解決してくれると思いますけど、現在できるところで一番いいやり方というのを模索してワークフロー化しています。

── 今回はROBOTさんとIMAGICAさんで共同制作されたということですが、両社の間でデータのやり取りはどうされていましたか。

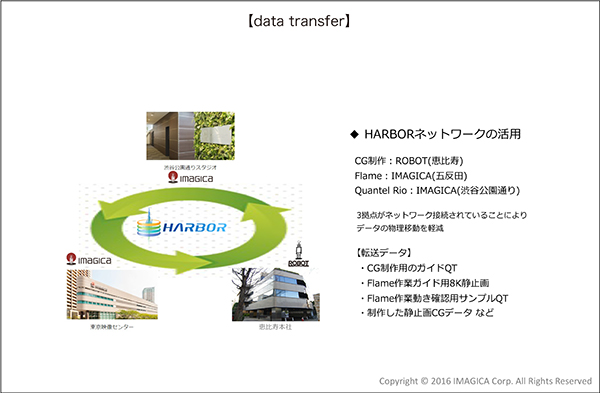

殿塚 データ量が多くなるとやはりデリバリーが問題になります。弊社のサービスに「HARBOR」という映像制作用のネットワークがあり、こちらを利用して、五反田・東京映像センターのFlame、渋谷公園通りスタジオのRio、そしてCGを制作しているROBOTの3拠点をネットワークで結びました。8Kデータをそのまま送るというのはさすがに無理なんですが、静止画レベルのCGデータとか、こういう感じでこういう動きにしてくれというようなガイド的なデータに関しては、ネットワーク経由でやりとりできたので便利でした。

── 時間短縮に役立ちますね。

殿塚 そうですね。今回CGはROBOTで制作していますが、一部アメリカに発注しているので、距離が離れれば離れるほど、こういうネットワークは有効になるのかなと思っています。

── もう少し具体的に、ポストプロダクションにおける絵作りについて伺いたいと思います。池田監督、「LUNA」のポストプロダクションはいかがでしたか。

池田 先ほどの撮影現場の話と同じで、CGの素材を作るにしても、アウトプットを見ながら作ることができないというのがまず大変でした。そこで8K/HDRを想定したCG作りというよりは、 CGクリエイターさんの作業環境で一番いい見え方で作ってくださいという発注にして、それを編集機に入れてまず、制作時の環境での見え方を再現しました。そこから改めて作り込んでいくという作業をしています。

── カラリストの北山夢人さん、CG合成でいちばん苦労したところはどういうところですか。

北山夢人 氏(IMAGICA カラリスト)

北山夢人 氏(IMAGICA カラリスト)

北山 特に月の合成ですね。CGで作った月を単純に合成すると、普段のSDRに比べてHDRでは、かなり見え過ぎてしまうなという印象でした。地上から遠く離れた月がどのくらいボケているのか、どこまでディテールが見えているのかについては、8K/HDRの環境で見ながら作らないといけないので、そこは最後のグレーディングのタイミングでやりました。僕は普段Rioで作業しているわけではなくて、DaVinci Resolveなど他の機材を使っているんですけど、合成のタイミングでカラコレができるのはRioの利点だなと思いました。

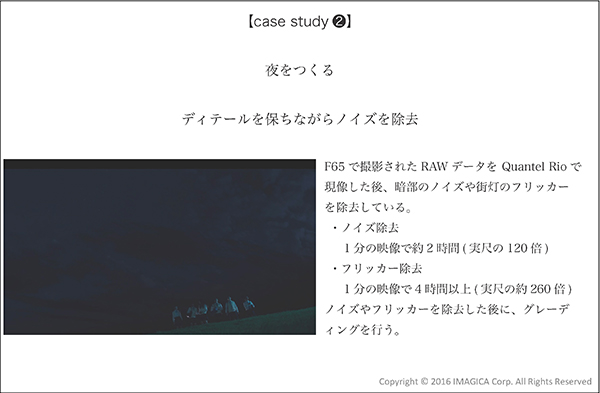

── この作品はストーリー展開上、夜のシーンや暗めのシーンが多いのですが、あまりノイズっぽくないという気がしました。このあたりもポスプロで苦労したところですか。

殿塚 そうですね。これもポスプロの力技の1つです。F65というカメラで夜のシーンですので、実際には感度の問題からかなりノイズが立っています。これを除去するのに実時間の120倍、フリッカーを取るのにも260倍ぐらいかかってしまい、とにかく時間がかかるという作業でした。

── ディテールを保ちながらノイズを除去する作業は、写真でもそういうフィルターをかけることはよくありますけど、これが8K/60pの映像ともなると、とてつもない作業量になるでしょうね。

殿塚 あるパラメータを全部のシーンに同じようにかければいいというわけではなくて、こういう周波数帯のノイズはこれぐらいのパラメータがいいとか、これをかけると周りの輪郭にも影響が出るので別のパラメータで試そうかとか、トライアンドエラーをかなりやったので、それらも含めてやはり時間がかかっています。

── HDRの特性を活かした絵作りはこれまでとは違いましたか。

北山 同じ絵でも、HDRだと階調というか光の印象は全然変わってきます。たとえばライトの芯が強すぎると、これまでは白く飛んでいただけですが、HDRで見るとハイライトのディテールが出てくるのでかえって邪魔になるといったこともあります。でもダイナミックレンジが広がったことをうまく利用すれば、明るい光があればあるほど暗いところもコントラストを感じてより暗く見えてくるので、見た目での話にはなってくるんですけど、ワイプなどを使って部分的に明るいところを作るだけでも、絵全体のコントラストは変わるなという印象はありました。

── 明るいところはより明るく、暗いところはより暗くというHDRの特性を、無理矢理フルボリュームで使いきらなくてもいいという考え方ですね。

北山 8KとかHDRというと、すごくリアルに見た目のままに仕上げるというのが普通の考え方だと思うんですけど、今回の「LUNA」ではそこに対してちょっと違うアプローチができたかなと思うし、今後制作環境が整えば自然にそうなっていくんじゃないかなと思います。

8K/HDRのこれからの可能性

── 最後にまとめとして、今回の8K/HDRの制作経験を踏まえて見えてきたものとは何でしょうか。

諸石 繰り返しになりますが、テクノロジーによってキャンバスが大きく広がったというのは、クリエイターにとっては面白い武器、おもちゃを見つけたということだと思うので、今後もそれらをポジティブにとらえて問題を解決しながら物を作っていきたいと考えています。

2016年は8Kカメラの種類が増えたり、ビジネスベースでレンタルできるようになったり、8Kポストプロダクションが整備されてハイエンドな映像表現ができるようになったので、これから8Kがすごく面白いところなんじゃないかなと思っています。

今回我々は「8K/HDR × 物語」という試みを行いましたが、8Kによってスポーツや音楽などのコンテンツも活性化するでしょうし、医療や教育などいろいろな産業を豊かにしていくことでしょう。放送だけでなく、ライブビューイング、デジタルサイネージ、博物館・美術館、テーマパーク、VR、空間演出、エンターテインメントなど様々な用途に応用されて、メディアとして次のステージに入っていくと思います。

ROBOTとIMAGICAとしては、8K/HDRというテクノロジーと我々のクリエイティブの力を掛け合わせることによって、新しいメディアエンターテインメントを創造していきたいと思います。

── メーカーからはいろんな新しい技術が発表され、8K、4Kの放送のスケジュールも決まり、あとはクリエイターがどうそれを生かして新しいアイディアで打ち返すか、そういう時代に入っていくということですね。貴重なお話をありがとうございました。

- Adobe MAX Japan 2019レポート|Photoshop実践講座〜痒いところに手が届く、Photoshop技法「10の事」〜 畠山祐二/小柴託夢

- Adobe MAX Japan 2019レポート|Photoshop iPad版はここまでできる! 世界的コンセプトアーティストがライブペイントで魅せる最強テクニック 富安健一郎

- ラッセル・ブラウンに学ぶ iPad Proを使ったLightroomとPhotoshopの基礎

- 「令和元年『一億総クリエイター時代』の到来!?」Adobe Premiere Rush 製品説明会

- 中島信也監督、黒田秀樹監督など広告のプロが指導してくれる映像合宿「my Japan Creative Summer Camp2018」

- 巨大なLEDスクリーンで多彩なシーンを作り出した「第68回NHK紅白歌合戦」の舞台裏

- アマナドローンスクール「プロ空撮テクニック講座」で2オペレーター空撮を体験

- 会議室で恐竜体験! 複数人で同時体験できるVRアトラクション「ABAL:DINOSAUR」

- ソニープロフェッショナルムービーアワードの受賞作品が決定!

- 第11回 札幌国際短編映画祭「ブランデッドフィルム 2」レポート

- 「プロフェッショナルなドローン空撮の現場 〜NHK大河ドラマ『真田丸』のケーススタディ」 Inter BEE CREATIVE・レポート②

- 「8K/HDR エンタテインメントコンテンツ『LUNA』~クリエイティブの新たな領域へ~」 Inter BEE CREATIVE・レポート①

- Adobe Stockコントリビューター開始記念「Adobe Stock "START NOW"」レポート

- imagePROGRAF PRO-1000の実力と使いこなし

- キヤノン フルサイズ一眼の実力 EOS 5Ds & EOS-1D X Mark II

- 「水曜日のカンパネラ 4Kミュージックビデオ制作事例」 Inter BEE コンテンツフォーラム・レポート③

- 「iPhoneが可能にする映像表現」 Inter BEE コンテンツフォーラム・レポート②

- 「ブランデッドフィルム」 Inter BEE コンテンツフォーラム・レポート①

- 札幌国際短編映画祭「ブランデッドフィルム」レポート

- 世界的なFlameアーティスト、ビーコ・シャラバニ氏にきく

- カラリストに聞く、Adobe Premiere Proでのグレーディング