風景&ネイチャー レタッチの教科書

臨場感を演出するレタッチ③

解説・写真:桐生彩希

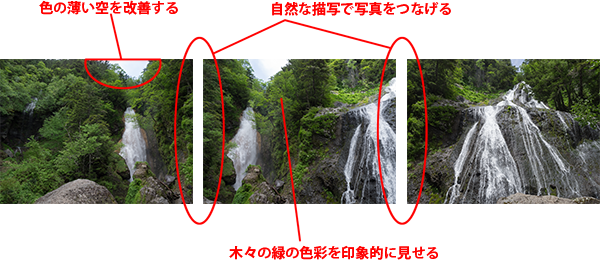

目の前に広がる雄大な風景をそのまま捉えたい時、Photoshopのパノラマ機能が役に立つ。素材となる写真を撮るコツから歪みのない仕上げまで、迫力のあるパノラマ写真にするためのテクニックを紹介する。

迫力のある景色を撮るには、撮影の腕前ばかりでなく、眼前のシーンを丸ごと写し撮れるレンズも必要だ。

しかしながら、レンズを持っていないからと諦めるのはナンセンス。Photoshop CCがあれば、レンズの画角不足をカバーすることができる。

そのための機能が「Photomerge」、いわゆる「パノラマ合成」機能だ。

風景写真とパノラマ合成機能はとても相性がよく、標準的なズームレンズだけでより広い範囲を写したり(横でパノラマ化)、高さを表現したり(縦でパノラマ化)と、使いどころはたくさんある。ぜひとも取り入れたいテクニックのひとつだ。

テーマ:パノラマ機能で迫力のあるシーンに仕上げる

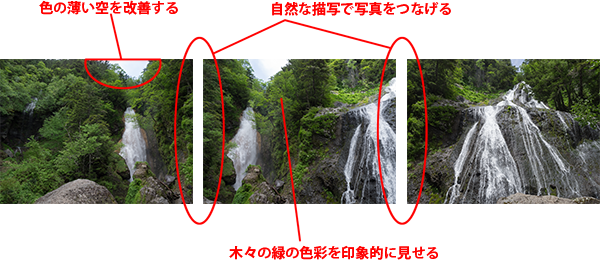

補正前

補正後

撮影データ

オリンパスOM-D E-M1 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 絞り優先AE(f8.0 1/160秒) -1.0補正(右端の写真は補正なし) ISO200 324分割デジタルESP測光 WB:5150K

パノラマ合成を行なう場合、撮影する順番も意識したい。多くの場合、左端や右端になる写真から順に撮影するかもしれないが、できれば「メインの被写体」を先に撮影しよう。露出や画角を決めて主題を撮影したら、必要な分だけ左右(または上下)を広げていくと構図を安定させやすい。今回の作例は、最初に中央のカット、次いで右、最後に左の順に撮影している。

レタッチの設計

「補正後」と「レタッチの設計」拡大図はこちらをクリック ※別ウィンドウで表示

※記事の最後には、作例写真とPhotoshop体験版のダウンロードコーナーがあります。

合成で生じた“隙間”をどうするか?

「Photomerge」でパノラマ化する作業自体は簡単だ。1/4ほどの面積が重なった写真を用意すれば、自動でつなぎ合わせてくれる。

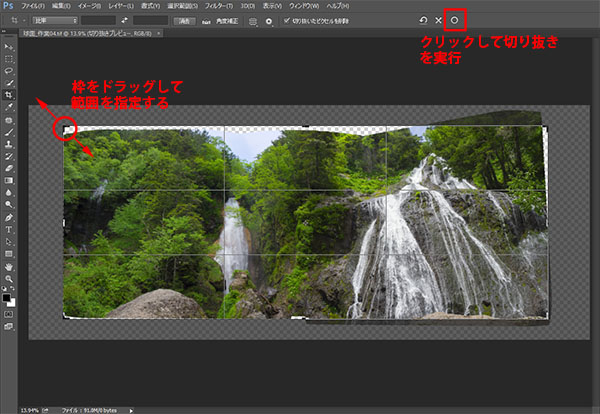

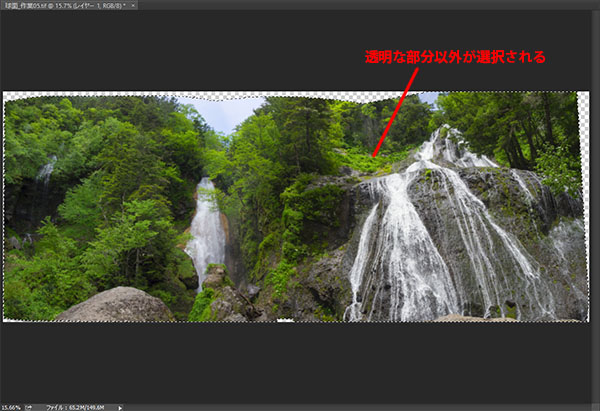

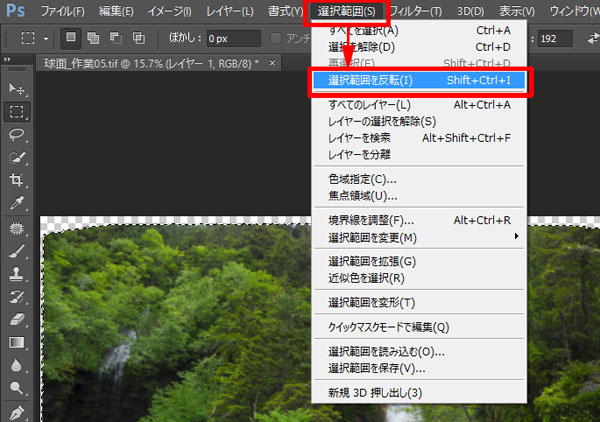

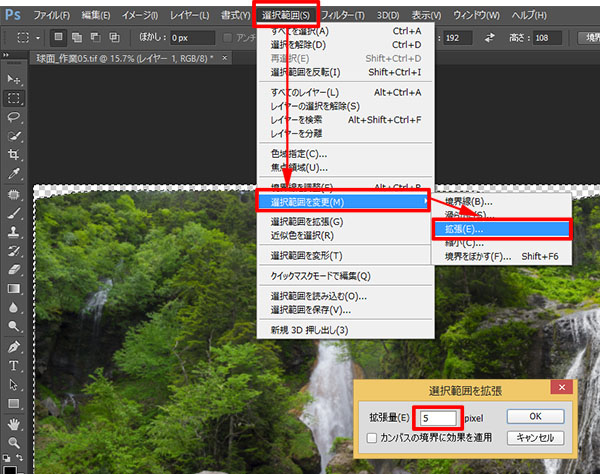

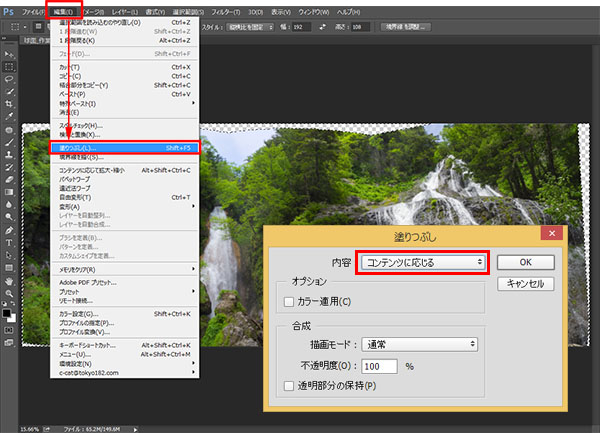

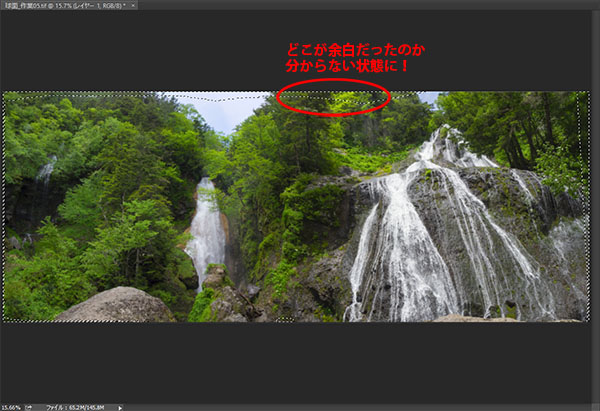

問題は、パノラマ化で生じた余白の処理。

「Photomerge」で合成する際に「コンテンツに応じた塗りつぶし」を指定して埋めることもできるが、広範囲に渡ると不自然な描写になることもあるので(「おわりに」参照)、合成後にトリミングしてから、別途隙間を埋める処理を施したい。

はじめに

補正のためのレイヤーの構成

補正のためのレイヤーの構成

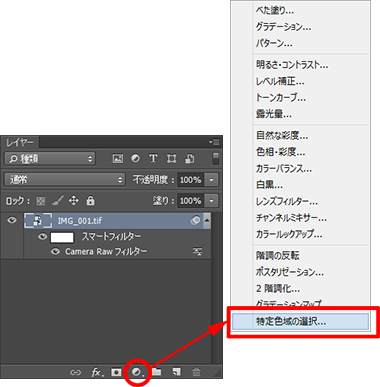

①のレイヤーは、「Photomerge」で合成したレイヤーを結合し、歪曲を修整して「スマートオブジェクト化」したもの。②は色調整のための「Camera Rawフィルター」だ。

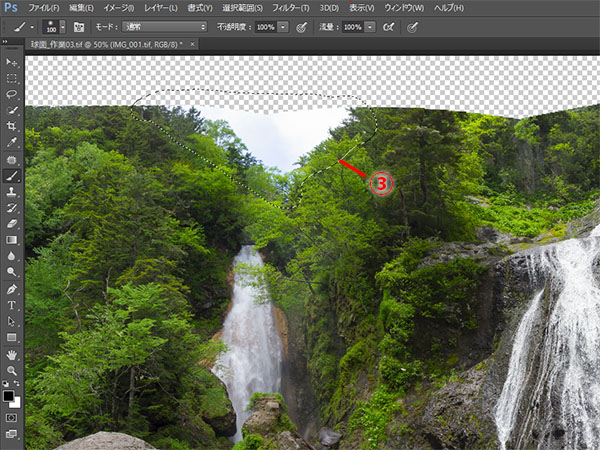

③は部分補正のための調整レイヤーで、余白を埋めるために見えている状態の複製(④)を作り仕上げている。

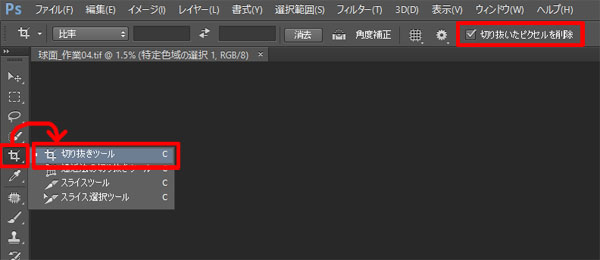

①パノラマ合成を実行する

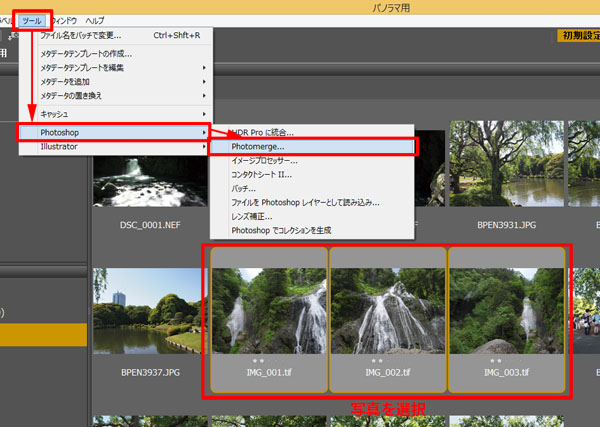

■STEP1 「Bridge」で写真を選択

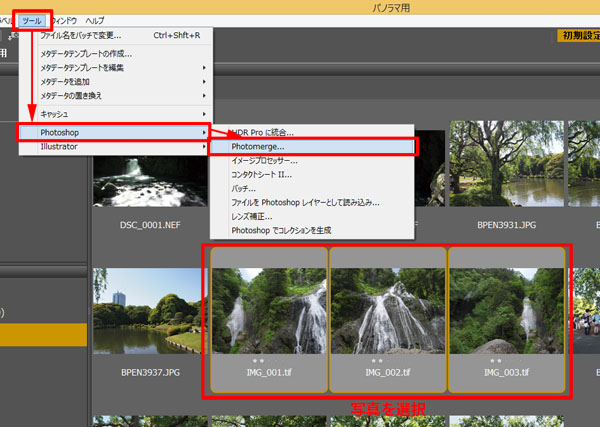

パノラマ化の作業は、写真の選択からはじまる。Photoshopに読み込んで「ファイル」メニューの「自動処理」→「Photomerge」を実行してもよいが、Bridgeで写真を選択して、「ツール」メニューの「Photoshop」→「Photomerge」を実行するほうが分かりやすい。

パノラマ化する写真を選択して、「Photomerge」を実行

パノラマ化する写真を選択して、「Photomerge」を実行

≪ワンポイント≫

■「Photomerge」とは

Photoshop CCに搭載されたパノラマ合成機能の名称。Photoshop CCから実行する方法と、Bridgeから実行する方法があるが、作業方法も処理内容もどちらも同じ。作業しやすい方で実行すればよい。

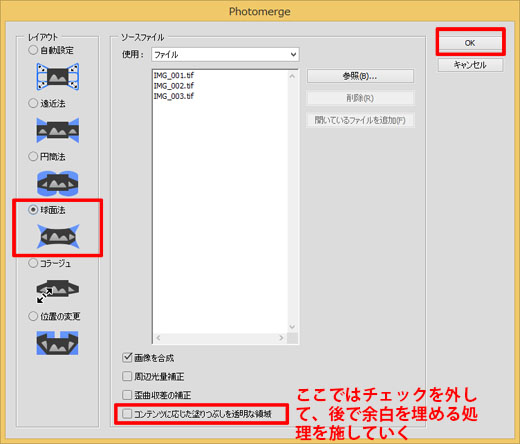

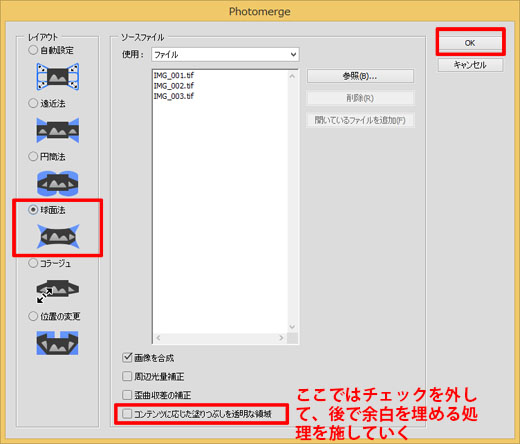

■STEP2 「レイアウト」を選択する

「Photomerge」画面が表示されたら、「レイアウト」でパノラマに合成するアルゴリズム(方法)を選択。撮影したレンズや距離により異なるが、標準レンズで写したゆがみの少ない写真なら「自動設定」、広角系で撮影した写真では「球面法」や「円筒法」が向いている場合が多い。ここでは各レイアウトを比較した結果、「球面法」を選択。「OK」ボタンをクリックして合成を実行する。今回は「コンテンツに応じた塗りつぶし」のチェックを外し、後から手動で余白を埋める処理を施す。

「レイアウト」を選択して、「OK」ボタンをクリック

「レイアウト」を選択して、「OK」ボタンをクリック

≪ワンポイント≫

■「レイアウト」による合成結果の違い

パノラマ合成は、合成後の余白の面積が重要になる。少ない歪みで、トリミングしても写真が大きく見せられるレイアウトを選択することが大切だ。「Photomerge」を実行するときは、「レイアウト」の選択だけでなく「歪曲収差の補正」機能も使い、できるだけトリミングしやすい形状に合成したい。掲載している作例は、各「レイアウト」とそれぞれの「歪曲収差補正」をオンにした合成結果で、周囲のチェック模様の部分は透明な状態(=余白)になっている。

自動設定

自動設定

自動設定/「歪曲収差の補正」をオン

自動設定/「歪曲収差の補正」をオン

遠近法

遠近法

遠近法/「歪曲収差の補正」をオン

遠近法/「歪曲収差の補正」をオン

円筒法

円筒法

円筒法/「歪曲収差の補正」をオン

円筒法/「歪曲収差の補正」をオン

球面法

球面法

球面法/「歪曲収差の補正」をオン

球面法/「歪曲収差の補正」をオン

■STEP3 Photoshop CCで写真が表示される

写真のファイル名でレイヤーが重ねられている

写真のファイル名でレイヤーが重ねられている

Photoshop CCが起動して、合成されたパノラマ写真が表示される。パソコンの環境(メモリ容量など)によっては、同じ写真でも上手くつながらないこともあるので、その場合はあらかじめ各写真をリサイズしておくとよいだろう。合成された各写真は、「レイヤー」パネルでレイヤー別に重ねられている。

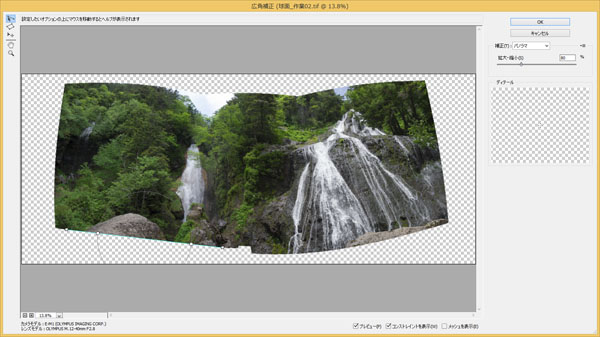

選択した写真が一枚の写真に合成された。周囲のチェック模様は透明な範囲

選択した写真が一枚の写真に合成された。周囲のチェック模様は透明な範囲

≪ワンポイント≫

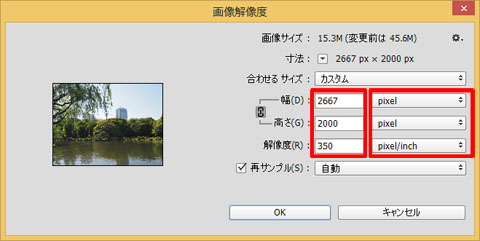

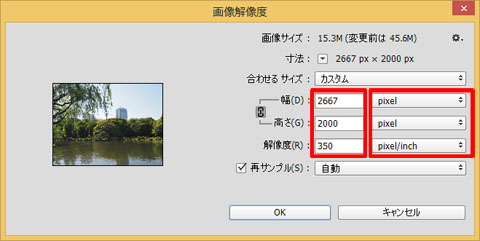

■リサイズするには

「イメージ」メニューの「画像解像度」を選択し、「画像解像度」画面で「幅」か「高さ」に変更したい寸法を入力。単位は「pixel」に設定すると分かりやすい。

単位を「pixel」にして、「幅」か「高さ」に新たなピクセル数を入力する

単位を「pixel」にして、「幅」か「高さ」に新たなピクセル数を入力する

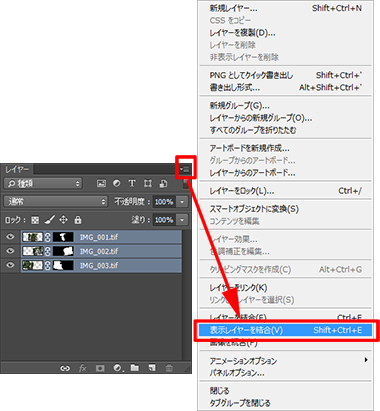

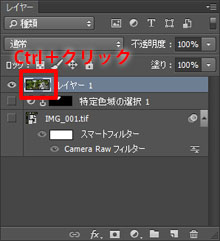

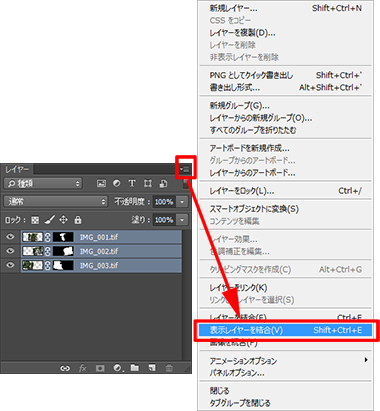

■STEP4 レイヤーを結合する

レイヤーに分けておく必要はないので、合成したレイヤーをひとつにまとめる。このとき、「画像を統合」してしまうと周囲の透明な部分がなくなり、余白が埋めにくくなるので注意。「レイヤー」パネルの  ボタンから「表示レイヤーの結合」を選択し、透明な領域を維持したままレイヤーをひとつにまとめておく。

ボタンから「表示レイヤーの結合」を選択し、透明な領域を維持したままレイヤーをひとつにまとめておく。

ボタンから「表示レイヤーの結合」を選択

ボタンから「表示レイヤーの結合」を選択

レイヤーをひとつにまとめる

レイヤーをひとつにまとめる

②合成で生じた歪みを補正する

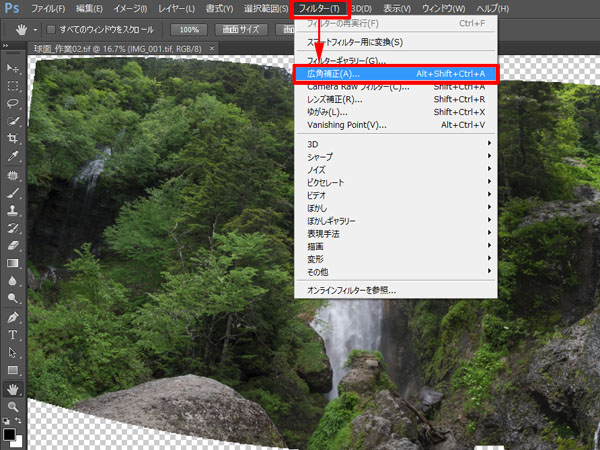

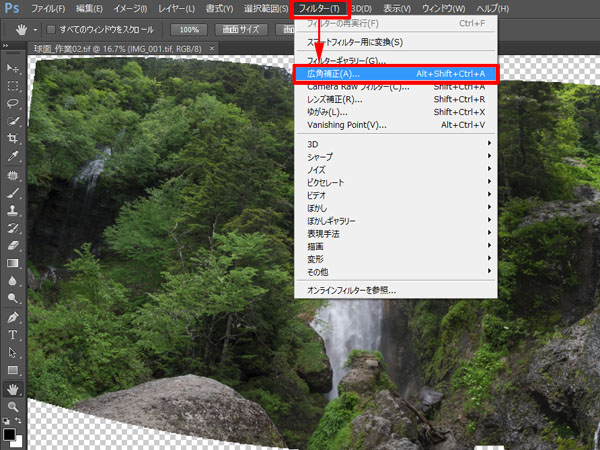

■STEP1 「広角補正」フィルターを選択する

湾曲した歪みをまっすぐに補正できる機能が、「フィルター」メニューの「広角補正」フィルター。本来は水平線や建物の垂直ラインなどがゆがんでいる状態をまっすぐに補正する機能だが、「Photomerge」で生じた歪みを軽減したり、余白を減らす際にも効果的な機能だ。

「フィルター」メニューの「広角補正」を選択する

「フィルター」メニューの「広角補正」を選択する

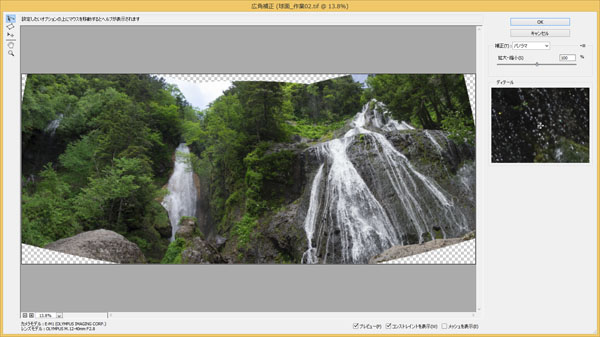

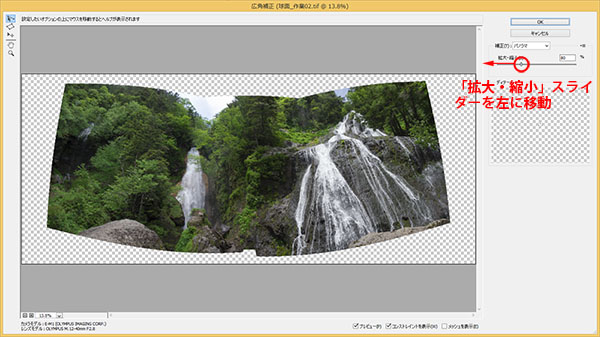

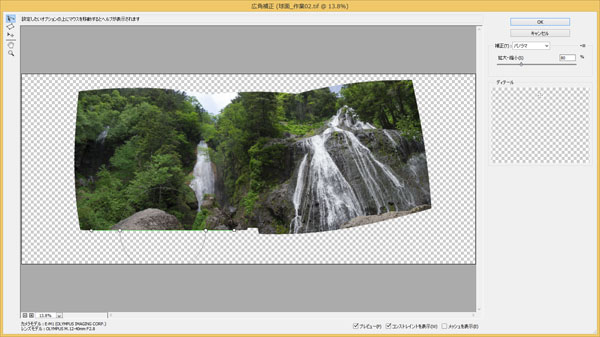

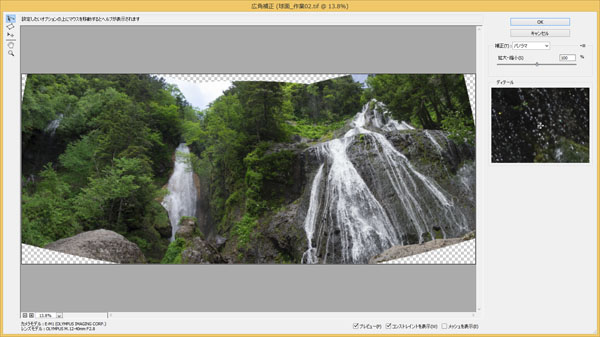

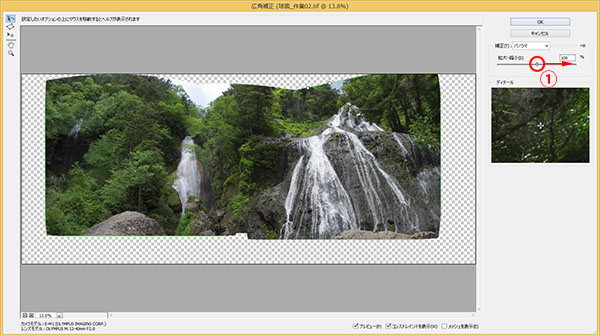

■STEP2 写真全体を表示する

作例はプレビュー画面から一部がはみ出た状態なので、まずは全体が見える状態に調整。この作業は、フィルター画面右上の「拡大・縮小」スライダーを左に移動して縮小すればOK。

写真の一部が画面からはみ出ている

写真の一部が画面からはみ出ている

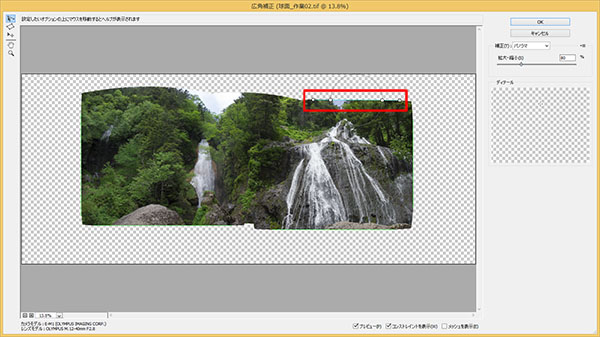

縮小して全体を表示する

縮小して全体を表示する

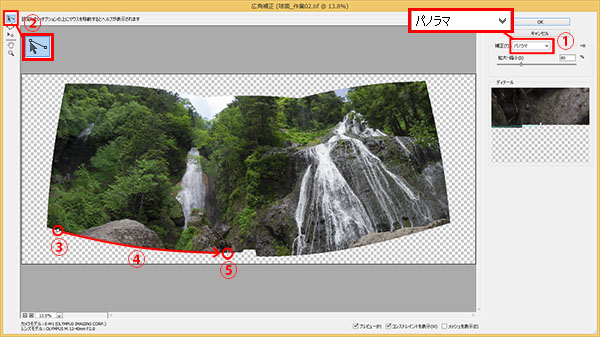

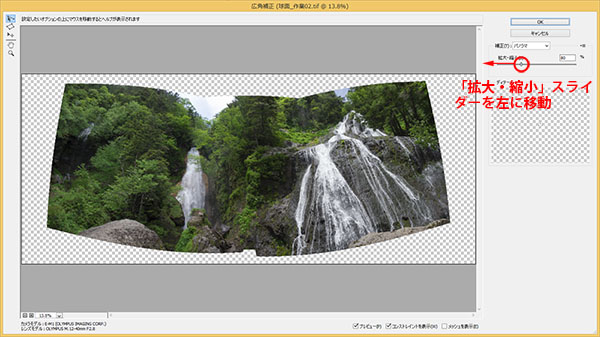

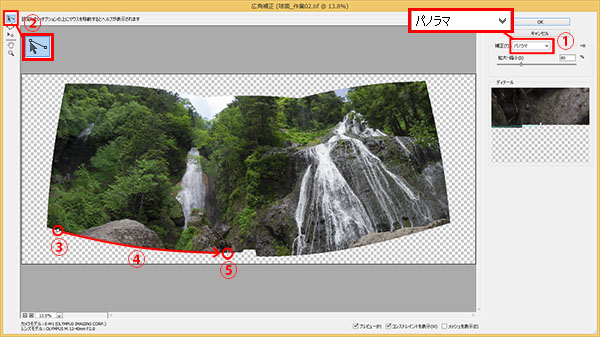

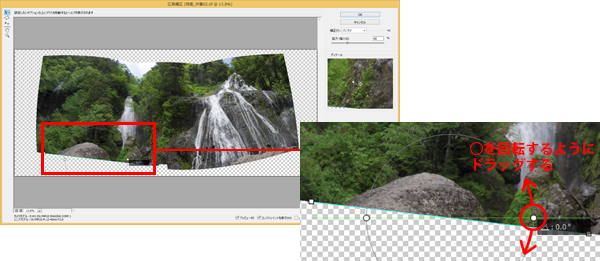

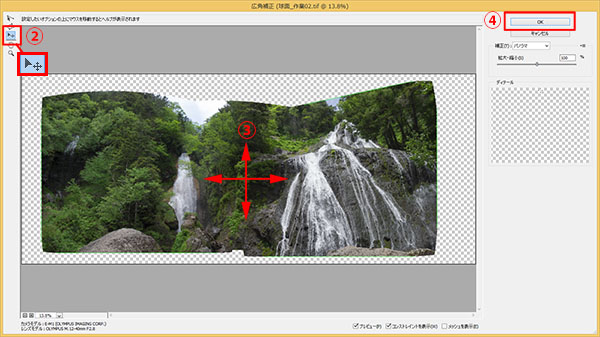

■STEP3 歪みを修整する

「Photomerge」のゆがみを補正するときは、①「補正」を「パノラマ」に設定する。歪みを取り除くツールが②「コンストレイントツール」で、③歪んだライン上でクリックして開始点を作成。さらに、④歪みに沿ってマウスを動かすとラインが作られるので、⑤歪みの終わり付近でクリックして終点を作成。これで、指定したラインが直線になるように画像が修整される。

「コンストレイントツール」で湾曲したラインをクリックして指定

「コンストレイントツール」で湾曲したラインをクリックして指定

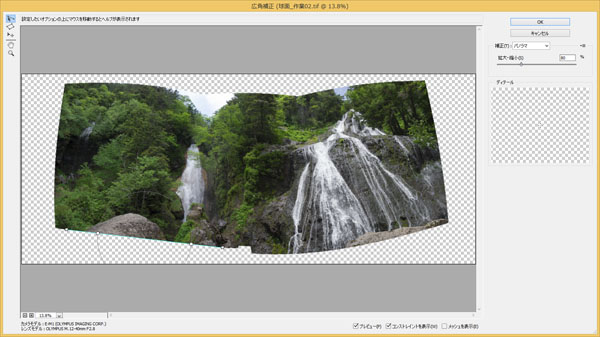

湾曲したラインが直線になるように画像が変形する

湾曲したラインが直線になるように画像が変形する

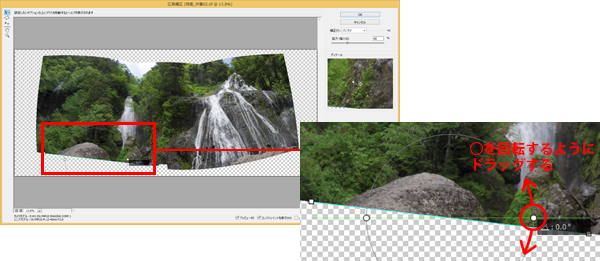

■STEP4 角度を補正する

STEP3で修整した直線は傾いた状態なので、水平になるように補正する。四辺をできるだけ水平/垂直にしておけばトリミング時の余白が減らせるので、違和感のない程度に整えておこう。この作業は、「コンストレイントツール」で作成したライン上の○を回転するようにドラッグすればOK。Shiftキーを押しながらドラッグすると、回転する角度が水平や垂直に固定できる。また、ラインを上下左右に移動して位置を調整することも可能。

Shiftキーを押しながら○をドラッグして線の角度を水平にする

Shiftキーを押しながら○をドラッグして線の角度を水平にする

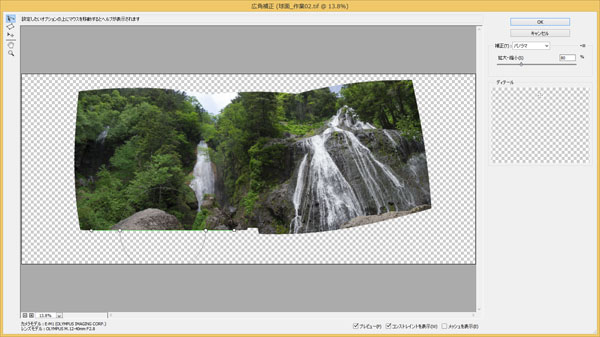

指定したラインが水平になるように画像が修整される

指定したラインが水平になるように画像が修整される

■STEP5 自然な奥行き感を演出

パノラマで合成した写真は、四辺すべてを水平/垂直に正すと奥行き感のない印象になってしまう。そこで作例では、右の上辺に角度を付けて奥行き感を演出。広角レンズで撮影すると画面の両端が引き伸ばされたように歪む現象を作り出すというわけだ。作業自体はSTEP4と同様で、「コンストレイントツール」で作成したラインをクリックして○を表示し、イメージする角度になるようにドラッグすればOK。修整する角度は写真によって加減しよう。

角度を修整したいラインをクリックして選択し、○を表示する

角度を修整したいラインをクリックして選択し、○を表示する

このラインに傾きが出て奥行きが感じられるように修整している

このラインに傾きが出て奥行きが感じられるように修整している

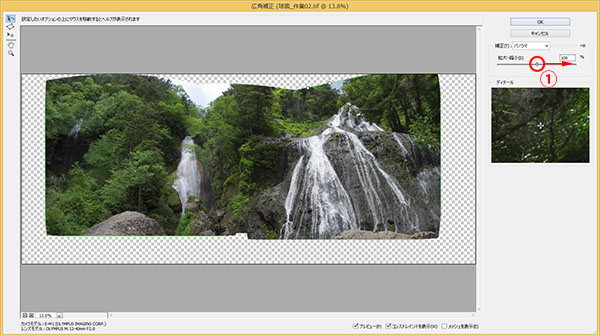

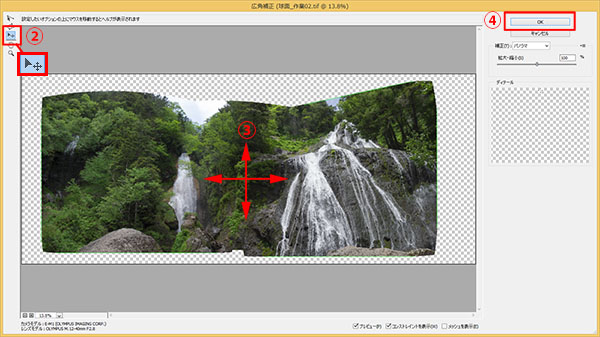

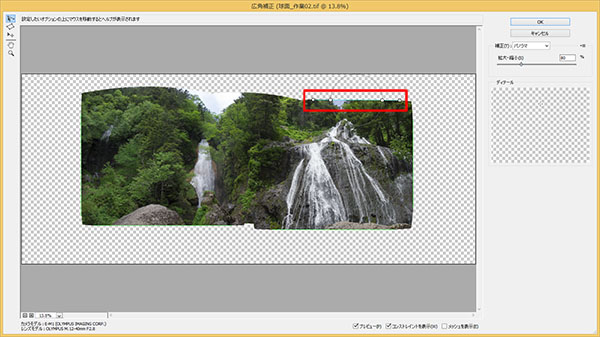

■STEP6 大きさと位置を整える

湾曲と角度を修整したら、①「拡大・縮小」スライダーを元の倍率(100%)に戻す。ここでは全体が見える倍率にしているが、さらに拡大して余白を減らしてもOKだ。画像の位置は、②「移動ツール」を選択して、③写真上でドラッグして調整できる。作業が終わったら、④「OK」ボタンをクリックして確定。

「拡大・縮小」スライダーを「100%」の位置に戻す

「拡大・縮小」スライダーを「100%」の位置に戻す

「移動ツール」で写真の位置を調整したら、「OK」ボタンで確定する

「移動ツール」で写真の位置を調整したら、「OK」ボタンで確定する

③色調を補正する

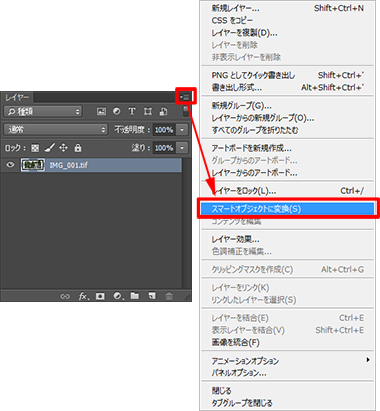

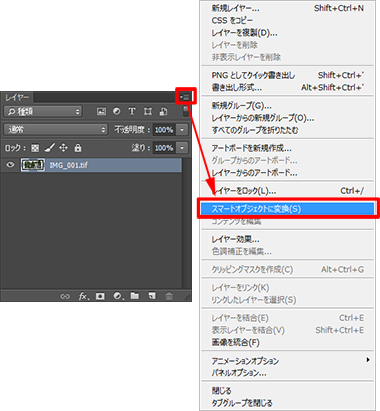

■STEP1 スマートオブジェクトに変換する

色の補正には、写真の色調整に適している「Camera Rawフィルター」を使用する。まずは、「レイヤー」パネルの ボタンをクリックして、「スマートオブジェクトに変換」を実行。スマートオブジェクト化することで、「Camera Rawフィルター」の設定があとから何度でも変更できるようになる。

ボタンをクリックして、「スマートオブジェクトに変換」を実行。スマートオブジェクト化することで、「Camera Rawフィルター」の設定があとから何度でも変更できるようになる。

ボタンをクリックして「スマートオブジェクトに変換」を選択

ボタンをクリックして「スマートオブジェクトに変換」を選択

レイヤーがスマートオブジェクトに変換される

レイヤーがスマートオブジェクトに変換される

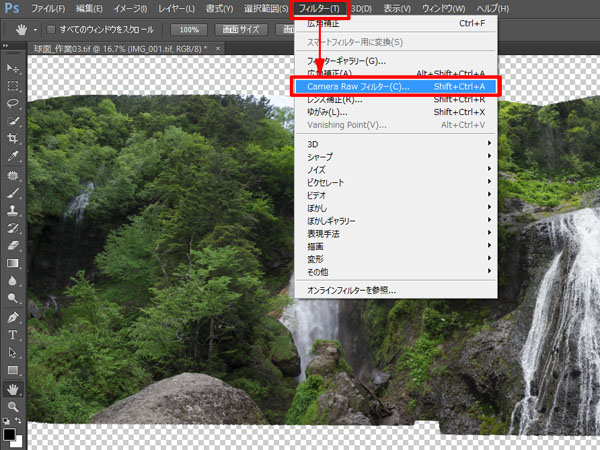

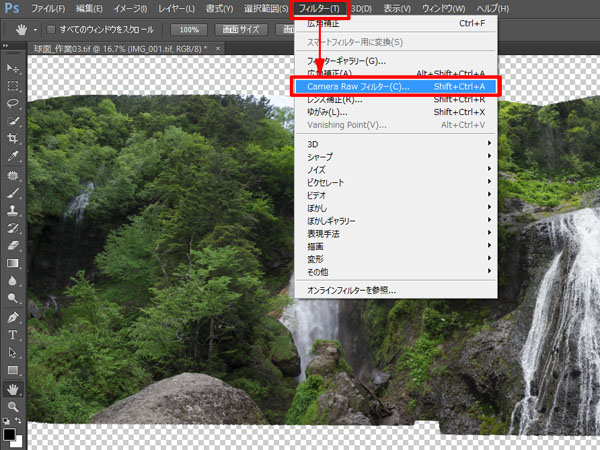

■STEP2 「Camera Rawフィルター」を選択する

補正したいレイヤーをスマートオブジェクトに変換したら、「フィルター」メニューの「Camera Rawフィルター」を選択する。

「フィルター」メニューの「Camera Rawフィルター」を選択

「フィルター」メニューの「Camera Rawフィルター」を選択

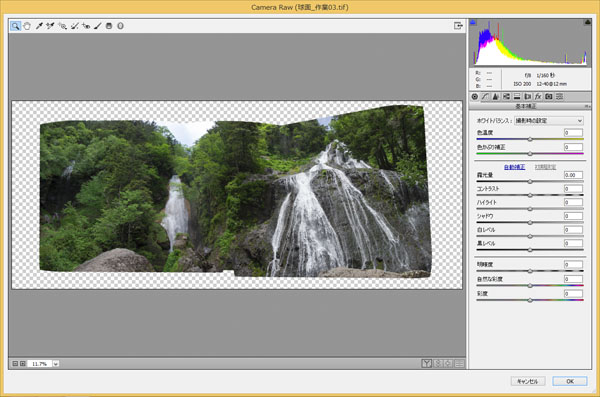

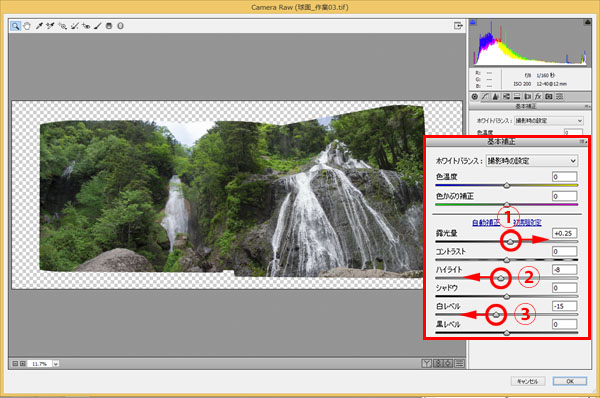

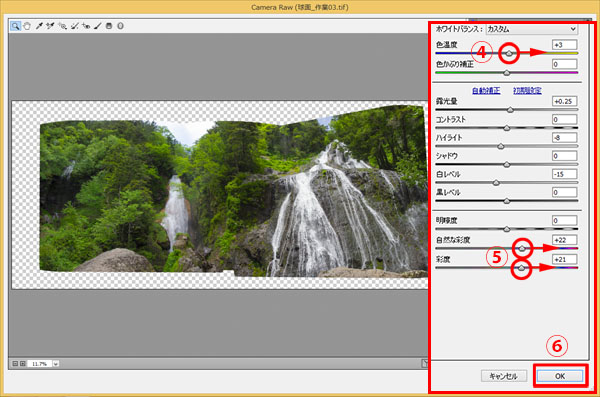

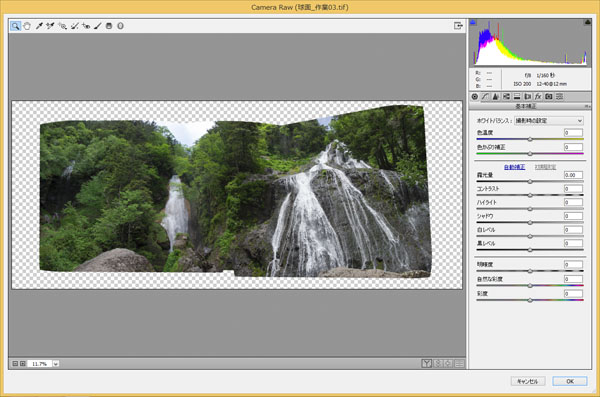

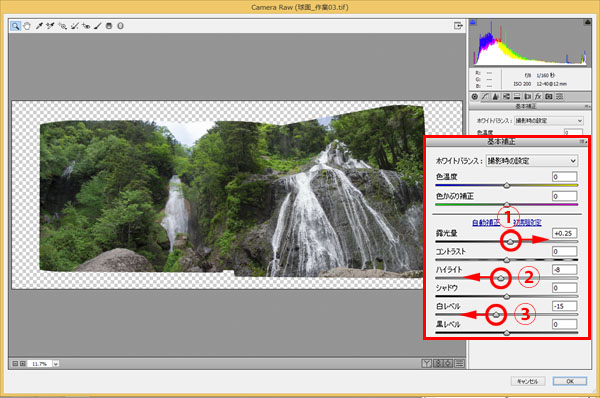

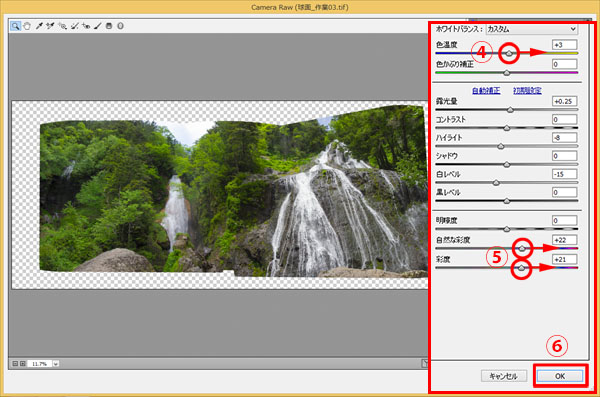

■STEP3 「Camera Rawフィルター」で色調を整える

作例は色調に関してはさほどイメージとは異なっていないので、微調整程度に①「露光量」で明るく補正。白とび気味になったハイライト(滝の水の流れ)は、②「ハイライト」と③「白レベル」スライダーを弱めることで救済している。さらに、④「色温度」でイエローを強めて緑の発色に深みを出し、⑤「自然な彩度」と「彩度」を強めて色彩に色の乗りを出してみた。調整できたら、⑥「OK」ボタンをクリックして確定する。

補正前の状態

補正前の状態

露出を少し明るく補正しつつ、ハイライトの白とびを軽減

露出を少し明るく補正しつつ、ハイライトの白とびを軽減

「色温度」と「自然な彩度」「彩度」で、発色と色の乗りを整える

「色温度」と「自然な彩度」「彩度」で、発色と色の乗りを整える

「Camera Rawフィルター」をダブルクリックする

「Camera Rawフィルター」をダブルクリックする

≪ワンポイント≫

■「Camera Rawフィルター」を再調整するには

「レイヤー」パネルの「Camera Rawフィルター」の部分をダブルクリックすると補正画面が表示され、いつでも再調整することができる。

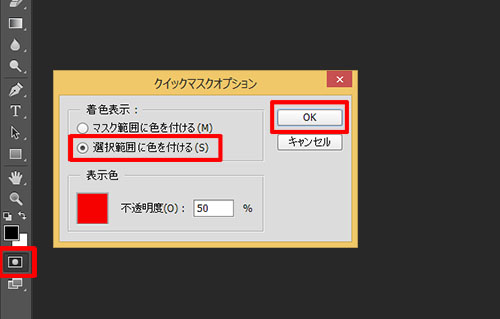

作例は左上と右上に空が写っているが、左上の空は白っぽくて印象が薄い状態。そこで、調整レイヤーとレイヤーマスクを使いこれを補正していく。調整レイヤーで部分的に補正するには、あらかじめ選択範囲を作っておくと簡単だ。「なげなわツール」でザックリと選択してもよいが、補正の境界を曖昧にぼかすため、「クイックマスクモード」と「ブラシツール」を使ってみよう。まずは、ツールパネル下部の  ボタンをダブルクリックして、「選択範囲に色を付ける」に設定する。

ボタンをダブルクリックして、「選択範囲に色を付ける」に設定する。

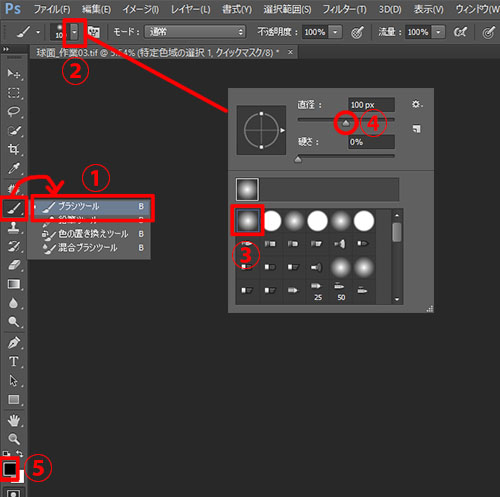

ツールパネルで①「ブラシツール」を選択したら、②「プリセットピッカー」をクリックして、ボケ足のある③「ソフト円ブラシ」を選択。④「直径」でブラシの太さを調整し、⑤「描画色」を「黒」に設定。

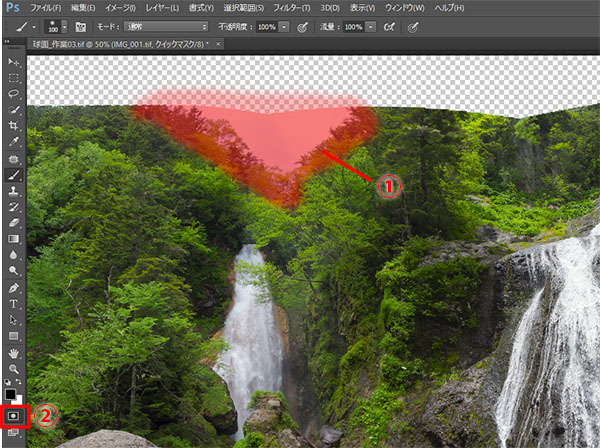

①ブラシツールで選択したい部分をドラッグすると赤く塗りつぶされる。補正したい範囲が含まれるように塗りつぶしていこう。描画した部分を修整するには、描画色を「白」に変更して塗りつぶすか、ツールパネルの「消しゴムツール」でドラッグする。補正範囲を塗りつぶしたら、② ボタンをクリックして、③塗りつぶした領域を選択範囲に変換。

ボタンをクリックして、③塗りつぶした領域を選択範囲に変換。

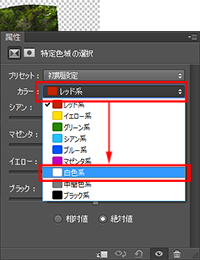

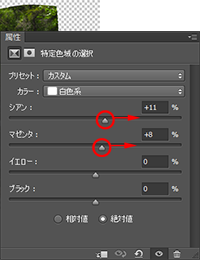

「レッド系」や「ブルー系」など指定した色の系統に対してカラーバランスが整えられる機能。たとえば「青にマゼンタを足す」などの補正が行なえる。色に深みを出すような補正に効果的で、プリントを意識した仕上がりを目指すなら、使いこなしたい機能のひとつ。「相対値」と「絶対値」の違いは、前者は効きがマイルドで、後者は強めの補正が行なえると覚えておけばOK。

補正のためのレイヤーの構成

補正のためのレイヤーの構成

パノラマ化する写真を選択して、「Photomerge」を実行

パノラマ化する写真を選択して、「Photomerge」を実行 「レイアウト」を選択して、「OK」ボタンをクリック

「レイアウト」を選択して、「OK」ボタンをクリック

自動設定

自動設定

自動設定/「歪曲収差の補正」をオン

自動設定/「歪曲収差の補正」をオン

遠近法

遠近法

遠近法/「歪曲収差の補正」をオン

遠近法/「歪曲収差の補正」をオン

円筒法

円筒法

円筒法/「歪曲収差の補正」をオン

円筒法/「歪曲収差の補正」をオン

球面法

球面法

球面法/「歪曲収差の補正」をオン

球面法/「歪曲収差の補正」をオン