2015年10月05日

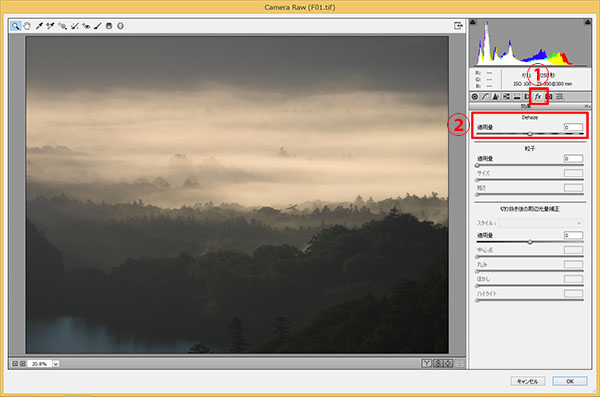

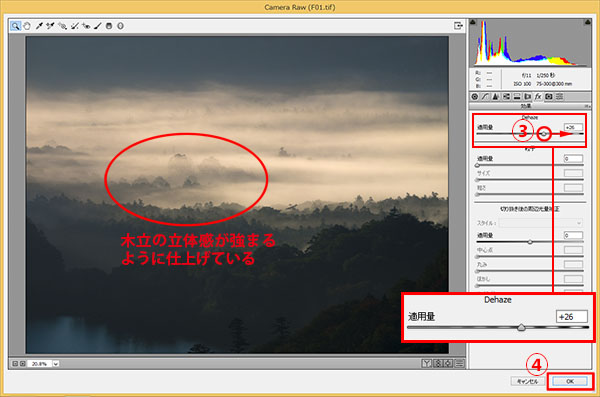

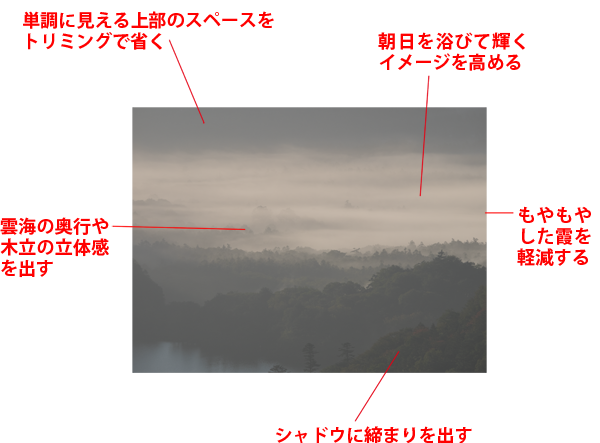

今回取り上げるのは、幻想的に広がる雲海の光景。朝日に輝く雲と木立のコントラストを立体的に仕上げていく。後半に使用する新機能「Dehaze」の効果にも注目。実用性を実感できるはずだ。

眼下に雲海が広がる光景は、フォトジェニックなシーンのひとつ。上手に写して、作品に含めたいところだ。

しかしながら、遠景の撮影は霞の影響が出てコントラストの弱い写りになることが多い。作品として仕上げるからには、これらを改善してクリアな色調にしておこう。

テーマ:霞んだ雲海を立体的に仕上げる

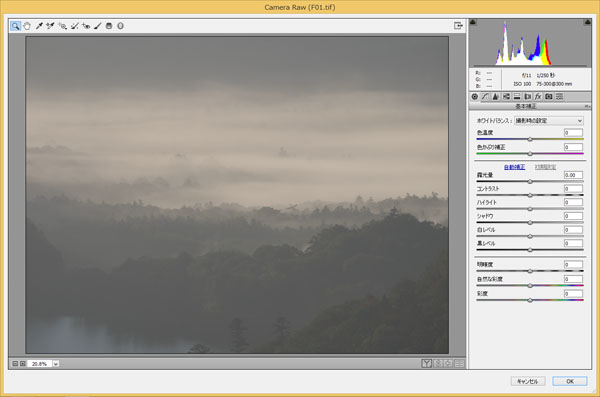

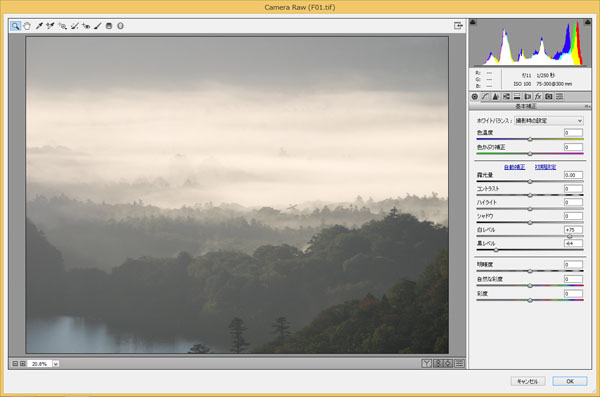

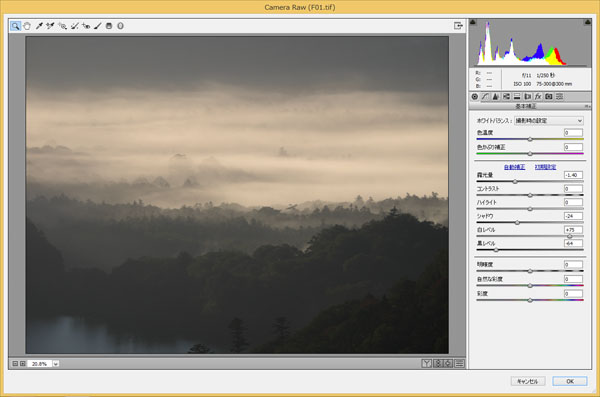

オリンパス OM-D E-M1 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II 絞り優先AE(F11 1/250秒) 補正なし ISO100 WB:オート

肉眼ではすっきりした視界に見えていても、撮影するとコントラストが弱まるのはよくあること。一見すると失敗写真のように見えるが、適度なコントラストの弱さは「黒から白までの階調がすべて含まれている」証しなので、レタッチの素材としては悪い状態ではない。

レタッチの設計

「補正後」と「レタッチの設計」拡大図はこちらをクリック ※別ウィンドウで表示

>>作例写真のダウンロードはこちらから

※作例写真を使ってPhotoshopの操作が学べます。画像の利用目的は個人利用に限ります。

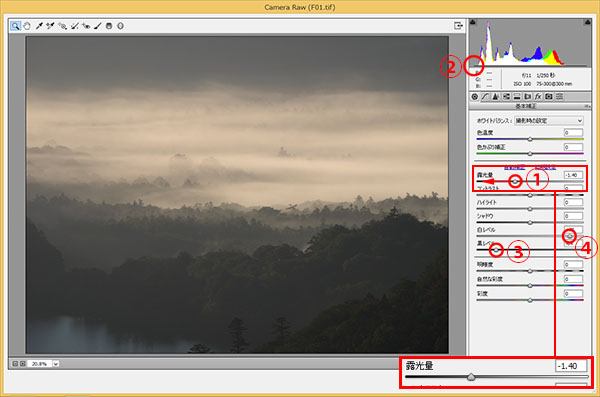

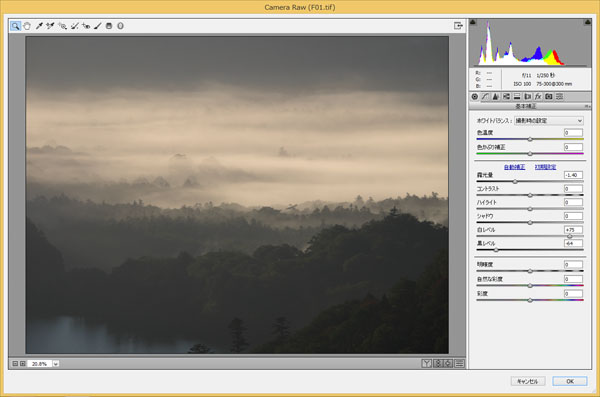

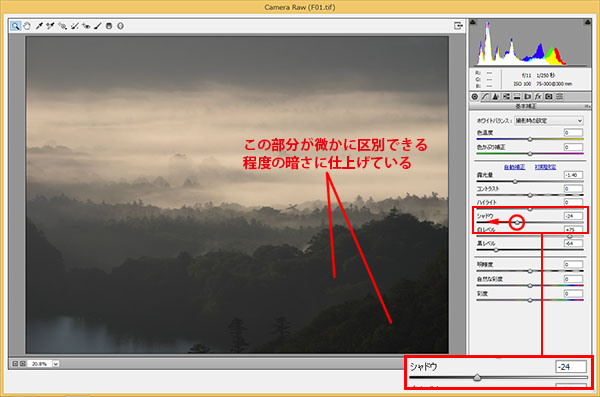

霞んだイメージをどうやって改善するか?

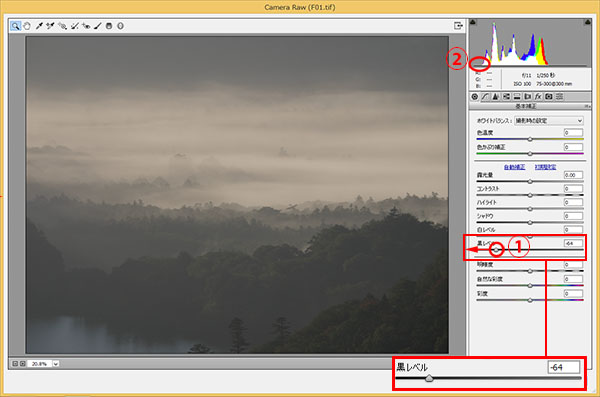

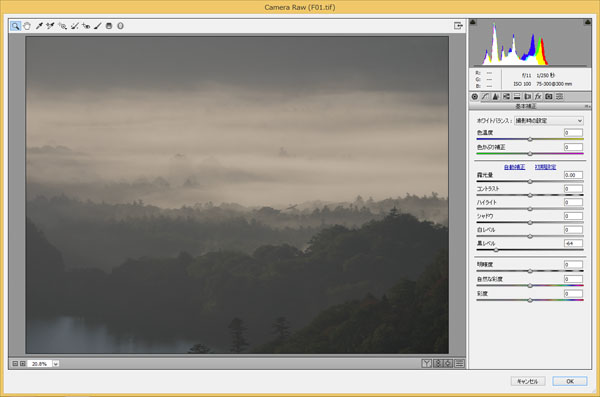

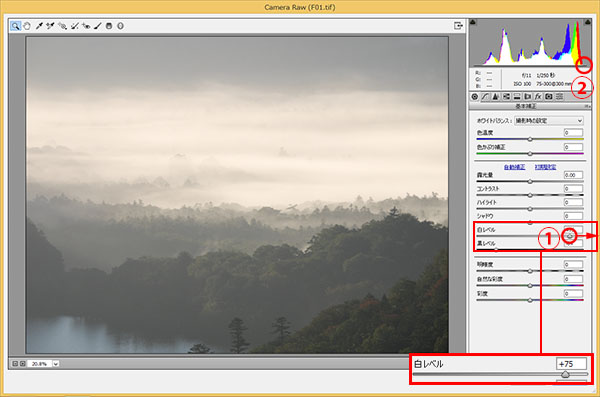

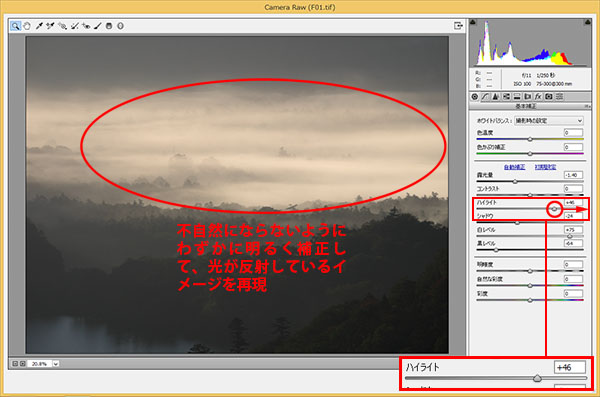

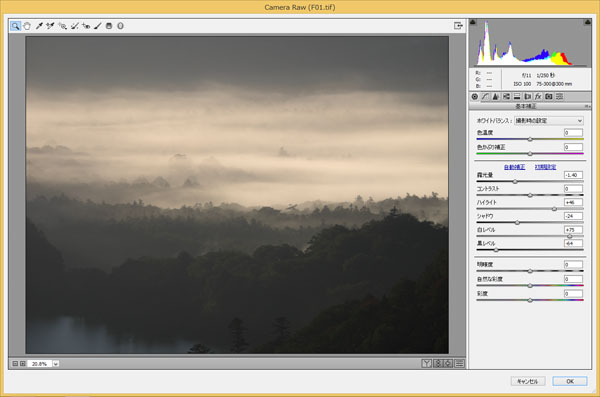

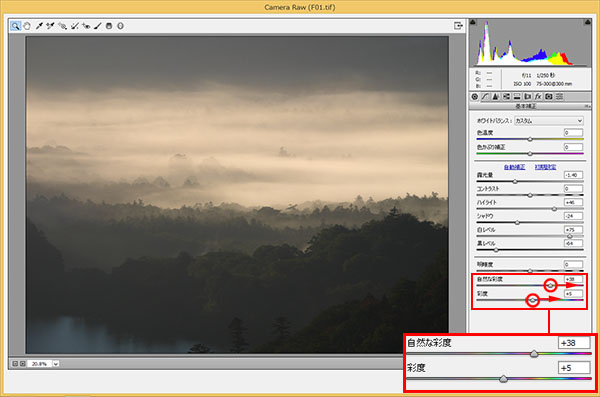

作業の流れとしては、黒を引き締め、適度な白さを出し、雲海の色を調整すればOK。

問題は霞んだイメージの軽減だが、これは「Camera Rawフィルター」の「Dehaze」機能で調整できる。

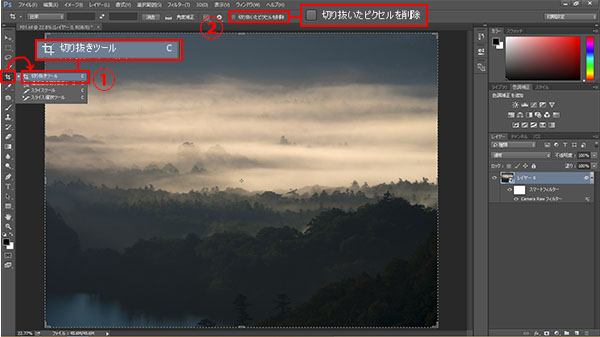

今回はトリミング以外のほぼすべての作業を「Camera Rawフィルター」で行なっているので、RAWで撮影しているユーザーも(Camera Raw機能を使った)現像の参考になるだろう。

また、Photoshop CCのCamera Rawと同等の機能を有するLightroom CCでも同じ処理が可能だ。

はじめに

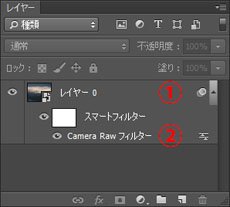

補正のためのレイヤーの構成

補正のためのレイヤーの構成

レイヤーの構成はとてもシンプル。①の「レイヤー0」は「背景」レイヤーをレイヤー化してスマートオブジェクトにしたもので、②は「レイヤー0」に対して適用した「Camera Rawフィルター」になっている。

①「Camera Rawフィルター」の準備をする

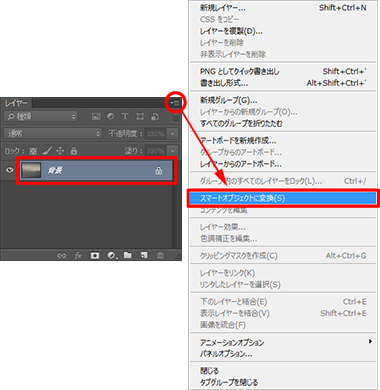

■STEP1 「背景」をスマートオブジェクト化する

「レイヤー」パネルで「背景」レイヤーを選択したら、![]() ボタンをクリックして「スマートオブジェクトに変換」を選択。「レイヤー0」が作られ、レイヤーサムネールの右下にアイコンが付加されたらOK。レイヤーをスマートオブジェクトにしておけば、フィルターなどの設定が後から変更できて便利だ。

ボタンをクリックして「スマートオブジェクトに変換」を選択。「レイヤー0」が作られ、レイヤーサムネールの右下にアイコンが付加されたらOK。レイヤーをスマートオブジェクトにしておけば、フィルターなどの設定が後から変更できて便利だ。

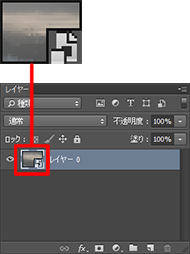

スマートオブジェクトのレイヤー(レイヤー0)が作られる

スマートオブジェクトのレイヤー(レイヤー0)が作られる

≪ワンポイント≫

■「スマートオブジェクト」とは

元の画質を維持したまま編集が行なえる形式の画像レイヤーのこと。拡大や縮小、フィルター加工、変形などを行なった後でも、編集内容を変更したり取り消して元の状態にすることができる。「調整レイヤー」の編集機能版と考えると分かりやすい。

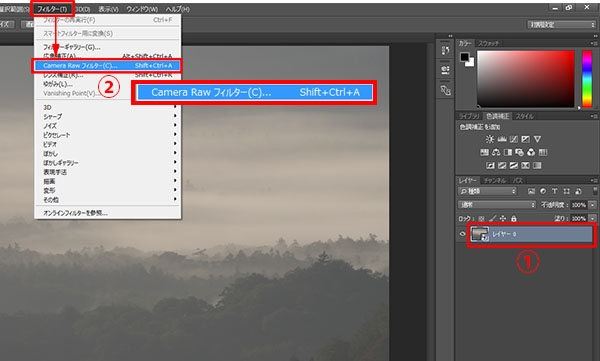

■STEP2 「Camera Rawフィルター」を表示する

①STEP1で作成したレイヤー(レイヤー0)を選択したら、②「フィルター」メニューの「Camera Rawフィルター」を選択。これで、「Camera Rawフィルター」画面が表示される。

レイヤーを選択して「フィルター」メニューの「Camera Rawフィルター」を選択

レイヤーを選択して「フィルター」メニューの「Camera Rawフィルター」を選択

![]()

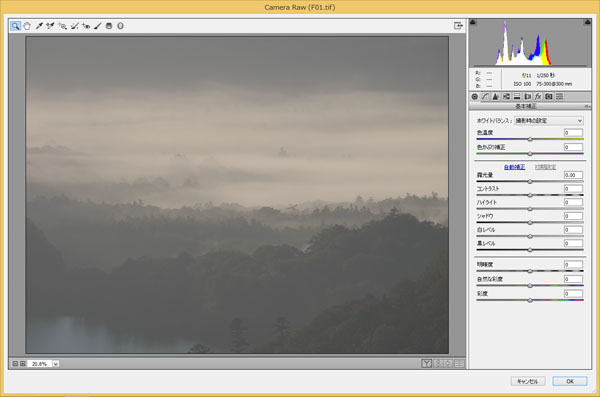

「Camera Rawフィルター」画面が表示される

「Camera Rawフィルター」画面が表示される

≪ワンポイント≫

■「Camera Raw」とは

Photoshopに搭載されたRAW現像機能のこと。色温度の変更や露出の補正など、「写真的」な編集が行なえるのが特徴。Photoshop CCでは、Camera RAW機能をフィルターとして使用することができる。