2022年11月11日

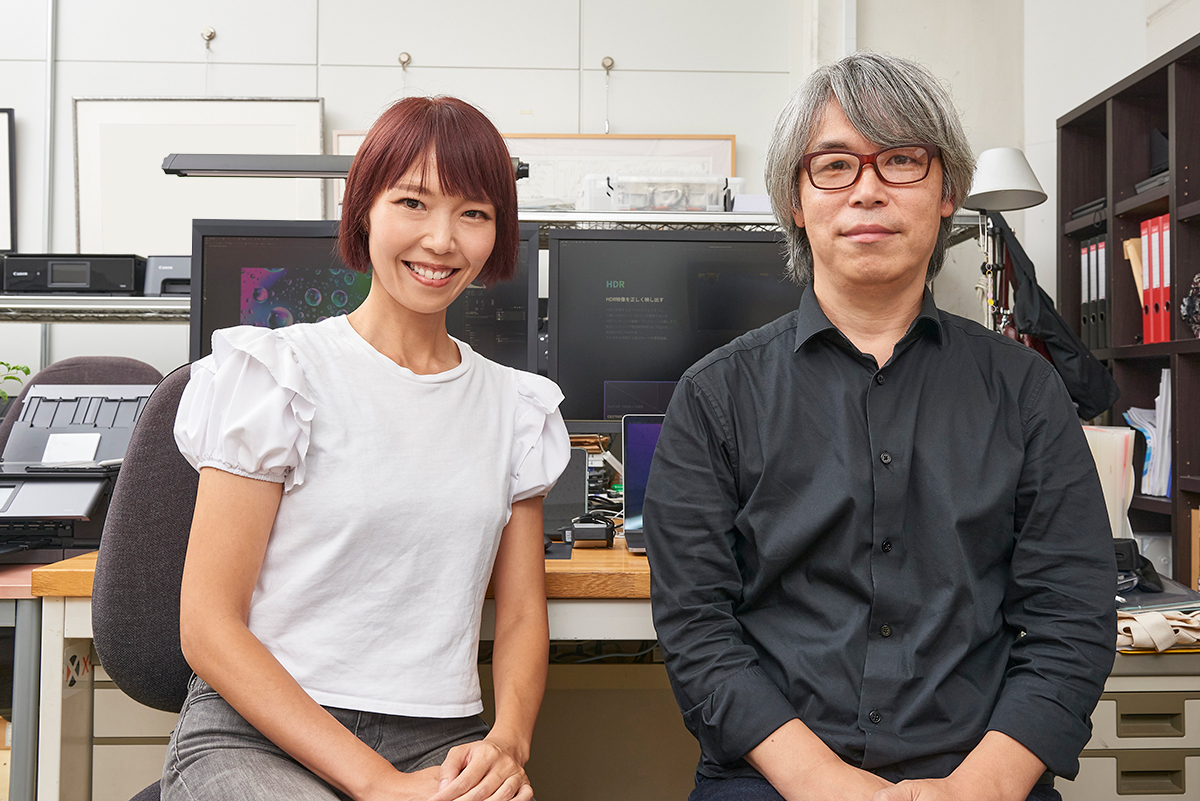

2022年9月にEIZOから発売されたカラーマネージメントモニター「CG2700X」。プロフェッショナルの現場で人気の高い、ColorEdge CGシリーズの新モデルだ。今回はこのCG2700Xの魅力について、プリンティングディレクター小島 勉氏とフォトグラファー佐藤かな子氏に対談を行ってもらった。対談場所は小島氏のオフィスの一角で、同氏のデスクに置かれたCG2700Xの前での対談となった。

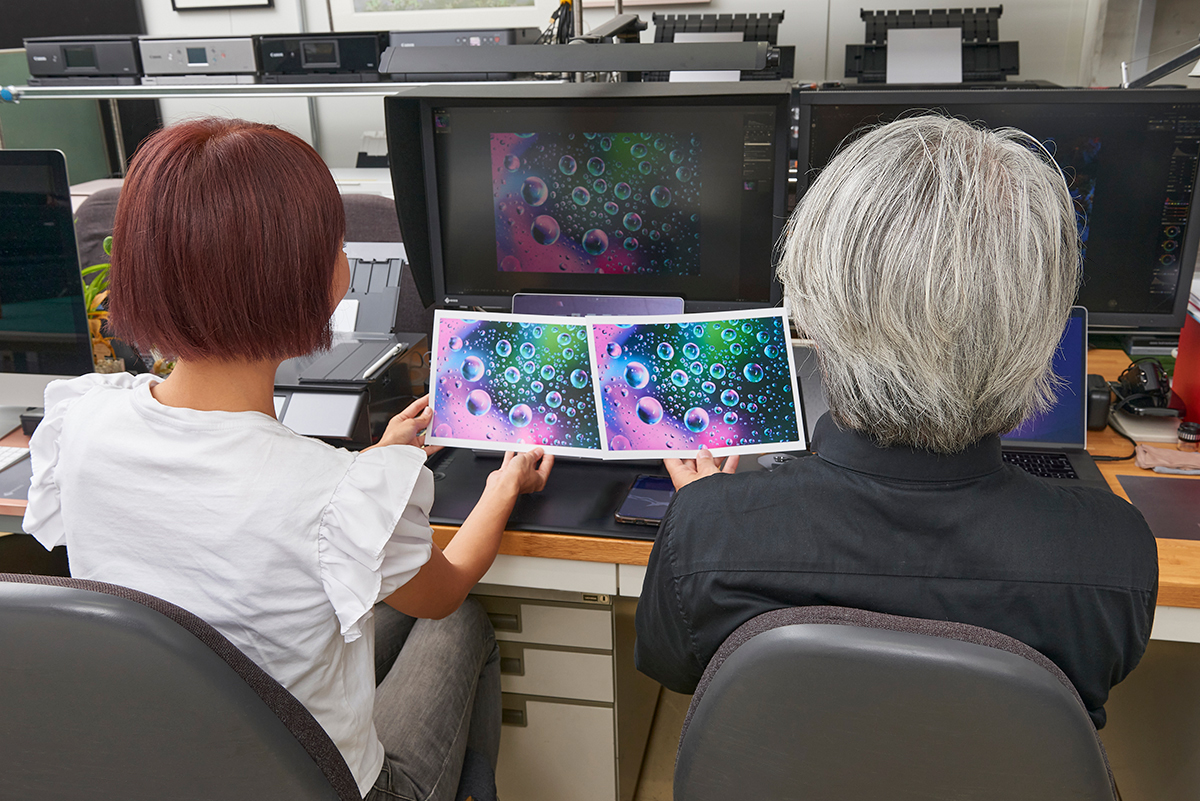

左:佐藤かな子氏 右:小島 勉氏

撮影:坂上俊彦

―――ColorEdge CGシリーズとの出会いからお聞かせください。

小島 ColorEdgeシリーズの初号機は2003年発売のCG21とCG18ですが、僕は翌年の2004年からCG21を使っています。当時の液晶は視野角が狭く、見る角度が限定されていたので、ブラウン管の方が使いやすかったのですが、実際にCG21の画面を見ると色がきれいというのが第一印象で、これならちょっと使ってみたいなと思いました。

その頃はまだ、僕の働く印刷業界ではカラーマネージメントの方法論が確立されていませんでしたし、モニターの見た目ではなくCMYKの数値で色管理するのが当たり前だったので、ColorEdgeの最大の特徴であるカラーマネージメント機能についてはあまり重視していませんでした。しかしその後CG21を使いこんでいくうちに、色がきれいというよりも色を正確に再現しているのだということに気がついて、このモニターなら見た目の色を信頼してもいいのではないかと思うようになりました。

佐藤 私は2010年発売のCG245Wが最初の1台です。それまで作品展用のプリントを指定業者に依頼する際など、自分のイメージと印刷の仕上がりとの誤差調整に苦労していて、自分で出力した色見本を付けたり、手探りで他社カラーマネージメントツールを導入するなどしていました。

しかし、作品のWeb掲載や海外のクライアントと作品をデータでやりとりすることも増えて、紙の色見本に頼れなくなったとき、どこを基準に色味を調整すれば良いのかと悩むように…。ColorEdgeと出会ったのはそんな時で、再現性の正確さと美しさに驚いたのはもちろん、工場出荷時に1台ずつ手作業で調整確認されているということにも驚きました。それまでは色の基準に自信が持てず、結局何度も調整をしていたのですが、これからはColorEdgeを共通言語にすれば良いのだという安心感で使い始めましたね。

小島 たしかCG245Wは初めてキャリブレーションセンサーを内蔵したモデルだったと思います。外付けのセンサーだとついキャリブレーションを忘れがちになるものですが、内蔵センサーによって色調整が自動化されたのは画期的でした。性能だけではなく使い勝手の良さもあったので、ColorEdgeはいち早くフォトグラファーの信頼を勝ち取って、そこから印刷業界や映像業界に広まっていった印象です。

―――今回、小島さんと佐藤さんにはColorEdge CGシリーズの最新モデルを1ヶ月ほど使っていただきました。小島さんには27型・4K解像度のCG2700Xを試してもらいましたが、第一印象はどうでしたか?

小島 このサイズと解像度は僕にとって絶妙な組み合わせで、とても気に入りました。27型・4K解像度だと、モニターを見ているというよりも紙にプリントしたときの見え方に近いんです。画素と画素との距離のことを画素ピッチというのですが、CG2700Xの画素ピッチは0.155mmです。そこまで画素ピッチが小さくなると、肉眼では一つ一つの画素を識別できなくなり、紙にプリントしたときの見え方に近くなるのだと思います。

僕はだいたい目元から70cmほど離してモニターを設置するのですが、この距離だと27型の画面が視界の中にぴったり収まる感じになります。これより大きな31型の4Kモニターも使ってみたことがあるのですが、ちょっとサイズが大きすぎるのか、画面の端を見るときに首を振る必要がありました。そういう意味で、27型・4K解像度のCG2700Xは、画面のサイズも解像度も個人的には最適な仕様ですね。

小島氏が実際に使用する際のセッティング。目元から70cmほど離した位置にモニターを設置している。

―――佐藤さんには姉妹機のCG2700Sを使っていただきました。こちらの解像度は4Kではなく2560×1440ですが、CG2700Xと同じく27型です。サイズ感はいかがでしたか?

佐藤 私はこれまで24型のCG245WやCS2420-Zを使用していたので、27型は少し大きいかなと思っていましたが、実際に設置してみるとモニター本体のデザインがすっきりしているからか、違和感はありませんでした。より広い空間で快適に作業ができて、使い慣れると24型では小さく感じてしまいますね。

小島 佐藤さんが使っているCS2420-Zと比べると、スタンドが少し細くなっています。台座もスッキリしていますし、そういったデザインの細かいアップデートが意外と効果的だったりします。

佐藤 27型の大きさだと、画像のサムネイルを大きめに表示しつつ、サイドに画像情報を表示することができます。画面サイズに余裕があると作業も快適ですね。

―――見え方についてはいかがでしょう?

佐藤 すでに使用しているCS2420-Zもカラーマネージメントされているので、CG2700Sになって劇的に色が変わるということはありませんが、個人的にはより透明感や立体感を感じました。薄い膜を1枚取り去ったような印象と言いますか、ハイライトの抜けや暗部もディテールの存在感が増しているようです。諧調がより豊かに見えることで、より繊細な作品作りを心がけられるようになりますし、作品が美しく再現されると、また次の作品へのモチベーションに繋がる。表現者にとっては重要なことですよね。

小島 僕にとっては、データに対していかに正確に表示してくれるのかが重要です。ColorEdge CGシリーズは元々そういった思想で作られているので、高い満足度を得られます。他社では光沢感のあるグレアパネルを採用したモニターが多く、それにより黒も締まるし、コントラストも効いてきれいに見えるんです。しかし、それは正しい見え方とは言えません。それに対し、ColorEdge CGシリーズはノングレアパネルを採用しています。まるで自分がフォトグラファーの目を通して見ているような感覚が重要で、過度な演出はその邪魔になってしまうと思います。

―――実際に佐藤さんの作品を4K解像度のCG2700Xに表示してみましょう。

小島 佐藤さんといえば水中の写真ですね。ダイビング歴はどれくらいですか?

佐藤 15年くらいです。写真はそれより前に始めていましたが、ダイビングをするようになってそこでしか見られない世界を切り取りたいと思って、水中でも写真を撮るようになりました。海の色をただ鮮やかでハイコントラストなモニターで見ると、伊豆の海も外国の海もみんな同じようにきれいに見えてしまいますが、実際は場所や天候などによって緑の具合や青の濃さは違います。その微妙な階調や深みの再現は重要で、CG2700Xはしっかりとそれが見られるのが良いですね。

佐藤氏の撮影した海中写真をCG2700Xで確認していく。

佐藤氏の撮影した海中写真をCG2700Xで確認していく。

小島 CG2700X で見ると4Kの恩恵が感じられますね。ディテールをしっかり確認できます。写真の現像は普段どんなソフトを使っていますか?

佐藤 仕事の撮影では、基本的にキヤノンの純正ソフトDigital Photo Professionalを使っていますが、作品によってAdobe PhotoshopやLightroomも使います。

このカメの写真は伊豆諸島・式根島の海中温泉というポイントで撮影したものですが、ただ綺麗なブルーではなく、海藻の豊かな緑色も含まれた海の色で、プリントする際にも気を使いますね。

場所によって微妙に異なる海の色を見事に再現してくれている。

小島 現像するときは、水中での見え方に合わせていくのですか?

佐藤 そうですね。水中では赤や黄色といった鮮やかな色彩は水に吸収されやすいので、充分に光が届かないと全体が青や緑がかった色味に見えてしまいます。なので撮影にはライトが必要で、光を当てた瞬間に色彩が鮮やかに目覚めます。その瞬間の感動をしっかりと覚えておいて、自宅に帰ってモニター前でゆっくり照らし合わせるといった感じですね。

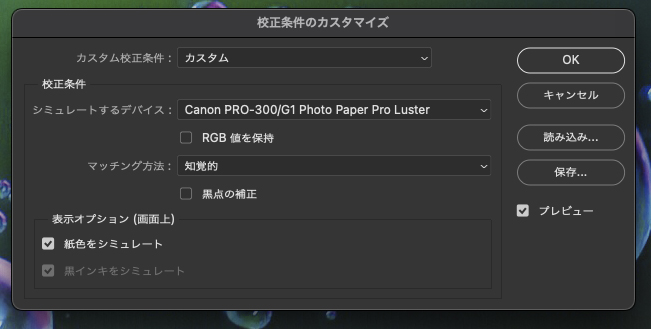

小島 キヤノンのインクジェットプリンターで佐藤さんの写真を出力してみました。顔料インクのPRO-G1と、染料インクのPRO-S1の両方で出力していますが、どちらもモニターと近い見え方になっています。インクの性質で発色の傾向がG1とS1では少し違いますが、許容範囲に収まっていると思います。

佐藤氏の作品をキヤノン PRO-G1、PRO-S1で出力し、モニターの見え方と比べてみる。

プリントに使用した作品。コントラストの高い写真だが、実際のプリントとかなり近い見え方で表示してくれた。

佐藤 染料インクのS1の方が少し締まっていて、コントラストが強調されていますね。このビビッドな作品と光沢紙との組み合わせでは、どちらかというとS1の方が好ましいかもしれません。

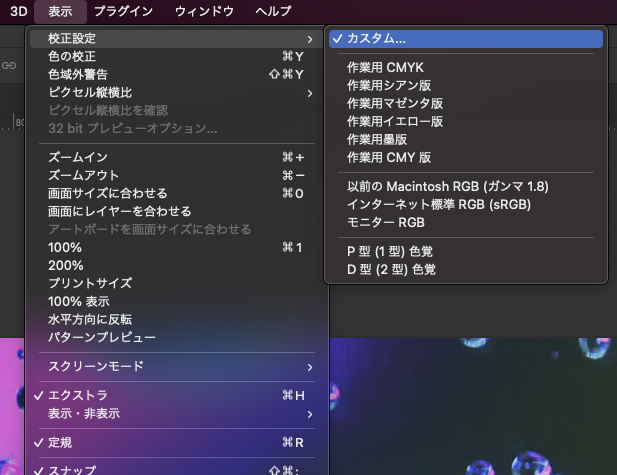

小島 おそらくカラーマネージメント的には、顔料インクのG1の方がよりモニターとの見え方が近くなると思います。それに対してS1の方は色の鮮やかさとメリハリがあって、なんというかポジフィルム的な見え方なんですよね。実は個人的にはS1のほうが好みなんですが、どちらもハイエンドなプリンターですから、どちらを選ぶかはとても悩ましいですね。プリンターの機種や用紙による色の違いなども、ColorEdgeとPhotoshopを使って、ある程度正確にシミュレーションすることができます。ちょうど今、CG2700XではPhotoshopの画面を表示していますが、「校正設定」機能の「カスタム」で用紙プロファイルを選択して、プリントのシミュレーションをしている状態になっています。

Adobe Photoshop上で、「表示」→「校正設定」→「カスタム」を選択し、「シミュレートするデバイス」で使用するプリンターを選択、表示オプションでは「紙色をシミュレート」にチェックして表示している。

佐藤 私も普段G1を使用していて、プリントする際はDigital Photo Professionalのシミュレーション機能も使っています。用紙自体の色味も様々ですし、特にマット紙だと種類によって暗部の締まり具合もだいぶ異なるので、できるだけモニター上でシミュレーションしてから出力するようにしています。

小島 シミュレーションにはモニターの表示性能が大きく関わってきます。ColorEdgeは階調がきちんと出ているので、シミュレーションの精度は高いと思います。

佐藤 ところで、このモニターの上にあるのはプリントを見るためのライトスタンドですよね?

小島 これはEIZO製のLEDスタンドZ-208PRO-5000Kといって、演色性の高いLEDが光源として使われています。色温度は5000ケルビンで、7段階の調光ができるので、手元のプリントとモニターを見比べる時の照明として便利ですよ。

小島氏はCG2700XにLEDスタンドZ-208PRO-5000Kを組み合わせて使用。

佐藤 私もEIZO製のライトスタンドを使っていますが、蛍光灯タイプです。LEDタイプだと、用途に応じて明るさを変えられるところがいいですね。

小島 モニターだけでなく、プリンターや照明の環境まで含めてカラーマネージメントを意識することはとても大事ですね。

―――CG2700XとCG2700Sにはドッキングステーションのように使える機能も搭載されていますが、実際に使ってみてどう思われましたか?

小島 ノートPCユーザーにはとても価値のある機能だと思います。USB Type-Cケーブル1本だけで画面の表示、PCへの給電、USBハブ機能などが使えるので、撮影から帰ってきてすぐにモニターで作業ができます。給電機能は、CG2700Sが最大92W、CG2700Xは最大94Wまで対応しているので、M1 ProやM1 Maxを搭載したハイエンドのMacBook Proでも給電できます。さらにCG2700XとCG2700SにはEthernet端子が搭載されているので、有線LAN接続も可能。ノートPCだとインターネットの接続はだいたいWi-Fi経由ですが、やはり有線の方が安定してネットにつながります。

佐藤 ノートPCの端子だけですと、充電コードやカードリーダーなど、どうしてもパソコン周りがごちゃごちゃしてしまいます。ドッキングステーション機能のおかげで作業空間がスッキリして、ストレスフリーになりましたね。

小島 USBハブ機能については、USB3.1 Gen1が縦に2ポート、USB2.0が横並びで2ポートの合計4ポート搭載されています。その全てが側面に集約されていて、台座を旋回できるスウィーベル機構もあるので、アクセスのしやすさも魅力のひとつです。僕はハードディスク、プリンター、ペンタブレットなどをつないで使っていました。

※小島氏の詳しいセッティングについては、こちらの記事を参照。※

佐藤 私もハードディスクやbluetoothマウスを繋いでいます。ノートPCはMac・Windowsそれぞれ持っていて、ハードディスクも2タイプ使用しているのでUSB端子が複数あるのもありがたいです。

―――冒頭でも少し話題が出ましたが、ColorEdge CGシリーズは全機種でキャリブレーションセンサーを内蔵しています。センサーを内蔵しているとどんなメリットがありますか。

小島 内蔵センサーが定期的に自動でキャリブレーションをしてくれるのはいいですよね。内蔵センサーの大きさも最初の頃に比べると小ぶりになったし、ベゼル(モニターの縁の部分)も細くなって、製品デザインとしてだいぶすっきりとしました。

佐藤 ColorEdgeユーザーになるまでは外付けセンサーを使っていましたが、毎回手間がかかるし、キャリブレーションは本来1ヶ月に1回ぐらい行なうのが理想と言われていますが、定期的には行なうのはやはり面倒に感じていました。プリント作業前に慌ててキャリブレーションするなど…。その点、センサー内蔵タイプはとても快適で、モニターが常にベストの状態に整えられているから安心できますよね。

内蔵キャリブレーションが作動している様子。センサーは、モニター上部中央からスライドされて出てくる。

―――最後に、ColorEdge CGシリーズ最新モデルの2機種ですが、もし自分でモニターを買い替えるとしたらG2700SとCG2700Xのどちらを選びますか?

佐藤 私はCG2700Sですね。20万円を超えるので決して安いお買い物ではありませんが、キャリブレーションセンサーを内蔵していて、27型の画面サイズということを考えれば、納得できる値段だと思います。5年の長期保証などアフターフォローも充実していますし、カメラやパソコン同様に作品作りには欠かせないツールですから。

小島 僕も自宅のモニターを買い替えるなら、コストパフォーマンスのいいCG2700Sを選ぶと思いますが、仕事で使う場合は4K解像度が必要なのでCG2700Xになりますね。

佐藤 実は今後、動画にもチャレンジしたいと思っていて、動画を撮るなら4Kで撮りたいし4Kで見てみたい。まだ勉強を始めたばかりですが、もし本格的に動画を撮影するようになったら自然と4Kモニターという選択が出てくると思います。

小島 フォトグラファーでも、5000万画素、6000万画素クラスのカメラを使っている人は、CG2700Xの方がいいかもしれません。30万円を超える値段ですが、27型のサイズで見る4K解像度の世界は他に代えがたいものがあります。ぜひ一度体験してほしいと思います。

小島 勉

トッパングラフィックコミュニケーションズ所属。インクジェットによるアートプリント制作のチーフディレクター。1987年、旧・トッパンプロセスGA部入社。サイテックス社の画像処理システムを使った商業印刷物をメインとしたレタッチに従事。1998年よりインクジェットによるアート製作を担当し現在に至る。

佐藤かな子

日本写真芸術専門学校・広告科修了後、街中でのスナップ撮影や水中撮影を行ない、国内外で個展を開催。写真教室・撮影イベントでの講師業。また雑誌・書籍への作品掲載や執筆も行なう。キヤノンEOS学園(東京校)講師。

| ColorEdge CG2700X 関連記事 |

|---|

| 【座談会】ColorEdgeはアーティストにとっての眼。なくてはならない大事な道具 TELYUKA × 小島勉 |

| 【対談】EIZO CG2700Xの魅力を語る 小島勉 × 佐藤かな子 |

| 【製品レビュー】ColorEdge CGシリーズ、27型初の4K対応モデル「CG2700X」をプリント制作の視点から検証する 小島勉 |